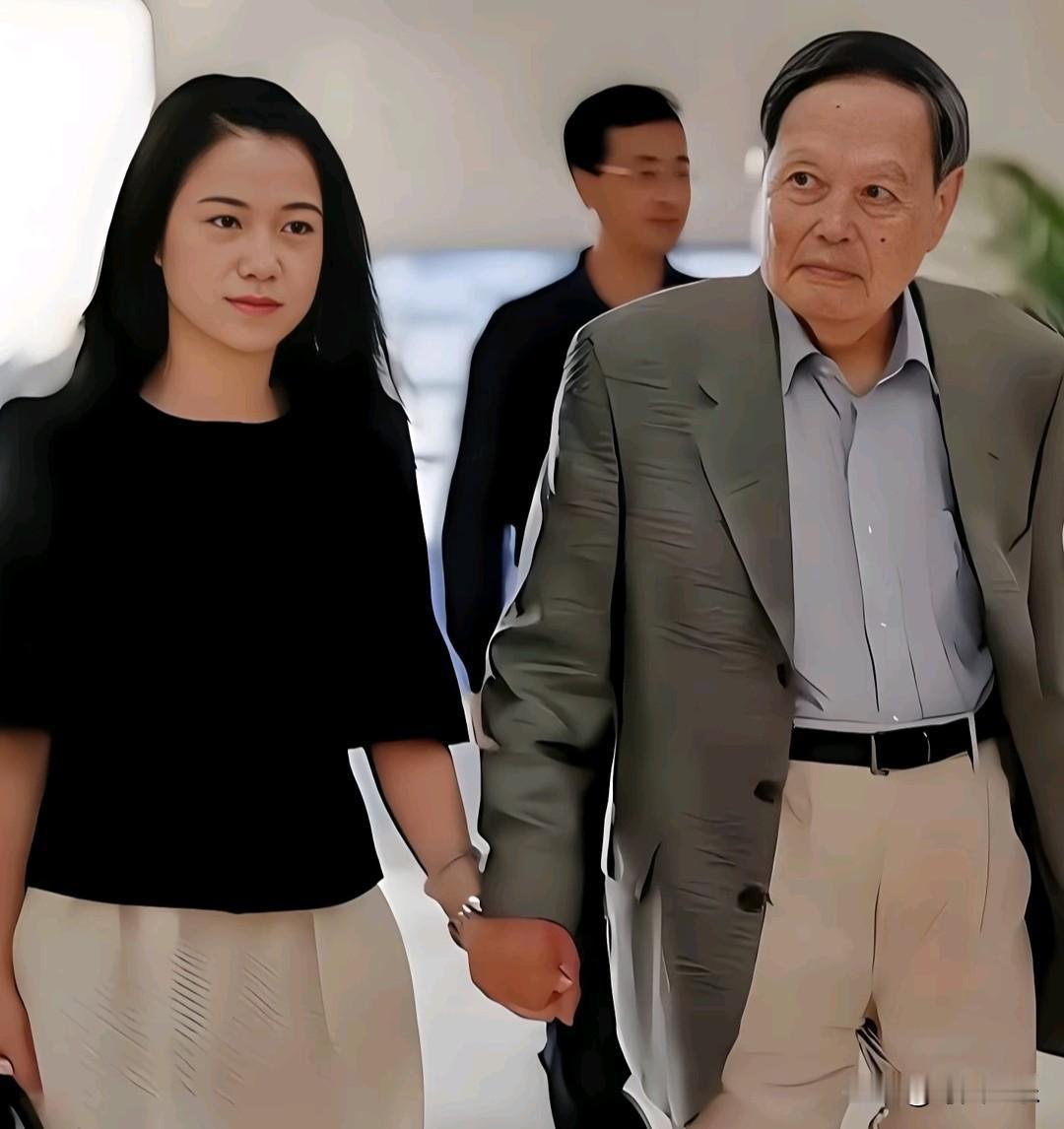

杨振宁离去后,49岁的翁帆穿着35元的帆布鞋悄然搬离旧居,带走34箱沉甸甸的手稿。她依然居住在清华园内,只是从别墅移居到南区的教授公寓,每日在食堂用两荤一素的简餐,清早提着磨破边的帆布包走向图书馆。 清华园的院士别墅宽敞雅致,曾是杨振宁与翁帆共同生活的地方。先生逝世后,不少人猜测翁帆会继续居住在此,可她却在三个月后悄悄搬了家。搬家那天没有大阵仗,只有几个工作人员帮忙,核心物件是34个沉甸甸的纸箱。 有人好奇纸箱里装着什么金银珠宝,可打开一看全是手稿和信件——有杨振宁《规范场理论》的原始草稿,有与爱因斯坦、狄拉克等科学巨擘的通信,还有先生毕生的学术笔记。翁帆抱着最上面的纸箱轻声说:“这些才是最该守护的东西。” 搬入南区的老教授公寓后,翁帆的生活变得格外规律。每天早上七点,她会提着帆布包步行去校图书馆,帆布包边角磨出了毛边,里面装着放大镜和笔记本。路上遇到学生打招呼,她会停下脚步温和回应,脚上的帆布鞋洗得发白,熟悉的店员说这双鞋她已经穿了两年。 食堂师傅也熟悉了她的习惯:中午十一点半准时来,点一份清蒸鱼、一份青菜和一碗米饭,偶尔加个番茄炒蛋。有一次学生问她“为什么不住舒服的别墅”,她笑着反问:“住得近,才能多花时间在那些手稿上呀。” 时间回到1995年,汕头大学的学术会议上,23岁的翁帆第一次见到杨振宁先生。当时她是英语系的本科生,负责会议接待,先生温文尔雅的讲解让她对物理学产生了浓厚兴趣。那次见面后,两人只是保持着书信往来,讨论学术问题。 2003年,杨振宁的妻子杜致礼先生逝世,翁帆通过书信表达慰问,两人的联系渐渐频繁。信中除了生活问候,更多的是学术探讨——翁帆会把自己对物理科普的想法写下来,先生则耐心批注指导。2004年两人结婚时,翁帆说:“我想陪他走完学术道路的最后一程。” 婚后的翁帆,不只是生活伴侣,更是先生最得力的学术助手。每次杨振宁参加学术会议,她都会提前整理资料,在笔记本上标注重点;先生撰写论文时,她负责核对文献、整理注释,连专业术语的翻译都精准无误。 在先生的鼓励下,翁帆报考了清华大学人文学院的博士研究生,研究方向是科学史。她常常和先生一起泡在图书馆,遇到不懂的问题就当场请教。2018年,她发表了关于物理学史的学术论文,杨振宁拿着刊物反复翻看,欣慰地说:“你已经成了独立的学者。” 搬入老公寓后,翁帆把客厅改造成了临时整理室。34箱手稿按时间顺序整齐排列,每一份都用透明文件袋封装,袋口贴着她手写的标签:“1954年 规范场理论初稿”“1962年 与李政道通信”。为了准确标注,她特意梳理了先生的学术年谱,密密麻麻记了三大本。 有一次整理《规范场理论》草稿时,她发现几页纸的公式有涂改痕迹,特意跑去请教清华物理系的教授。教授看后惊叹:“这是先生当时的关键推导过程,之前从未公开过!”翁帆听后格外郑重,当即给这几页纸做了特殊标记,单独存放。 去年年底,翁帆受南洋理工大学邀请,以交流学者的身份开设系列讲座,主题是“杨振宁学术思想的形成与传承”。讲座当天,能容纳300人的报告厅座无虚席,有老教授特意从新加坡各地赶来。 讲座中,她没有讲八卦轶事,而是结合手稿中的批注,还原了杨振宁提出规范场理论时的思考过程。当她展示先生与爱因斯坦的通信原件照片时,全场响起雷鸣般的掌声。有听众说:“这才是最真实的学术传承,比任何故事都动人。” 一段时间里,网上流传着“翁帆争夺遗产”“净身出户”的谣言。面对争议,她没有公开回应,只是通过助理传递了一句话:“振宁先生早已将所有学术成果捐赠给国家,我手上的,只是需要整理的精神遗产。” 而她的生活细节,就是最有力的回应。35元的帆布鞋、磨破的帆布包、食堂的简餐,这些看似“寒酸”的选择,恰恰印证了她的追求。有知情人透露,翁帆还牵头设立了“翁帆青年学者项目”,资助研究杨振宁学术思想的年轻人,自己却连一件名牌衣服都没有。 如今的翁帆,除了整理手稿和讲学,还有一个重要目标——筹备出版《杨振宁物理学讲义》。她每天都会花四五个小时研读手稿,把先生的讲课笔记、推导过程按章节梳理,遇到晦涩的地方就标注疑问,再请教相关领域的专家。 有教授问她:“这么辛苦的工作,打算做多久?”翁帆翻到手稿扉页上杨振宁的签名,轻声说:“先生用一生做学术,我想用余生把这些成果传下去。这不是任务,是承诺。” 翁帆的故事,让很多人重新思考“财富”二字。有人追求别墅名车,她却偏爱装满手稿的纸箱;有人在意物质享受,她却在整理学术遗产中找到价值。她用穿35元帆布鞋的朴素,守护着最珍贵的精神财富。 在这个浮躁的时代,翁帆的选择像一股清流。她没有活在别人的议论里,而是用21年的陪伴与坚守,完成了从伴侣到学术传承者的蜕变。这份专注与纯粹,远比物质堆砌的生活更动人。