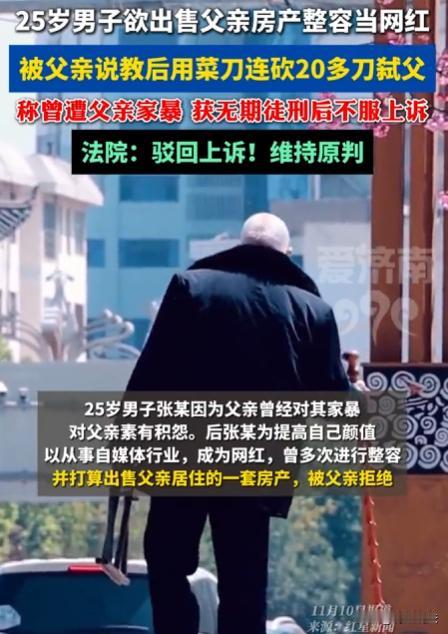

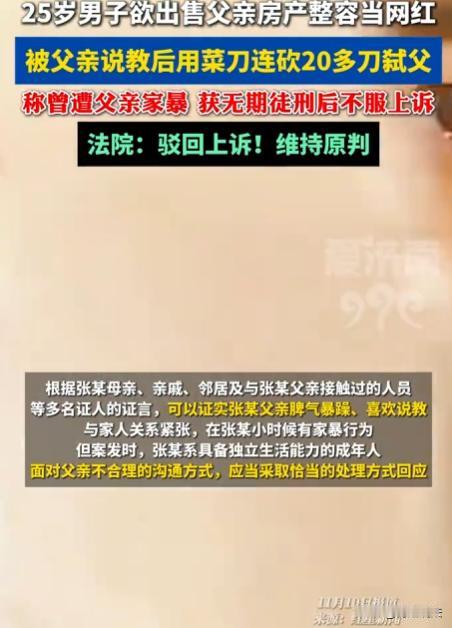

安徽25岁的张某,自幼遭受父亲家暴,心中一直怀有怨恨。长大后,张某为当网红,多次去整形,还想卖掉父亲住的房子继续整形,被父亲拒绝后,父子矛盾愈发严重。 2023年5月,案发当天,父亲来到张某住处,本意是想对儿子近期种种出格行为进行说教,可谁也没想到,这番平常的家庭沟通,竟成了催命的符咒。 张某早已在暗处准备好了菜刀,他盯着父亲,眼中满是疯狂与决绝,当父亲开口说话时,他突然暴起,手持菜刀猛砍父亲头部、面部。 父亲发出痛苦的惨叫,但张某并未停手,在砍击数刀后,他更换了刀具,继续向父亲的颈部猛割。父亲当场断了气。 杀完人后,张某没有慌乱逃跑,而是开始清理现场,他试图抹去一切犯罪痕迹,仿佛这样就能掩盖自己犯下的滔天罪行。 清理完现场,他竟把这事告诉了母亲,母亲听闻后,立刻报了警。很快,民警赶到将张某抓获。 案件进入司法程序后,经一审法院审理,认定张某构成故意杀人罪。张某提前准备凶器,明显是预谋杀人。在杀人过程中,手段残忍,情节恶劣。 一审法院在量刑时,考虑到这是由家庭纠纷引发,亲属及时报案,而且被害人亲属也表示了谅解,基于这些情况,一审判处张某无期徒刑。 张某对一审判决不服,提出了上诉。 在上诉时,他抛出两个关键点:一是称自己有自首情节,二是说父亲有过错。 张某认为,案发后自己未逃离现场,应视为自首。而且父亲从小家暴他,这案子发生,父亲得负很大责任。 检方和二审法院却不这么认为,对于自首情节,二审法院经过详细调查发现,张某不是主动投案。 案发后,张某虽滞留现场,但并非在明知他人已报警的情况下等待,而是在家属的劝说下未逃离,其被抓过程缺乏自愿性和主动性,故不构成自首。 自首的认定有严格标准,根据《刑法》第六十七条规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己罪行的,是自首。自动投案要求行为人出于自己的意志主动将自己置于司法机关的控制之下,并接受审查和裁判。 张某的行为,显然不符合这一要求。 张某声称父亲有过错,二审法院审理后认定,虽然其父亲脾气暴躁、有过家暴行为,但在案发前,并未实施违法犯罪或明显不当行为。 日常言语不当等情况,远远达不到刑法上所规定的过错程度。 刑法中的被害人过错,是指被害人在实施违背社会伦理或违反法律的行为时,激化矛盾引发犯罪。 本案中,父亲虽有历史问题,但案发时并无直接过错行为引发张某杀人,所以不能认定被害人存在刑法意义上的过错。 张某自幼遭受家暴,导致心理扭曲,是否应据此从轻处罚? 从法律层面分析,尽管家庭环境可能对张某的心理造成影响,但这绝非其杀人的合理借口,每个人都需对自己的行为承担责任,不能因曾遭遇不幸而逃避法律制裁。 张某上诉称有自首情节,法院认定不构成自首,那如果张某当时主动报警并等待民警到来,算不算自首? 根据刑法规定,这种情况下,犯罪嫌疑人主动将自己置于司法机关控制之下,如实供述罪行,就符合自首条件,应当认定为自首。 本案中,家庭矛盾在所难免,但绝不能成为伤害他人的借口,当面对家庭纠纷时,应保持理智,通过合法合理的途径去解决问题,而不是让冲动和愤怒冲昏头脑,做出无法挽回的错事。 二审法院认定张某故意杀人罪成立,虽然张某有家庭矛盾、亲属报案及谅解等情节,但他故意杀人的犯罪事实无法改变。最终,维持了一审的无期徒刑判决,此裁定为终审裁定。