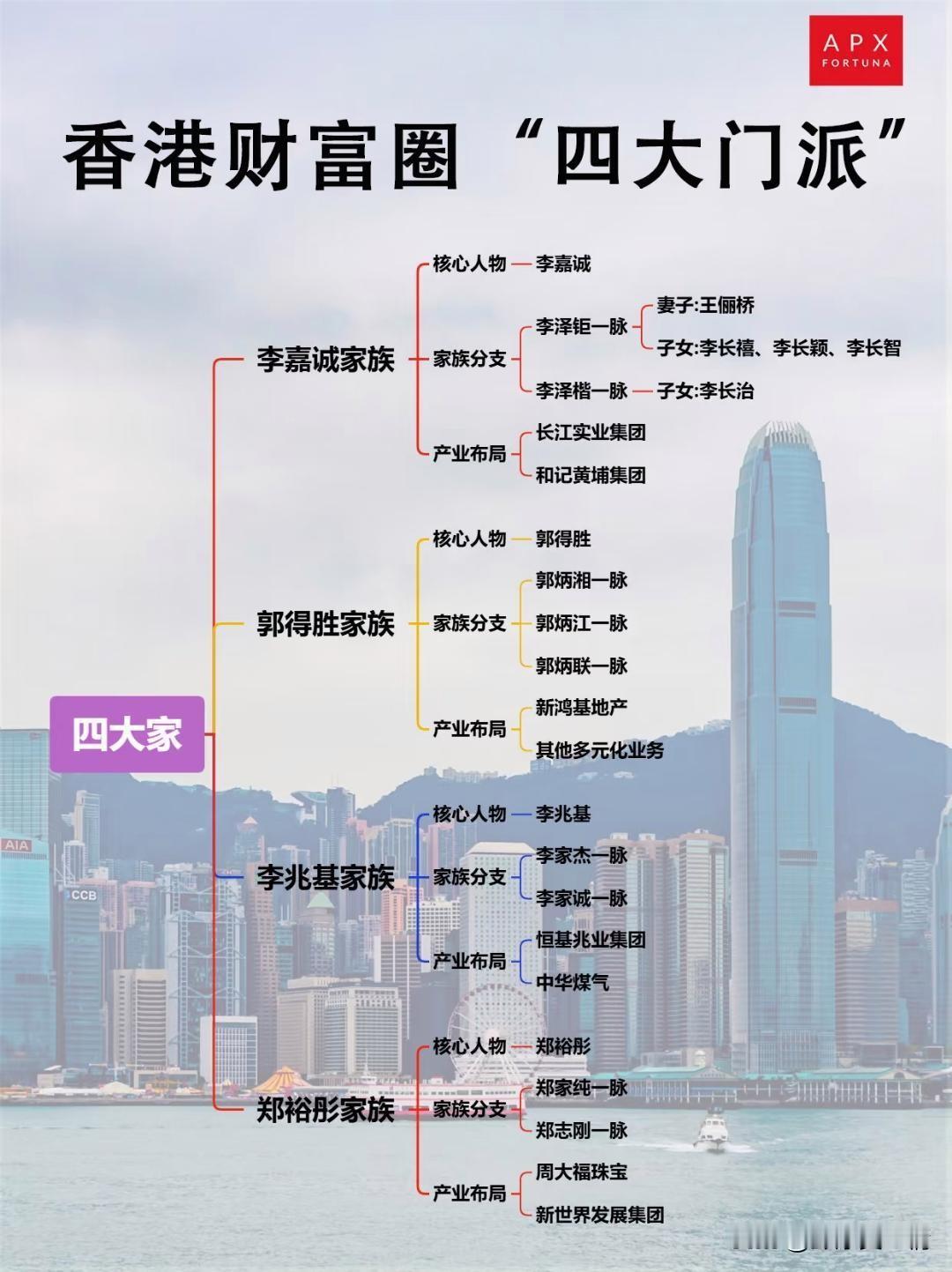

这两天李嘉诚心里应该不是滋味,全运会火炬在粤港澳大湾区传递,香港四大家族去了三家,澳门何家也参加了,唯独李嘉诚两个儿子没有参加,为什么不参加这么重要的活动,大家也都心知肚明了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 这事儿说起来,其实不只是一场体育活动的缺席那么简单。要知道,2025年第十五届全运会是历史上第一次实现跨境火炬传递,香港、澳门、广州、深圳四地同时启动,不单是体育盛事,更是大湾区融合的一个标志性节点。 能当上火炬手的,除了体育明星,就是那些在本地有影响力、有贡献的企业家。李嘉诚家族作为香港曾经的“首富标杆”,这次却完全没参与,难免让人多想。 其实,回头看看李家这些年的步子,就能明白他们为什么不在这个“大合照”里。从大概2013年开始,李嘉诚家族就陆续抛售内地和香港的资产:广州、上海的物业,香港的电信、港口业务,一笔接一笔。钱呢?基本都转去了欧洲,尤其是英国。 到2024年,长和系的海外业务已经占到总业务的83%,水电、电信、港口、房地产,几乎成了半个“欧洲企业”。这种战略转移,和国内提倡的“深耕大湾区”“融入国家发展”明显不在一个频道上。 相比之下,这次参与火炬传递的几个家族,个个都在大湾区有长远布局。 霍家不用说,从霍英东那代就投资体育和基建;郑家驹的太古不光做地产,还在广州、深圳布局科技和文创;何家姐妹在横琴、南沙都有投资,积极参与粤澳合作。就连郭氏家族也在东莞、佛山搞产业园和物流中心。他们和李家走的路,完全是两个方向。 那么,李家为什么选这条路?有人说他们是在“分散风险”,也有人觉得他们是看中了欧洲资产的低估值和稳定回报。但不管原因如何,这种“西进”策略让他们在政治上和情感上,都渐渐和香港、内地的主流氛围拉开了距离。 特别是这几年,国家大力推动粤港澳大湾区建设,从基建到政策,都在鼓励企业留下来、融进来。可李家却一路“卖卖卖”,自然让不少人觉得他们“不够意思”。 这种距离感,在这次火炬传递中表现得特别明显。你看,李泽钜作为长和系的话事人,自从接棒李嘉诚后,一直低调得几乎隐身。而弟弟李泽楷虽然生意做得风生水起,保险、电讯、娱乐都有涉足,但也很少参与这类带有“政治象征”意义的活动。 两兄弟一个务实,一个低调,再加上家族整体战略已经转向海外,不接火炬也就不难理解了。 不过,话说回来,这种选择也不是没有代价。李家在欧洲的投资并非一帆风顺。英国脱欧后的政策变动、欧盟监管收紧,都让他们的业务压力不小。 而国内呢,大湾区发展快马加鞭,基建、科技、金融一个个风口起来,其他家族趁势而上,李嘉诚家族却好像错过了这班车。 当然,没人能断定李家未来会不会回头。商业世界,没有永远的路线,只有永远的利益。但至少眼下,当全运火炬照亮大湾区的时候,李嘉诚家族的身影,是暗淡的。 这件事背后,其实折射出一个更大的命题:企业家该如何平衡商业利益和社会责任?尤其是在香港这样特殊的地方,家族企业的选择,不只是生意,更是态度。 有些家族选择扎根,有些选择远走;有的高调参与公共事务,有的埋头赚钱。李嘉诚家族走了第三条路——把资产移出去,把根拔起来。 可这条路,走得越远,就越孤独。当其他家族在湾区政策下合作共赢、共享发展红利时,李家却在海外独自面对市场波动和政治风险。这次火炬传递,就像一面镜子,照出了他们这种孤独。 未来会怎样?谁也不知道。也许有一天,李家会重新调整战略,也许他们会继续在海外开疆拓土。但无论如何,这次火炬传递的缺席,已经成了他们商业生涯中的一个注脚——一个关于选择,也关于代价的注脚。 而大湾区,火炬还在传递。它照亮的不只是体育的精神,还有这片土地上前行者的身影——有的在场内,有的,已在场外。