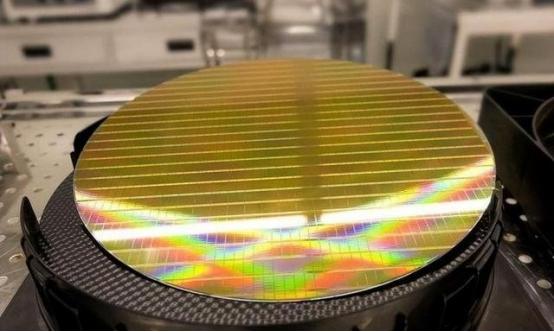

2000年中国GDP超过1万亿美元时,美国开始警惕中国崛起,中国这样安慰小布什总统:“中国GDP总额不到美国的十分之一,美国一年GDP增量4000多亿,中国不到800亿,美国不必担心中国。” 2000 年这一年,中国经济史上记下了个关键数字。GDP 总量首次冲破 1 万亿美元大关,这是中国第一次站在万亿级别的经济门槛上。 这个数字放在全球来看,确实够亮眼。可刚一冒头,美国就坐不住了。小布什政府刚上台,就把目光紧紧锁在中国身上,警惕的意味藏都藏不住。 面对这种紧绷的氛围,中国直接把实底摆了出来:“中国 GDP 总额不到美国的十分之一,美国一年 GDP 增量 4000 多亿,中国不到 800 亿,美国不必担心中国。” 这话听着是安慰,其实全是实打实的现状。 当时中国的家底,是真的薄。经济结构里,劳动密集型产业占了大头,第二产业占比接近 50%,大多是纺织、玩具、小家电这些 “来料加工” 式的产业。 高科技产业占比还不到 5%,核心技术基本全靠进口。芯片、航空发动机这些关键领域,别说自主研发,能搞懂基本原理的企业都没几家。 一年花在进口芯片上的外汇就有几百亿美元,相当于当时 GDP 增量的一半还多。 服务业更是刚起步,2000 年第三产业占比才 33.2%,连美国的一半都不到。 老百姓的消费大多集中在吃穿用这些基本需求上,旅游、文化、健康这些消费领域,还只是少数人的选择。 当时全国的购物中心屈指可数,连锁超市都没普及到三四线城市,更别说现在随处可见的外卖、网约车了。 基础设施方面,当时的中国和现在比简直是两个模样。全国高速公路里程才 1.6 万公里,还不到美国的十分之一,很多省份之间连高速公路都没连通。 高铁更是连影子都没有,长途出行全靠绿皮火车,从北京到广州要坐 30 多个小时,车厢里挤得水泄不通是常态。 互联网刚起步,全国网民才 2250 万,还不到总人口的 2%,大部分地区连宽带都没有,拨号上网的 “滴滴嘟嘟” 声,是当时少数网民的共同记忆。 当时中国的首要目标,从来不是挑战谁。而是让老百姓吃饱穿暖,让更多人摆脱贫困,让城市多修几条路,让农村通上电通上电话。能跟上世界发展的脚步,不被全球化的浪潮甩出去,就已经是最大的心愿。 那种情况下,别说威胁美国,能把国内的民生问题解决好,就已经需要拼尽全力。 中国当时的表态,是最务实的选择。大国博弈里,有时候 “藏拙” 比 “逞强” 更重要。主动亮明自身的差距,不是自卑,而是为了争取一个安稳的发展环境。 美国的警惕源于长期的霸权思维,可当时的中国,确实连威胁美国的资格都没有。 这种不卑不亢的 “安慰”,既化解了当时的紧张氛围,也为中国争取到了接下来十几年的黄金发展期。 就是凭着这种 “闷声干实事” 的劲头,中国从 2000 年到 2010 年,GDP 一路飙升到 5.9 万亿美元,超过日本成为世界第二大经济体。 那些年里,中国修起了万公里的高速公路和高铁,网民数量突破 10 亿,自主品牌汽车、手机慢慢站稳脚跟,高铁、5G 等技术甚至走到了世界前列。 这一切的起点,都源于 2000 年那个清醒的认知 —— 认清差距,脚踏实地。