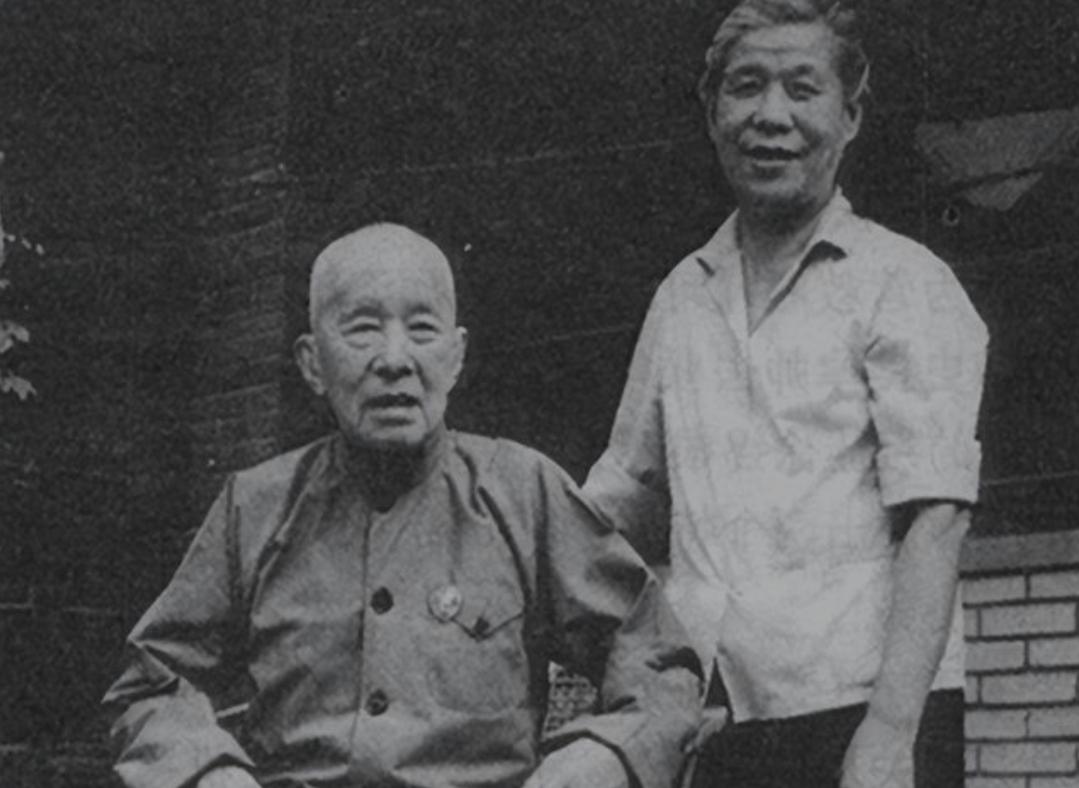

1973年北京协和医院的病房里,两个加起来快170岁的老人握着手,没说一句话,却比千言万语都戳心。躺在病床上的是87岁的熊瑾玎,瘦得只剩一把骨头,连呼吸都带着嘶哑;床边强撑着站立的是周恩来,脸色苍白得像纸,嘴角裂着口子,可他非要来,因为这是和老战友最后的告别。 谁能想到,这个看着文弱的老头,竟是中共地下党里最会“搞钱”的“红色管家”,更是周恩来最信任的“生死兄弟”。 1886年出生在长沙医生世家的熊瑾玎,打小就不是奔着功名利禄去的,私塾里别人背八股,他却盯着先生问“读书不能救人,读来何用”。20岁进了徐特立的师范班,接触到《新青年》的新思想,才算彻底开窍:医者只能救一人,要救整个苦难的中国,得靠实打实的行动。 1918年加入新民学会,面对“没钱办不成事”的困境,别人还在空谈理想,熊瑾玎直接拍板:“要办事就得有钱,要有钱就得搞实体!”这话在当时被不少人嘲笑“满身铜臭”,可他不管不顾,在长沙开粮行、钱庄、杂货铺,赚来的银元全砸在进步学生身上,给毛泽东、何叔衡去上海开“一大”的路费,都是他一分一厘凑出来的。 1928年,熊瑾玎被周恩来点将,化身“福兴商号”老板潜伏上海。法租界那栋三层小楼,一楼做买卖掩人耳目,二楼是地下党落脚点,三楼竟是党中央政治局的秘密会议室,周恩来、邓小平都在这深夜议事。 他每天西装革履算着账本,表面是精明商人,实则管着党的全部经费,还开了三家酒楼、一家钱庄当联络点,把特务耍得团团转。有次被跟踪,他淡定进洋布店挑布料,绕后巷翻墙脱身,绕道三个街区确认安全才敢回去,这哪是商人,分明是拿命在赌的特工。 1933年因叛徒告密,熊瑾玎给贺龙家属送生活费时被捕,这一关就是四年。特务用酷刑逼供,把他塞进连腰都直不起来的铁笼,鞭子抽、拳头砸,指甲都脱落了,他硬是一口咬定“我就是个赔钱的商人”。直到1937年抗战爆发,宋庆龄、章士钊出面担保才出狱,瘦得只剩皮包骨头的他,见到周恩来只说了句“我还有事要做”。 后来周恩来派他当《新华日报》总经理,在重庆国民党的眼皮底下,报纸被断纸、封厂、威胁报童,几乎活不下去。熊瑾玎拖着病体,硬生生打通关节办起造纸厂,还跟纸商结为挚友搞到稳定货源,甚至帮缺纸的《中央日报》救急,换来了全套标题铜模。九年时间,他把一份朝不保夕的党报,办成了发行量超《中央日报》的红色旗帜,有人说“报馆缺谁都行,就不能缺熊瑾玎”。 一辈子管着海量经费,熊瑾玎自家却清贫度日,“文革”时还是周恩来亲自写证明,称他“出生入死,贡献甚大、最可信赖”。1973年弥留之际,他说不出话,让妻子朱端绶代笔写下14字纸条。当周恩来展开“叹我已辞欢乐地,祝君常保斗争身”,这位一生刚毅的总理,手指颤抖,眼泪再也忍不住。 这14个字,是战友的诀别,更是信仰的传承。熊瑾玎一辈子没扛过枪,却用算盘和账本为革命铺路,经手的钱能堆成山,自己却两袖清风;受的刑能吓退壮汉,却从没动摇过半分信仰。现在总有人说“谈钱伤感情”,可熊瑾玎用一生证明,干净的钱、用在正道上的钱,才是最有力量的革命武器;也总有人把信仰挂在嘴边,可真正的信仰,是刀架脖子不松口,是一辈子精打细算为人民。 我们不该只记得战场上的英雄,更要记得这些幕后的“无名功臣”。他们没有惊天动地的战绩,却用坚守和智慧撑起了革命的根基。