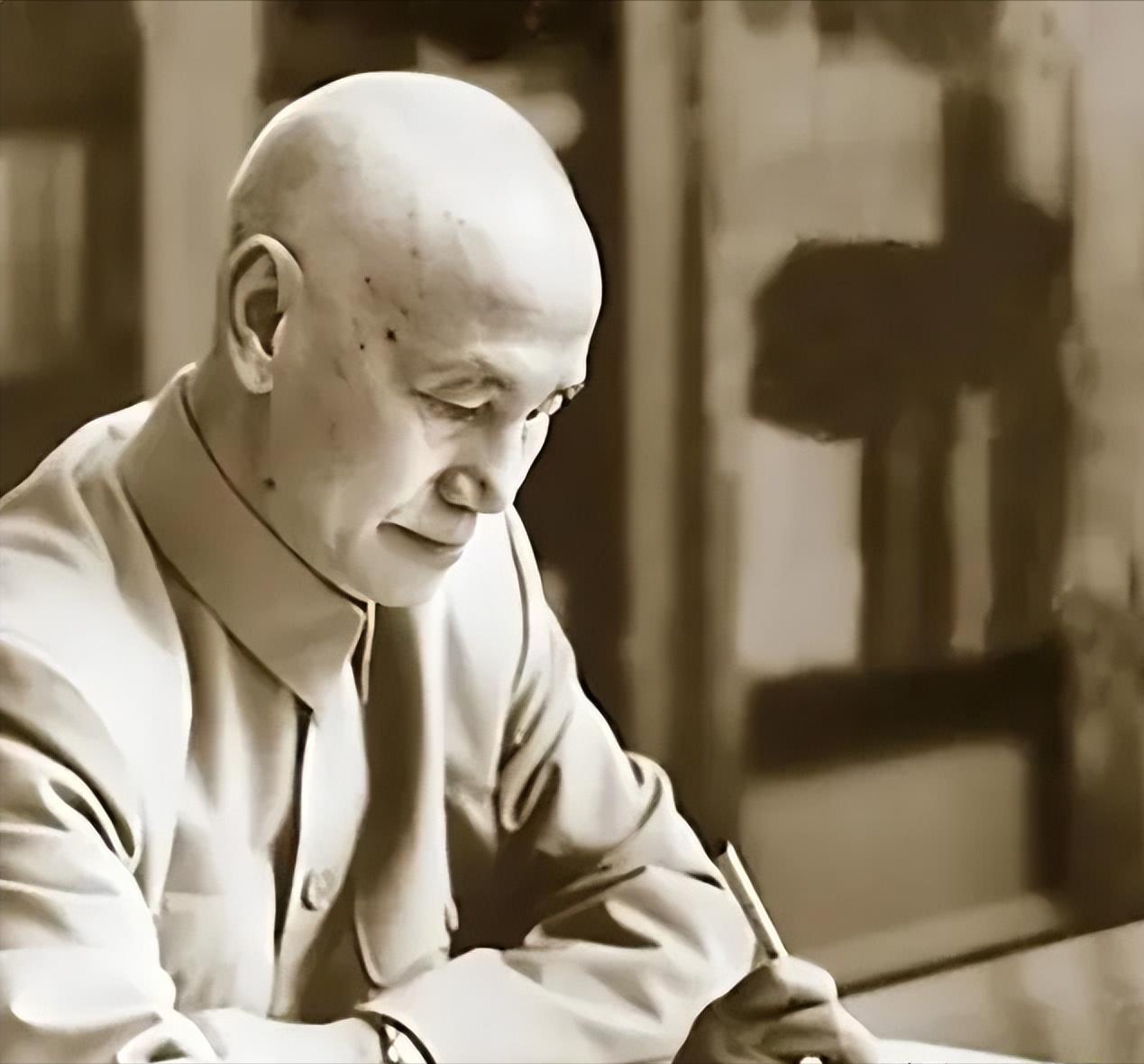

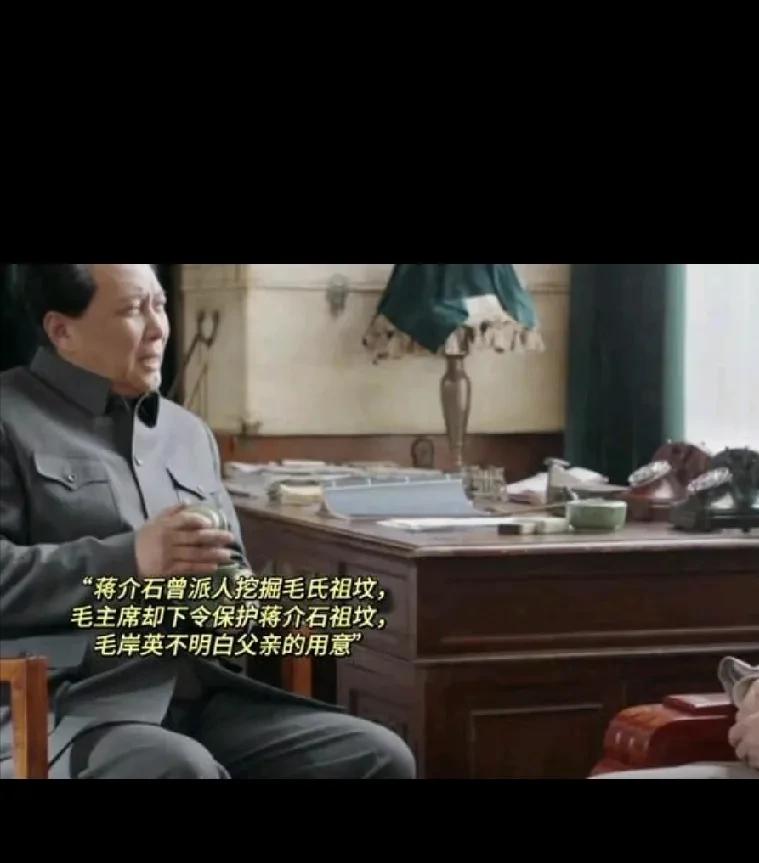

蒋介石将永久被钉在历史耻辱柱上!他在大陆选了两个墓地,但临死时杀了1800名共产党人,竟然想让墓地回大陆,这不是幼稚吗?很多人不知道,蒋介石早年在大陆选的两处墓地,一处在故乡浙江奉化溪口的慈庵,另一处则选在南京紫金山南麓。 当1975年4月5日蒋介石在台北士林官邸咽下最后一口气时,他临终遗嘱坚持要将灵柩暂厝"以待来日归葬大陆"。这个曾下令屠杀上千共产党人的政治人物,至死仍幻想魂归故里,历史在此刻显露出惊人的反讽。 蒋介石在1949年败退台湾前,确实在浙江奉化和南京紫金山精心选址修建陵墓。 但更耐人寻味的是,据中共党史研究室统计,仅1949年撤离大陆前夕,蒋介石集团就屠杀了1800多名共产党员和进步人士。 奉化溪口慈庵是蒋氏家族祖坟所在,蒋介石曾三次扩建此地,特意保留母亲王采玉的墓穴旁的空位。 而南京紫金山选址更是精心算计——紧邻中山陵,试图营造"国父继承者"的象征意义。据《蒋介石日记》披露,他晚年常对蒋经国感叹:"紫金山气势恢宏,足显领袖气象。" 但历史开了个残酷玩笑。1949年4月南京解放当日,解放军第三野战军官兵在紫金山蒋介石预定墓址上插上了红旗。而今这里建起了中山植物园,游客徜徉其间,全然不知当年权欲算计。 1949年5月,蒋介石亲笔签发的"宁错杀一千不放过一个"手令,导致上海龙华监狱发生大屠杀。 更令人发指的是重庆白公馆惨案。幸存者阎宝航回忆录记载,1949年11月27日,狱方用机枪扫射政治犯,连怀孕女党员都未放过。这些血淋淋的历史,与蒋介石"归葬故土"的愿望形成鲜明对比。 蒋介石晚年指示在桃园大溪修建"慈湖行馆",完全仿照奉化老家建筑格局,连门前剡溪都人工仿造。这种"望梅止渴"的举动,暴露其既想维持"反攻大陆"幻象,又知大势已去的矛盾心态。 更讽刺的是,2004年台湾地区领导人在奉化溪口捐建"蒋氏故居纪念馆"时,当地群众自发在展馆末尾增设"浙东抗日根据地"展区。历史自觉地将蒋介石的"故乡情结"置于民族救亡的宏大叙事中。 从政治伦理看,蒋介石镇压革命与期盼归葬构成道德悖论。南京大学民国史研究中心教授指出,这反映旧式政治人物"公私分明"的扭曲逻辑——将政治镇压视为"治国必要",而个人情感却追求"光宗耀祖"。 奉化当地老人常说:"蒋公回来看看也好,让他见证家乡变化。"这种朴素话语,实则包含对历史辩证法的深刻理解——既承认其客观存在,又否定其反动本质。 今日奉化溪口已成5A景区,蒋氏故居与抗日纪念馆相邻而设。有游客在留言簿写道:"从血腥镇压到和平发展,历史告诉我们什么才是真正的人民选择。"这种现场感悟,比任何说教都更有力。 而在南京紫金山,中山陵每日迎接着上万瞻仰者。蒋介石当年觊觎的墓址,如今矗立着"和平发展"主题雕塑。这种空间意象的置换,象征历史潮流的不可逆转。 蒋介石灵柩在桃园慈湖停放近半个世纪,其"归葬"问题成为某些势力操弄的政治符号。但讽刺的是,近年民调显示,台湾年轻一代对"两蒋历史"的认同度已降至18%,这种代际断层,使政治操弄失去土壤。 奉化与台湾的贸易额从1987年的零增长至2023年的20亿美元,这种融合发展,使"政治归葬"的议题显得脱离时代。有台商坦言:"活着的人交流才重要,逝者就让他安息吧。" 在奉化武岭中学的歷史课上,教师会引导学生对比蒋介石"归葬情结"与共产党人"青山处处埋忠骨"的生死观。这种对比教学,让青少年理解什么才是值得崇尚的价值追求。 更可贵的是民间智慧,溪口景区导游在讲解蒋氏故居时,总会补充说:"历史人物可以研究,但绝不能美化。"这种自发的历史自觉,体现群众才是真正的史学家。 类似蒋介石的"归葬情结"在历史上有先例。南越总统吴庭艳、古巴巴蒂斯塔等流亡者都曾幻想"魂归故里",但历史规律表明,违背人民意愿者终将被故乡拒绝。 更具启示的是德国对历史人物的处理方式。希特勒出生地奥地利布劳瑙镇,用反法西斯纪念碑覆盖其故居遗址。这种"去魅化"处理,值得某些仍沉迷个人崇拜的地区借鉴。 随着时间推移,蒋介石的历史定位将更清晰。浙江大学民国史档案数字化工程显示,青年学者更关注蒋介石时期的社会经济史,而非个人生平。这种研究转向,标志历史学正回归理性轨道。 而在大众文化层面,《觉醒年代》等影视作品的热播,反映民众更认同为人民牺牲的英雄。这种集体记忆的重塑,将使个人权势的炫耀失去市场。 当游客站在溪口剡溪畔,看着蒋介石当年手植的银杏树已亭亭如盖时,或许会想起杜牧《阿房宫赋》的名句:"秦人不暇自哀,而后人哀之。"历史从不辜负真正为人民奋斗者,也不会宽恕与人民为敌者。 蒋介石的"归葬梦"终将成为历史注脚,而牺牲烈士守护的山河,正绽放出新的生机。这种对比,本身就是最深刻的历史教育。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

![秦军:穿最少的甲,打最狠的仗!秦军战力然后宋军:穿最厚的,挨最毒的打[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6619226893816670692.jpg?id=0)