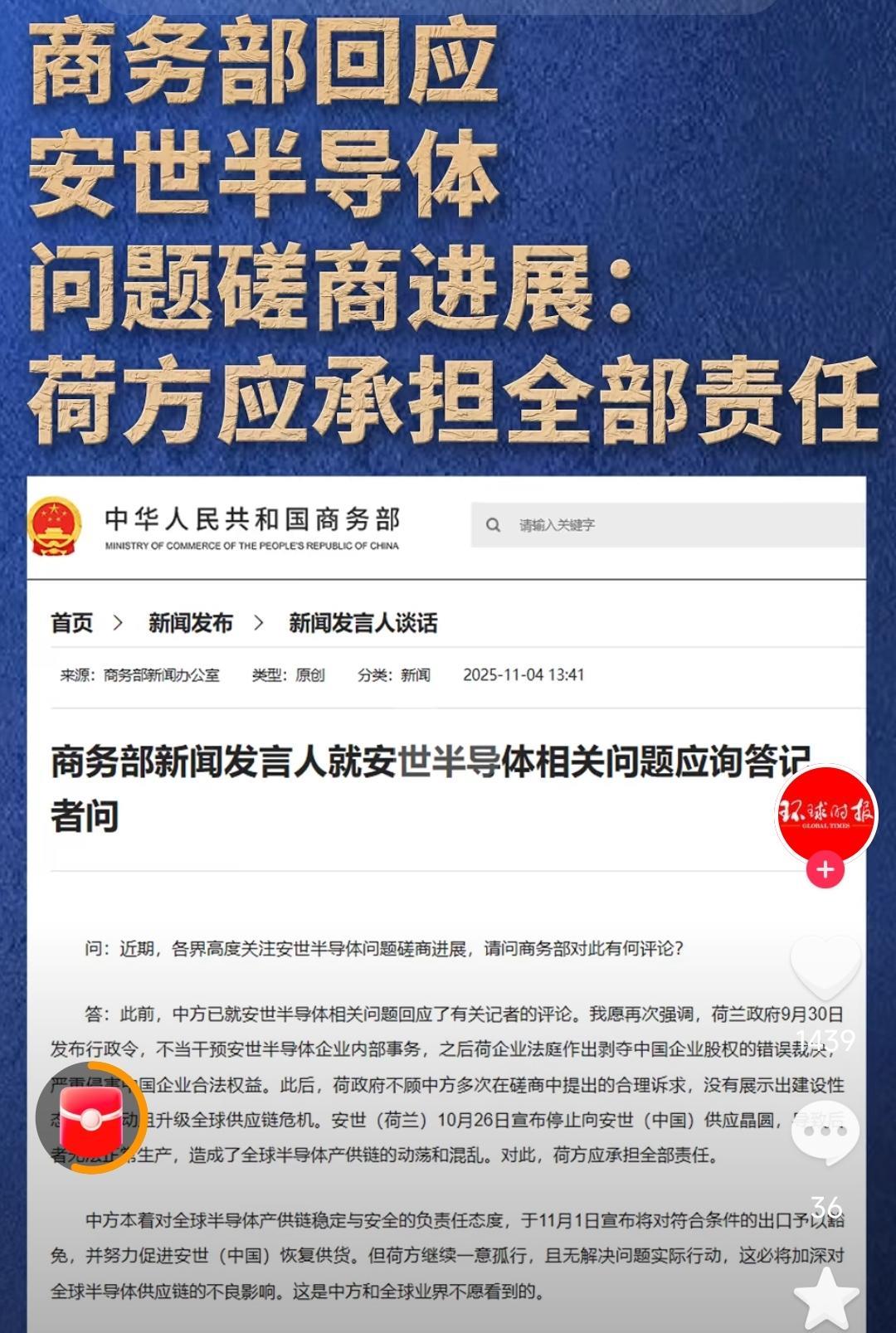

荷兰的幻想彻底破灭了,荷兰安世宣布停止向中国公司供应晶圆。安世中国第一时间发布公告称,中国晶圆很多,够用到明年的。看来荷兰还是不甘心啊,一计不成又出一计,荷兰试图通过断供晶圆来要挟安世半导体中国让步的计谋又泡汤了,可以说荷兰至今没有反思自己的错误,继续指手画脚。 荷兰安世宣称是因为“中国方面未按时付款”,可安世中国很快反击,指出根本不存在违约,反倒是荷兰方面拖欠了东莞工厂超10亿元人民币的货款。 根据荷兰安世给出的时间表,他们计划在2025年10月停止向东莞的封测工厂提供晶圆,这一动作看似突如其来,但从近期欧洲对半导体政策的变化中能看出,这背后藏着浓厚的政治味道。 荷兰政府早在之前就屡次针对中国的半导体行业施压,一会儿卡设备出口,一会儿又诱导企业“切断合作”,这已经不是单纯的商业博弈,而是一场政策操控下的经济手段。 这次,荷兰安世显然想通过制造供应混乱来让中方让步。然而,他们低估了安世中国的底气,公告发出后,中国工厂迅速安抚市场,表示库存充足,即使用到明年也足够。 更关键的是,企业早在之前就已经预判这种可能性,建立了多层保障体系。除了现有库存还能支撑客户订单外,新的晶圆验证计划已经启动,正加紧和新的产能对接,确保明年可以无缝衔接,不会让供应出现任何空档。 可以说,荷兰安世打出的“断供牌”,在执行前就已经失效,安世中国的快速回应,既稳住了客户,也让外界看清楚,中国企业不是“被动挨打”的那一方。 过去几年,中国半导体产业链在不断完善,从设备、材料到封测环节都在形成替代能力,这也是荷兰方面始料未及的现实。 事实上,这场断供事件暴露出的,不仅是企业间的纠纷,更折射出荷兰政府在产业问题上的短视干预,原本属于市场间自由交换的商业行为,因为政策干涉变得复杂。 政府把政治意图强加在企业决策之上,以为断供能制造筹码,但结果不过是伤及自身,荷兰企业拿客户当筹码,损失的最终却是自己的信誉和市场。 安世中国的态度很明确,合作要建立在平等和契约基础上,而不是在威胁与制裁中勉强维系,如今他们证明了一点,供应链安全只有掌握在自己手里,才不会被别人捏住命脉,正是因为有了这种清醒的认识,中国的科技企业才能在一次又一次的外部压力中稳步向前。 荷兰方面还在幻想通过政策和限制来保持产业优势,却忽略了一个事实:中国市场的韧性远超他们的想象。每一轮封锁过后,中国的产业链都在变得更强大、更自主。与其说这场断供让中国受挫,不如说它成为一次倒逼改革的契机。 事实会证明,靠人为干预去遏制竞争,只会加速自身被替代的速度。荷兰所走的这步棋,注定是一步错棋。