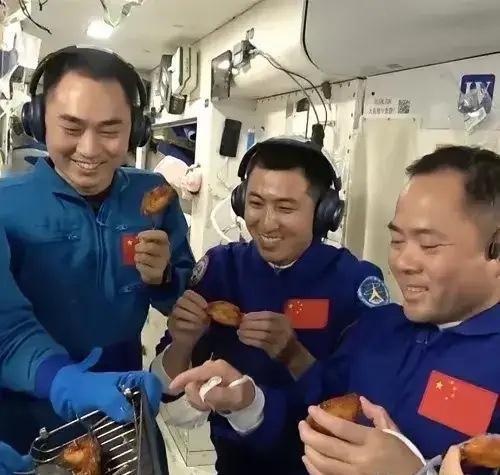

第一次见到航天员如此不顾形象的搞“吃播”,比特朗普在韩国吃的国宴强百倍! 终于看到中国空间站的六位航天员如此放松的表情,尽情享受美食。 这场景发生在神舟十七号与神舟十八号乘组在轨交接期间,六位航天员围在空间站的小餐桌旁,桌上摆得满满当当,没有丝毫“太空食品”的刻板印象。 你看那画面!没有西装革履的拘谨,没有任务执行时的严肃,六位航天员穿着蓝色舱内工作服,袖子挽得恰到好处,脸上挂着实打实的轻松笑容。汤洪波夹起一块宫保鸡丁,筷子在微重力环境下依旧稳稳当当,眼里满是满足;年轻的航天员笑着把一碟草莓推到中间,红色的果肉在舱内灯光下鲜亮诱人;还有人端着加热后的菌菇汤,氤氲的热气模糊了镜头,隔着屏幕都能感受到那股鲜香。 桌上的菜品简直颠覆想象!没有传说中“牙膏状”的挤压食品,也不是单调的压缩饼干,而是满满一桌“家常菜”:宫保鸡丁色泽鲜亮,鸡丁弹嫩、花生酥脆;鱼香肉丝酸甜适口,裹着浓郁的酱汁;还有清炒时蔬、杂粮饭、酸奶,甚至摆着切开的苹果和圣女果。更贴心的是,还有加热后的银耳羹,软糯香甜,刚好缓解长时间在轨的干燥不适。这些食物不仅看着有食欲,营养搭配也暗藏玄机——高蛋白、低脂肪,还兼顾了维生素和膳食纤维,完全贴合航天员在轨工作的体能需求。 谁能想到,几十年前中国航天员的太空食品,还停留在“一口吃”的压缩饼干、脱水蔬菜阶段。那会儿为了减少太空垃圾和进食难度,食品大多是真空包装的速食,口感和多样性都大打折扣。而现在,航天员不仅能吃上热菜热饭,还能根据口味选择不同菜系,甚至有定制化的营养套餐。这背后是无数航天人的努力:从食品的真空冷冻干燥技术,到舱内的微波加热装置,再到食材的保鲜处理,每一个细节都经过反复试验,既保证了太空环境的安全性,又最大程度还原了食物的本味。 六位航天员的放松,来得太不容易。神舟十七号乘组在轨工作半年,出舱活动、设备维护、科学实验连轴转,高强度的工作让他们时刻保持紧绷;神舟十八号乘组经过数月集训,跨越万里奔赴太空,落地(入轨)即战斗。在轨交接的短暂间隙,这桌丰盛的美食成了最好的“充电站”。他们围坐在一起,边吃边聊,有的说着工作中的趣事,有的询问对方的适应情况,没有上下级的隔阂,只有并肩作战的战友情谊。镜头里,有人笑着擦了擦嘴角,有人顺手给身边人递了双新筷子,这些生活化的小细节,比任何华丽的辞藻都更打动人。 这场景之所以让人动容,不仅是因为太空美食的“接地气”,更因为它背后的双重意义。一方面,太空食品的升级,彰显了中国航天技术的硬实力——只有航天工程的各个环节都实现突破,才能让航天员在太空里“吃得好、吃得健康”;另一方面,这种对航天员生活细节的重视,体现了最温暖的人文关怀。航天事业从来不是冷冰冰的技术堆砌,而是以人为本的探索,让航天员在遥远的太空感受到家的温度,才能让他们更安心地投入到科研工作中。 对比那些所谓的“国宴”,这桌空间站的美食没有山珍海味的奢华,却有着最纯粹的满足感。它是航天人用智慧和汗水换来的成果,是中国空间站从“能住”到“住得好”的跨越,更是国家实力不断提升的生动写照。看着六位航天员尽情享受美食的样子,我们能感受到他们的疲惫被美食抚慰,也能看到中国航天的从容与自信——我们不仅能征服星辰大海,更能在星辰大海里,把日子过得有滋有味。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。