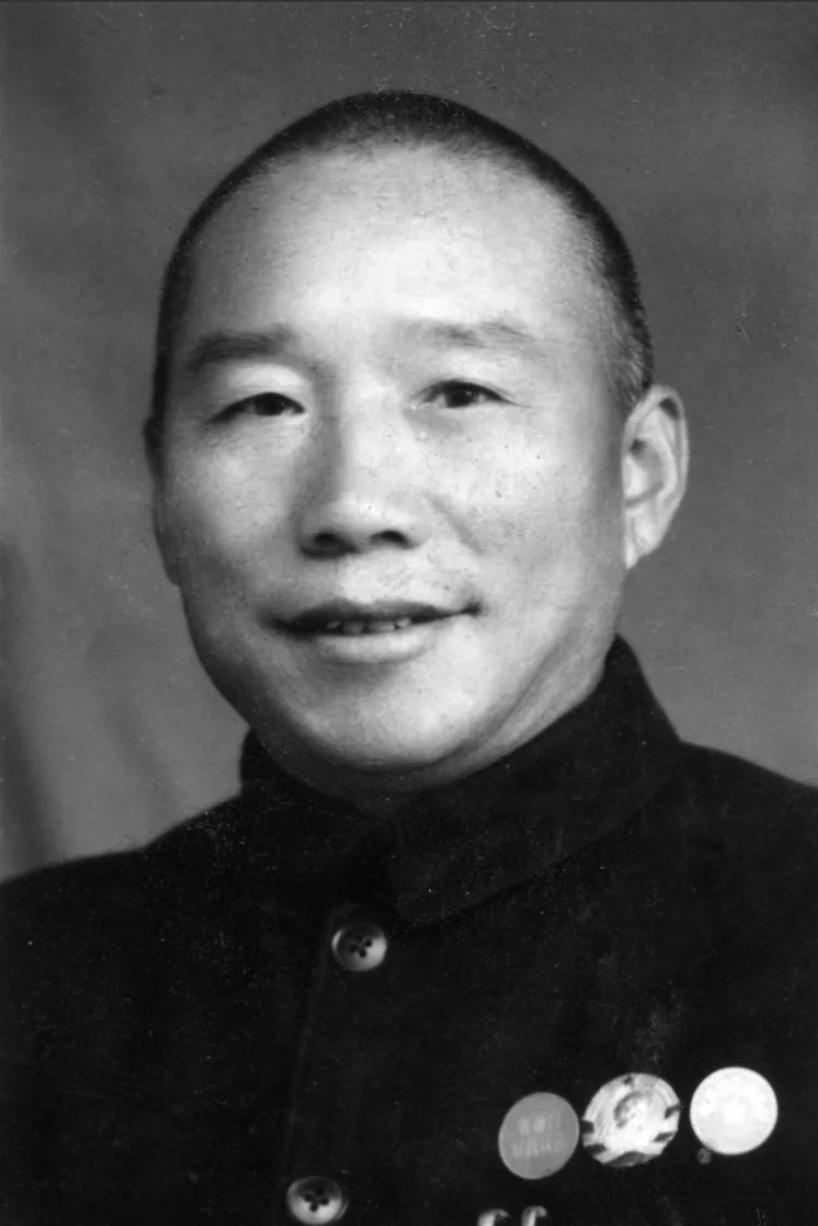

1979年,一代名将郑维山最终因为生活低头了,他给昔日领导人徐向前写了一封信,信中恳切请求徐向前借粮食给他维持衣食,一向好脾气的徐向前大怒,随后一通电话连吵带骂。 北京的冬夜,雪花悄然落下,一位老将军坐在简陋的招待所里,提笔写信给老首长。信中那句“恳请暂借粮票一百斤”如针扎心,百斤粮食背后,是多少革命功臣的隐忍与党的温暖?这份求助,会迎来怎样的回应? 郑维山1915年出生在鄂豫边区一个穷苦农家,13岁就投身红军,当传令兵跟着徐向前走南闯北。那时候的他,小小年纪就背着电台翻雪山,趟草地,脚上裹草绳,一步一个脚印踩出红军足迹。长征路上,部队缺粮少弹,他总是在最险的地方送信,从不掉链子。 抗日战争打响,郑维山带队夜袭日伪据点,炸炮楼,护情报,硬是把鬼子搅得鸡犬不宁。解放战争时期,他指挥华北部队攻克重镇,1948年新保安战役,部队粮弹短缺,他在前线调整部署,死死堵住傅作义两个军的进攻,战士们啃树根守阵地,那仗打得惊心动魄。抗美援朝,他又负责后勤和工事,保障志愿军吃饱饭,顶住美军炮火,立下汗马功劳。 1955年授衔中将后,郑维山一步步升到北京军区司令,掌管京畿重地。谁知1971年秋天,形势突变,他被调到安徽乡村农场劳动改造。从指挥千军万马,到天天牵牛上坡耕地,这转变搁谁身上都得适应。他在那里干了七年,帮乡亲修水渠,教年轻人队列,日子过得紧巴巴,但从没跟组织提过要求。村里闹旱灾,他把救济粮让给五保户,自己一家挖野菜充饥。 1978年冬天,中央政策开始调整,一些老同志陆续得到澄清。郑维山托战友递报告,腊月二十八那天,调令下来,他带着老婆孩子挤绿皮火车回北京。到了地方,组织安排招待所暂住,工资还挂在安徽农场,每个月靠粮票邮寄过日子。开春后,安徽那边办事慢,粮票常常晚到十天半月。粮店主任看他家孩子饿肚子,偷偷塞半袋棒子面,说这是违反规定。家里三个半大孩子正长身体,老伴愁得睡不着觉,锅里常常只有咸菜疙瘩。 就这样熬到1979年冬天,北京雪花飘飘,郑维山实在扛不住了。他给老首长徐向前写信,不是叙旧,而是直白恳求借一百斤粮票维持一家衣食。信写得委婉,但字里行间透着绝境。徐向前收到信那天,正在军委开会,一看落款是郑维山,眼睛亮了亮。可读到借粮部分,眉头皱紧,拳头砸桌,茶杯都跳起来。徐帅平时好脾气,这次火气直冲天灵盖。 他二话不说,抓起电话拨给总政治部主任韦国清,开门见山问郑维山一家在北京招待所啃咸菜,你们政治部干啥吃的?韦国清支吾解释手续问题,徐向前嗓门拔高,当年郑维山带兵堵傅作义时,谁跟他讲手续?这话不是空穴来风,三十年前新保安战役,郑维山部队断粮三天,战士嚼树皮拦敌,他记在心里。现在老部下为百斤粮票犯难,徐帅气得在屋里转圈,追问还有多少老同志喝西北风,得马上查清解决。 徐向前和郑维山的渊源深着呢。郑维山15岁就跟着徐帅当传令兵,有次送信遇白匪,钻山沟绕三十里,脚底磨出血肉模糊,还按时把命令送到。徐帅看他机灵,调到身边当参谋。抗战时,郑维山带“夜老虎团”端鬼子炮楼,最险的一次离敌指挥部就一道土墙。这么个打仗不要命的硬汉,在安徽农村七年,从没开口要过啥。回北京后,才写这封信,徐帅一看就知道,这是真到山穷水尽了。 总政治部动作快,徐帅发火第二天,粮票和工资手续全办妥。郑维山一家总算吃上热饭。不久,组织正式给他平反,补发十年工资。存折送来那天,他摸着封皮叹气,说这些钱补不回耽误的时光。这话传到徐帅耳朵里,他又红了眼眶。没多久,中央调令下来,任命郑维山去兰州军区当司令。临走前,他去徐家告别,两人聊了半宿。徐帅指着墙上西北地图,说边防线长,你得拿出打傅作义的本事。郑维山敬礼,转身时眼圈湿了。 在兰州,郑维山干了三年,把边防工事修得铁桶一样,部队士气高涨。1983年退休,军区开欢送会,他端茶杯说,我这条命是老百姓养的,再饿肚子还得找老帅借粮。台下笑声一片,老部下却抹眼泪,知道这话藏着多少辛酸。2000年春天,郑维山病重住院,临终交代,把最后一个月工资当党费交。追悼会上,徐夫人送来挽联,上写“南有许世友,北有郑维山”,这十个字,概括了他戎马一生。 老一辈革命家这份情谊,说白了就是党对功臣的关怀。郑维山从少年兵到中将,一辈子为党为人民冲锋陷阵,遇到难处,组织伸把手,拉一把。这不光是徐帅的火气,更是党的温暖。想想看,当年长征、抗战、解放战争,那些老同志用命换来今天。要是让他们寒心,我们这代人睡不着觉。郑维山的经历,提醒我们,党史里藏着多少这样的故事,得好好学,传承下去。