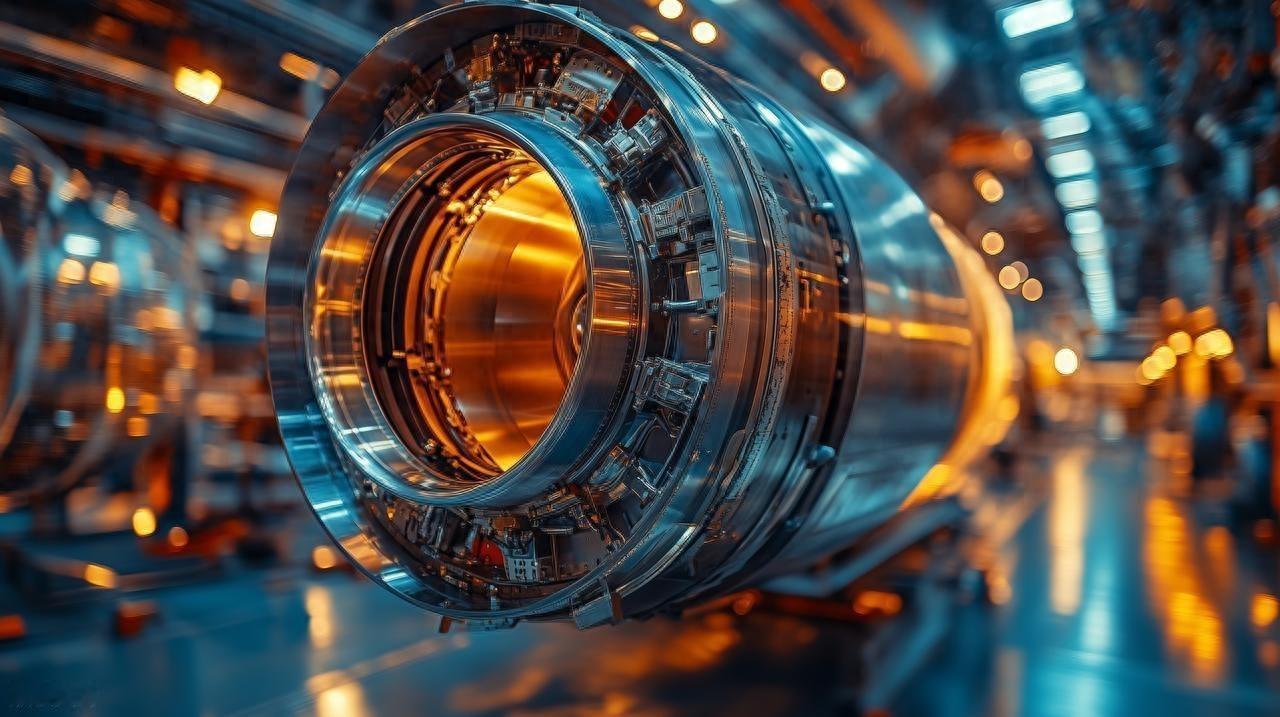

中国不按常理出牌,钍堆技术甩老外30年,美印直呼不可能,甘肃戈壁上那座 2 兆瓦的钍基熔盐实验堆,真的把钍 - 232 变成了能发电的铀 - 233,成了全世界独一份能让钍燃料正常运转的反应堆。 甘肃武威的戈壁滩上,一座银白色建筑静卧于黄沙之中。 这里运行着全球唯一的钍基熔盐实验堆——中国科学家刚刚在此完成反应堆持续运行状态下的燃料补充实验,标志着这项曾被美国放弃的核能技术实现重大突破。 很多人可能没听过钍堆,其实它跟我们常说的铀反应堆是完全不同的路子。钍基熔盐堆是以钍 - 232 为核燃料,用高温熔融的氟化盐当冷却剂和燃料载体,整个燃料系统都是液态的。 这种液态循环系统有个关键本事,能把钍 - 232 在反应堆里 “喂” 成可裂变的铀 - 233,而这个转化过程恰恰是最难啃的硬骨头。 甘肃那座实验堆就完美解决了这个问题,核心装置在戈壁的密闭厂房里平稳运行,通过精密的中子轰击控制,让钍元素完成了能量转化的 “华丽转身”,产生的能量能稳定供给周边的科研设施。 别小看这 2 兆瓦的规模,它背后藏着颠覆传统核能的潜力。1 吨钍的发电量相当于 200 吨铀,或者 350 万吨煤,换算下来,一座中型钍堆就能满足一个百万人口城市的日常用电。 更关键的是安全,传统铀反应堆怕堆芯熔毁,钍堆里的熔盐在高温下会自动凝固,遇到故障能顺着专用管道流进安全罐,常压运行的特性也从根本上杜绝了爆炸风险。甘肃实验堆运行以来,多次模拟故障测试都稳稳过关,这也是它能成为 “独一份” 的核心原因。 在资源上中国更是占尽优势,钍在自然界的储量是铀的 3-4 倍,还常常和稀土伴生,我国的工业级氧化钍储量仅次于印度,位居世界第二。 之前大家都盯着铀资源争夺,中国却悄悄深耕钍堆技术,这步 “不按常理出牌” 的棋,现在看来走得极准。 要知道美印早在上世纪就开始研究钍堆,美国橡树岭国家实验室曾搞过原型堆,却因为材料腐蚀、燃料循环工艺复杂等问题半途而废;印度靠着丰富的钍储量也砸了不少钱,可至今还停留在理论验证阶段,没能实现稳定运行。 甘肃钍堆的突破,其实是多年技术积累的结果。这种反应堆面临的最大难题是高温熔盐的腐蚀,液态盐在几百摄氏度的高温下会对容器和管道造成严重损耗,之前全球都没找到能长期耐受的材料。 中国科研团队花了十几年时间,研发出特制的镍基合金材料,还优化了管道密封技术,才解决了这个卡脖子问题。实验堆里的熔盐循环系统,能精准控制燃料浓度和温度,连核废料处理都一并解决了,产生的废料半衰期只有约 500 年,还能焚烧现有铀反应堆产生的长寿命同位素。 现在这座实验堆不光能发电,还展现了多元应用潜力。科研人员正在测试用它来制氢,利用高温余热生产绿氢,效率比传统方法提升 30% 以上;未来还计划用于海水淡化,在沿海地区建立 “发电 - 制氢 - 淡化” 一体化电站。 这些应用场景让美印更加着急,美国能源部近期紧急追加了钍堆研发预算,印度也宣布要加速原型堆建设,可从技术成熟度来看,他们想追上中国的步伐绝非易事。 中国在钍堆研发上始终盯着和平利用的方向,甘肃实验堆的运行数据会定期向国际原子能机构通报,还邀请过多国专家现场考察。这种开放态度背后,是对技术实力的自信。 毕竟在碳中和成为全球共识的当下,钍堆这种几乎零碳排放、资源丰富又安全的能源技术,注定会成为未来能源格局的关键角色。甘肃戈壁上的这座小堆,看似不起眼,却可能正在改写全球能源的游戏规则。