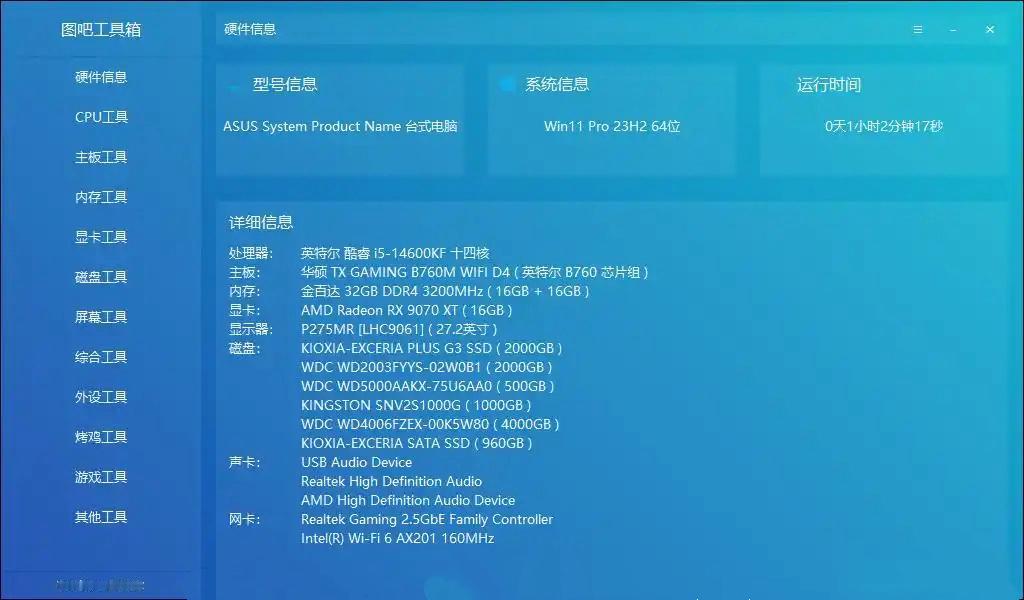

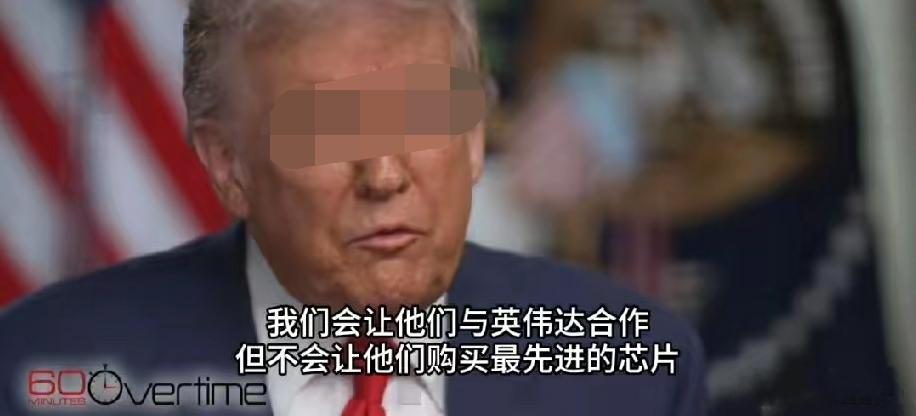

为什么中国不拆开英伟达显卡研究,从而造出自己的国产显卡?就这么说吧,即使完整拆开了,也根本研究不明白,更别提造出来了。 这不是咱们不想走捷径,而是芯片这东西的复杂程度,早就超出了 “拆拆装装就能仿制” 的范畴,每一个环节都藏着解不开的技术密码。 先说说拆开显卡能看到啥,就拿最新的 RTX 5090 来说,拆开外壳能看到两个大风扇、布满元件的 PCB 板,还有那块占了电路板近三分之一的 GB202 GPU 芯片,背面是电容器和连接器,这些都是看得见摸得着的东西。 可关键问题是,真正的核心技术全藏在 “看不见” 的地方。这颗芯片里藏着 920 亿个晶体管,要是换成更高端的 Blackwell 架构 AI 芯片,晶体管数量能冲到 2080 亿个,这么多晶体管怎么排列、怎么连接、各自承担什么功能,拆开后用显微镜都看不明白,就像把一座摩天大楼的外墙扒开,也看不出内部的电路走向和管道布局。 芯片的架构设计更是核心中的核心,英伟达花了几十年打磨出的 Blackwell 架构,包含了 AI 处理单元、并行计算模块等无数精密设计,这些都是写在设计图纸里、藏在代码中的智慧,拆显卡根本接触不到。 更要命的是芯片的制造环节,就算真的摸懂了设计思路,没有对应的制造能力也是白搭。英伟达的高端芯片用的是台积电 4nm 制程工艺,这种精度意味着在指甲盖大小的芯片上要刻出亿万条细微电路,而大陆目前最先进的制程工艺还达不到这个水平,更没有制造这类芯片必需的 EUV 光刻机。 光有芯片裸片还不够,封装环节的技术壁垒同样难破,RTX 50 系列用的台积电 CoWoS-L 封装技术,需要用 LSI 桥接 RDL 硅中介层,传输速度能到 10TB/s,但这种封装对精度要求极高,稍微有点偏差就会导致价值几十万元的芯片报废。 就连英伟达自己都得反复调整设计,重新修改 GPU 顶部的金属层和凸点,才能解决不同部件热膨胀系数不匹配导致的翘曲问题,这可不是拆开来看看就能学会的手艺,里面的材料配比、工艺参数全是行业机密。 比硬件更难复制的是软件生态,显卡不是插上就能用的零件,得有配套的驱动程序和软件平台才能发挥作用。 英伟达花了十几年打造的 CUDA 生态,早就成了行业标准,从 AI 大模型训练到《黑神话:悟空》这样的 3A 游戏渲染,几乎所有主流软件都只认 CUDA 接口。拆开显卡根本拿不到 CUDA 的底层代码,就算造出了性能相近的硬件,没有软件适配也只是块废铁。 就像国产的寒武纪思元 590 芯片,性能能接近英伟达 A100 的 80%,但因为缺乏生态支持,只能在特定场景下用,根本没法全面替代。英伟达为了适配《黑神话:悟空》专门定制驱动,这种生态协同能力,不是拆个显卡就能抄来的,得靠十几年的积累和 billions 美元的投入。 还有绕不开的专利壁垒,英伟达手里握着 7000 多项 GPU 相关专利,从可编程着色到多线程并行处理,几乎把关键技术全圈住了。早年三星和高通只是用了类似的图形技术,就被英伟达告上法庭,更别说直接仿制了。 就算真的拆解研究出点东西,造出来的产品一上市就会面临专利诉讼,根本没法合法销售。而且这些专利不是孤立的,而是形成了严密的保护网,想绕开专利重新设计,难度不亚于从头研发,所谓的 “拆解仿制” 从法律层面就走不通。 更现实的是,英伟达自己都在不断迭代技术,等咱们费劲拆解完上一代产品,新一代的架构和工艺又出来了。 就像 RTX 50 系列刚量产,英伟达已经在规划由 144 个芯片组成的巨型计算单元,这种技术迭代速度,靠拆解根本跟不上。 现在国产显卡厂商比如沐曦、摩尔线程都在走自主研发的路,沐曦的芯片销量突破 2.5 万片,摩尔线程迭代了四代架构,这些进展全靠自己攻关,而不是拆别人的产品。 显卡是整个半导体产业链的集大成者,从设计、制造到生态、专利,每一环都得过硬才行。拆开显卡能看到的只是 “结果”,看不到背后几十年的技术积累、数百亿美元的研发投入和整个产业链的协同支撑。 就像没人能靠拆解火箭学会造航天飞机,造国产显卡也得踏踏实实地从基础做起,靠拆解走捷径根本行不通,这不是不想试,而是试过就知道此路不通。

学无止境

可以翘墙角,把显卡研发的硬件及软件人员挖过来[大笑]

倦鸟

吹捧