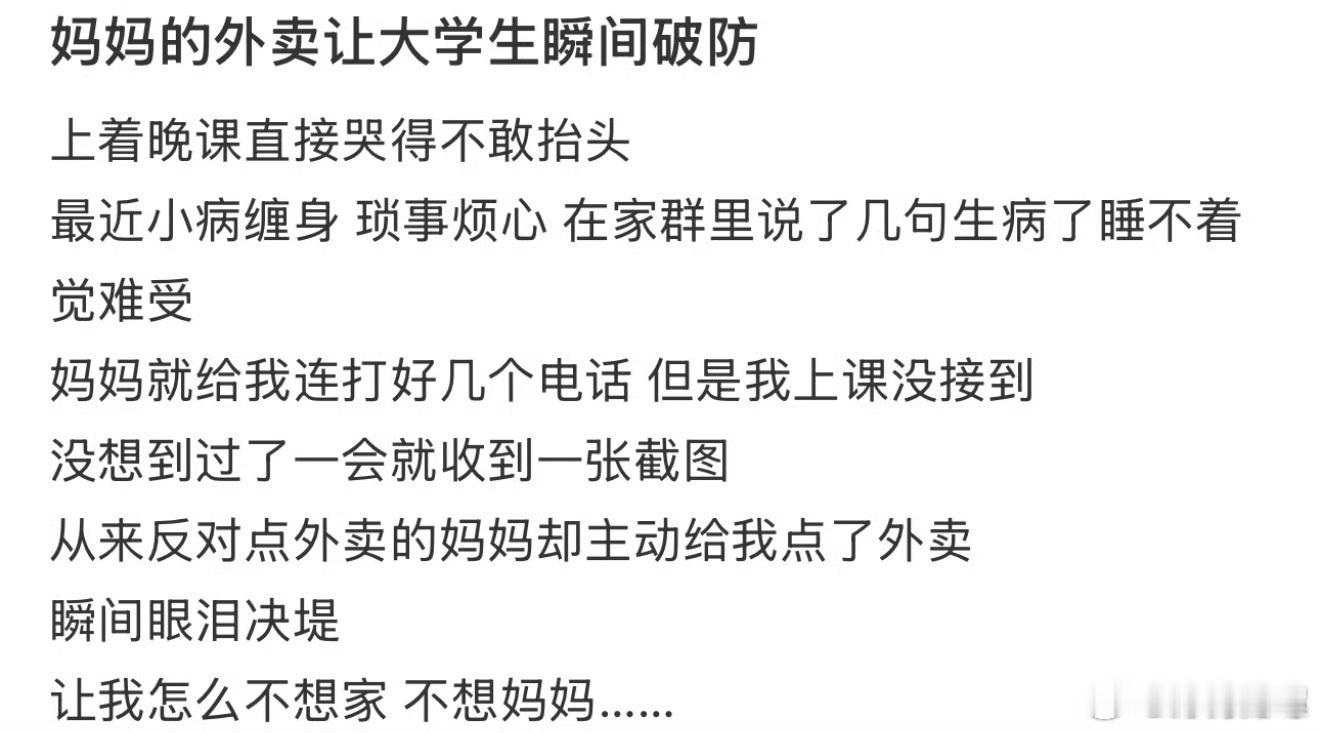

我的一位亲戚,当年父母咬牙卖掉两套房子送儿子去英国读金融。硕士毕业回国那天,他提着行李站在武汉机场,眼神有些空荡,仿佛还没从伦敦的雾气里彻底醒来。家人没多问,只是默默拍了拍他的肩。那两套房子换来的文凭,像一幅装裱精美的画,挂在墙上好看,却填不饱现实的肚子。 武汉的银行招聘,早就是一场没有硝烟的战争。门槛高得令人窒息——研究生已是标配,博士生也不稀奇,复旦、武大、华科、清北……名校光环成了最基本的入场券。亲戚的孩子投了建行,最终只收到一句系统自动回复般的“抱歉”。后来他去了一家私人银行,工资不算低,却偶尔会对着电脑屏幕出神,像在默默计算那两套房子的代价。 有个朋友的侄子,国内顶尖本科毕业,成绩单漂亮得像精心打磨的艺术品。连投三家银行,两家连面试机会都没给。最后去了外地一家小银行,月薪刚够租房。家里人嘴上不说什么,心里却像压了块石头。如今银行这扇门,光靠努力已经不够敲开,更多时候,得看你手里攥着什么牌。 但偶尔,也会有意外照进现实。我外甥女就是个例子。她读的播音与主持,一本院校,成绩平平,笔试差点没过线。那年建行恰巧需要中文和主持相关专业的员工,面试时她声音稳得像播新闻联播,意外被录用了。她自己都不敢信,回家还反复问我是不是弄错了。进了建行后,所有活动主持都少不了她。同事笑称她专业对口捡了便宜,她却清楚——机会是意外给的,站稳却要靠自己。那些深夜练台词练到嗓子沙哑的时刻,只有家人知道。 教育这笔账,到底该怎么算?有人倾尽所有送孩子出海,回来却发现文凭早已不是通行证;有人在国内寒窗苦读,名校加身,却依然挤不进那扇窄门。银行的招聘像一面镜子,映照出无数家庭的赌注与无奈。 再往深处看,武汉也好,全国也罢,银行门槛只会越来越高。学历是敲门砖,可砖再硬,也得看门往哪开。普通家庭的孩子拼尽全力,往往也只能勉强摸到门框。一位老同学的儿子,计算机硕士,投了十几家银行杳无音信。他在饭桌上拍筷子:“早知道不如学门手艺,至少不用等到心凉。”可话说回来,哪个父母不盼孩子有个体面的起点?只是这起点,越来越像天边的地平线,看得见,够不着。 还有个年轻人让我印象深刻。二本毕业,家境普通,考研失利后硬着头皮找工作。面试银行柜员时,被问为什么选择这里,他老实回答:“求个稳定。”面试官笑了,笑得他满脸通红。最终他没被录用,理由是“缺乏竞争力”。他没辩解,回去继续改简历,但那个晚上,他在出租屋里对着墙壁发了一夜的呆。如今,“稳定”二字,对很多人来说已是奢侈品。 教育与就业,像两座大山压在一代人肩上。父母咬牙供书教学,孩子拼命向前冲,结果却像掷骰子,运气占了不小的分量。亲戚的孩子留洋归来,光环未能兑现,但至少还有份收入;我外甥女侥幸入行,却时刻不敢放松,生怕一不留神就被挤出跑道。而那些没挤进去的年轻人呢?他们或许在出租屋里反复修改简历,或许在某个小公司熬夜加班,默默积攒着不知能否实现的梦想。 这事没有标准答案。学历重要,但仅有学历不够;机会难得,但来了要能接得住。武汉的银行招聘只是时代的一个切片,折射的却是万千家庭的挣扎与选择。我有时会想,若那两套房子没卖,亲戚的孩子现在会怎样?若那年建行不招主持专业,外甥女又会在哪里?这些问题没有答案,只会如影随形,跟着人一路往前走。