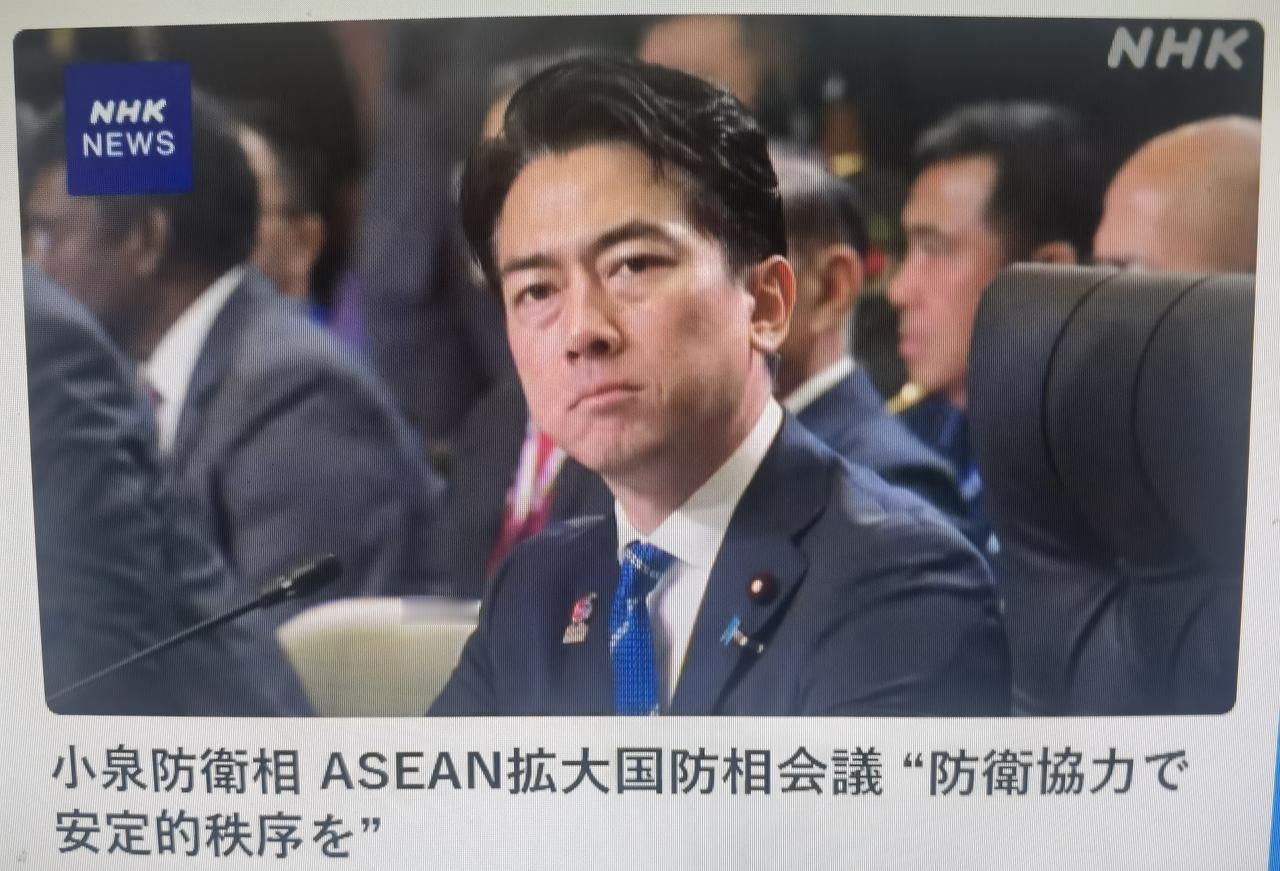

11月1日,日本防卫大臣小泉进次郎在马来西亚出席了东盟扩大国防部长会议,会议呼吁希望通过与各国的防卫合作,为地区带来稳定秩序。 东盟扩大国防部长会议上的 “维稳” 呼吁,看似是各方共识,实则藏着不同国家的心思。这次会议是马来西亚作为东盟轮值主席国主办的重要安全会议,除了东盟十国,还邀请了中国、日本、美国等八个对话伙伴国。 会议最终发布的联合声明里,特意提到 “通过对话协商解决分歧”“避免使用武力或威胁使用武力”,这背后是东盟国家对区域局势紧张的担忧 —— 毕竟南海是东盟多国的 “家门口”,谁也不想被卷入大国对抗。 小泉进次郎在会上倒是积极响应 “防卫合作” 的提法,还特意提到日本之前和印尼合作研发的新型巡逻艇已经交付,暗示日本能为东盟国家提供防务支持。 可东盟内部态度并不统一,新加坡防长就在发言中委婉提醒,“合作不能变成阵营对抗的工具”,这话显然是在给包括日本在内的外部国家提个醒。 会议刚结束,小泉进次郎就和美国防长奥斯汀、澳大利亚防长马尔斯、菲律宾防长加维斯凑到一起,这场四国防长会谈的针对性肉眼可见。 会后发布的联合声明里,直接点出 “关注中国在海洋领域的扩张动向”,还强调要 “提升威慑力和应对能力”,甚至敲定要把四国框架下的会议 “机制化”—— 也就是说以后这种会谈会定期开,形成固定的合作模式。 熟悉区域动态的人都知道,这四国最近在南海动作频频,今年 9 月刚在南海举行过联合军演,美国还向菲律宾增派了驻军,澳大利亚也承诺向菲方提供海岸警卫队装备。 这次会谈里,四国还具体讨论了 “情报共享” 的细节,计划在菲律宾南部设立一个临时情报中心,专门收集南海相关动态。 不过这种绑定也不是没有矛盾,菲律宾国内就有声音担心,过度依赖美日澳会让菲律宾变成 “大国博弈的棋子”,之前菲总统小马科斯在公开场合也强调 “不会选边站”,可见四国合作背后并非铁板一块。 当天最受关注的,还要数小泉进次郎与中国国防部长的会谈。双方坐下来后,小泉进次郎先提了一堆担忧:一会儿说中国在钓鱼岛附近的 “常态化巡航” 让日本 “感到不安”,一会儿又对中国在东海、南海的军事活动表达 “关切”。 不过他话锋一转,也表示 “希望中日双方能加强各层面交流”,还提到可以恢复之前暂停的中日防务部门海空联络机制磋商。 中国防长在回应时,明确指出钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土,中国在自己领土附近开展活动天经地义,同时也强调 “中日作为近邻,应通过对话管控分歧,避免误解误判”。 这次会谈虽然没有达成具体共识,但能坐下来沟通本身就有意义 —— 毕竟过去半年多,中日在东海、南海的摩擦有所增加,双方防长的直接对话,至少为避免局势升级保留了一个沟通渠道。 小泉进次郎这一天的密集活动,其实是日本近期防务政策的缩影。一方面,日本想通过和美国、澳大利亚、菲律宾的合作,在区域安全事务中掌握更多话语权,甚至试图打造针对中国的 “小圈子”。 另一方面,面对中国这个重要邻居和经济伙伴,日本又不敢把关系彻底搞僵,所以才会在表达担忧的同时,不忘强调 “加强沟通”。 这种矛盾的态度,在当天的行程里体现得格外明显 —— 上午还在东盟会议上谈 “合作维稳”,下午就和三国搞针对性会谈,晚上又和中国防长对话,每一步都透着谨慎的算计。 值得注意的是,周边国家对日本的动向也保持着警惕。韩国媒体就评论称,日本推动四国机制化,本质是 “借美国之力扩大自身军事影响力”,这和日本战后和平宪法的精神相悖。 东盟国家里,马来西亚总理安瓦尔在会议期间也公开表示,“东盟不希望成为任何大国对抗的战场”,呼吁各国尊重东盟的中立立场。这些声音都说明,小泉进次郎想通过多场会谈实现的战略目标,面临着不少外部制约。 说到底,小泉进次郎在吉隆坡的一天,不过是当下地区安全博弈的一个缩影。大国之间的角力、小国的担忧与平衡,都交织在这一场场会谈和声明里。 而最终能否实现地区稳定,关键还看各方是否真的愿意放下对抗思维,用对话代替猜忌,用合作代替算计 —— 这显然比任何一场会谈、任何一份声明都更重要。 信源:东盟秘书处官网