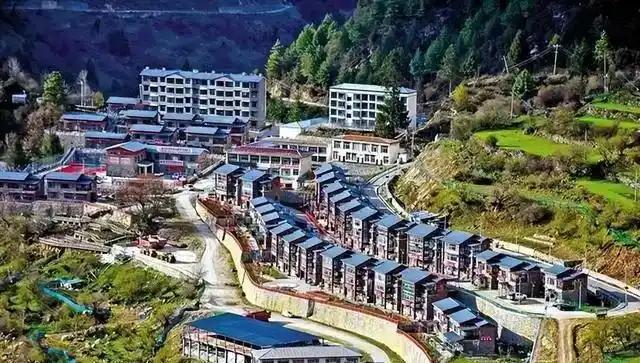

藏南现在最棘手的问题 不是印度在边境修了几条路、移了多少民,而是它硬生生把一场领土争端,搞成了一场“人口置换”的烂账。 藏南在历史上始终是中国领土,晚清《中英藏印条约》明确划定边界,英国殖民者亦未敢公然吞并。1959年,印度突然推行“前进政策”,不仅派兵占据该地区,更通过秘密文件部署移民:鼓励北方邦、比哈尔邦农民及退役军人迁移至此,提供土地与补贴,甚至免除十年赋税。 上世纪60年代首批移民至藏南的群体,多为比哈尔邦贫困户,印度政府以军车输送,指着一片林地告知“此地归你所有”。 而当地门巴族、珞巴族原住民,逐渐被挤压至偏远山区。当前藏南核心城镇中,印地语成为主要交流语言,印度飞饼等饮食随处可见,学校课本更将“阿鲁纳恰尔邦为印度领土”写入教材。这并非单纯移民,实则为文化殖民。 以1974年塞浦路斯危机为例,土耳其裔仅占总人口18%,便推动分裂建国,至今仍是联合国难解的议题。印度的移民政策更具系统性:2023年《东北邦发展法案》中,印度专门划拨500亿卢比用于藏南移民安置房建设;2024年推出“边境居留证”,持证人可享受免费医疗,核心目标是将移民长期固定于该区域。 更需警惕的是印度“军事+人口”的双绑定策略。2025年印度国防部公布的部署图显示,藏南军营均建于移民聚居区周边,如达旺镇印军第2山地师驻地,3公里范围内全为印度移民村落。 老兵透露,移民群体中不乏退役军人,平时从事农耕,战时可转化为地方武装,相当于为印军构建了一层“人力防御屏障”。此种策略,比单纯修建公路更具隐蔽性与危害性。 或许有人会问,中国是否采取了反制措施?答案是肯定的,且采取的是“釜底抽薪”的策略。2023年起,中国陆续公布藏南地名标准化名单,将千年以来的藏族、门巴族传统地名重新标注于官方地图;2025年新增的27处地名中,即便百年前的水磨坊、古驿站等细节也已涵盖。 通过对比案例可清晰凸显印度策略的危害性,上世纪80年代中苏珍宝岛对峙期间,苏联也曾尝试移民,但其移民因无法适应严寒气候,仅数百人便撤离。藏南属亚热带气候,适宜水稻种植,印度移民可在此定居并繁衍后代。 目前藏南印度移民第二代已成年,其成长过程中被持续灌输“印度国民”认知,即便未来领土问题得到解决,该群体的身份认同仍将构成复杂挑战。 国际上“人口置换”问题的处理难度,可从以色列与巴勒斯坦的案例中窥见一斑,1948年以色列建国时,阿拉伯人占总人口60%,如今犹太人占比已达75%,巴以冲突持续70余年仍难以化解。 印度正试图复制这一逻辑,计划待移民占比超过50%后,以“民意”为借口强化主张,再通过国际舆论炒作“人道主义”议题,大幅增加我方维权成本。 关于美国特朗普政府的介入可能性,2025年美国国务院南亚报告仅提及“中印边境管控”,未涉及藏南主权归属,态度明确:只要不爆发直接冲突,美国默许印度对中国形成牵制。 但印度移民政策存在明显内部短板,比哈尔邦政府曾公开质疑:劳动力大量迁移至藏南,导致本地农业生产面临劳动力短缺。2024年藏南爆发移民与原住民冲突,印度警方动用武力才得以平息。 中国的应对措施蕴含深层战略考量。除地名标准化工作外,2024年起,中国在藏南周边建成3条高等级边防公路,实现物资直达边境村寨; 同时与门巴族、珞巴族原住民合作发展特色农产品种植,提升原住民就地致富能力。此策略比单纯抗议更具实效——保障原住民留存与发展,是对抗“人口置换”的根本所在。 从历史维度审视,中国古代边疆治理秉持“守土先守人”的智慧。唐朝在西域设立都护府,并非仅部署军队,更鼓励内地商民与当地民众通婚通商,形成文化与经济融合。 印度则采取相反路径,以强权推行移民,这种“无根殖民”缺乏稳固基础。2025年数据显示,藏南90%的原住民仍沿用传统藏族历法,保留挂唐卡等民俗,文化根脉的延续性,是移民政策无法割裂的。 或许有人认为此事短期难以解决,但客观分析可见,印度推行“人口置换”已逾60年,移民占比仅达45%;而中国综合国力及对边疆的投入,均呈指数级增长。 2025年藏南周边5G基站覆盖率已达80%,原住民可通过数字技术销售特产、学习技能,这种发展带来的向心力,远非印度的短期补贴所能比拟。 领土争端的核心并非军事力量的单纯比拼,而是人口对土地的认同归属。印度试图以“人口置换”混淆视听,却忽视核心逻辑:移民可迁移户籍,但无法移植文化认同;可建造居所,却难以构建情感归属。这一“人口困局”中,印度虽暂占表面优势,但从文化延续与发展向心力来看,时间站在我方一侧。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。