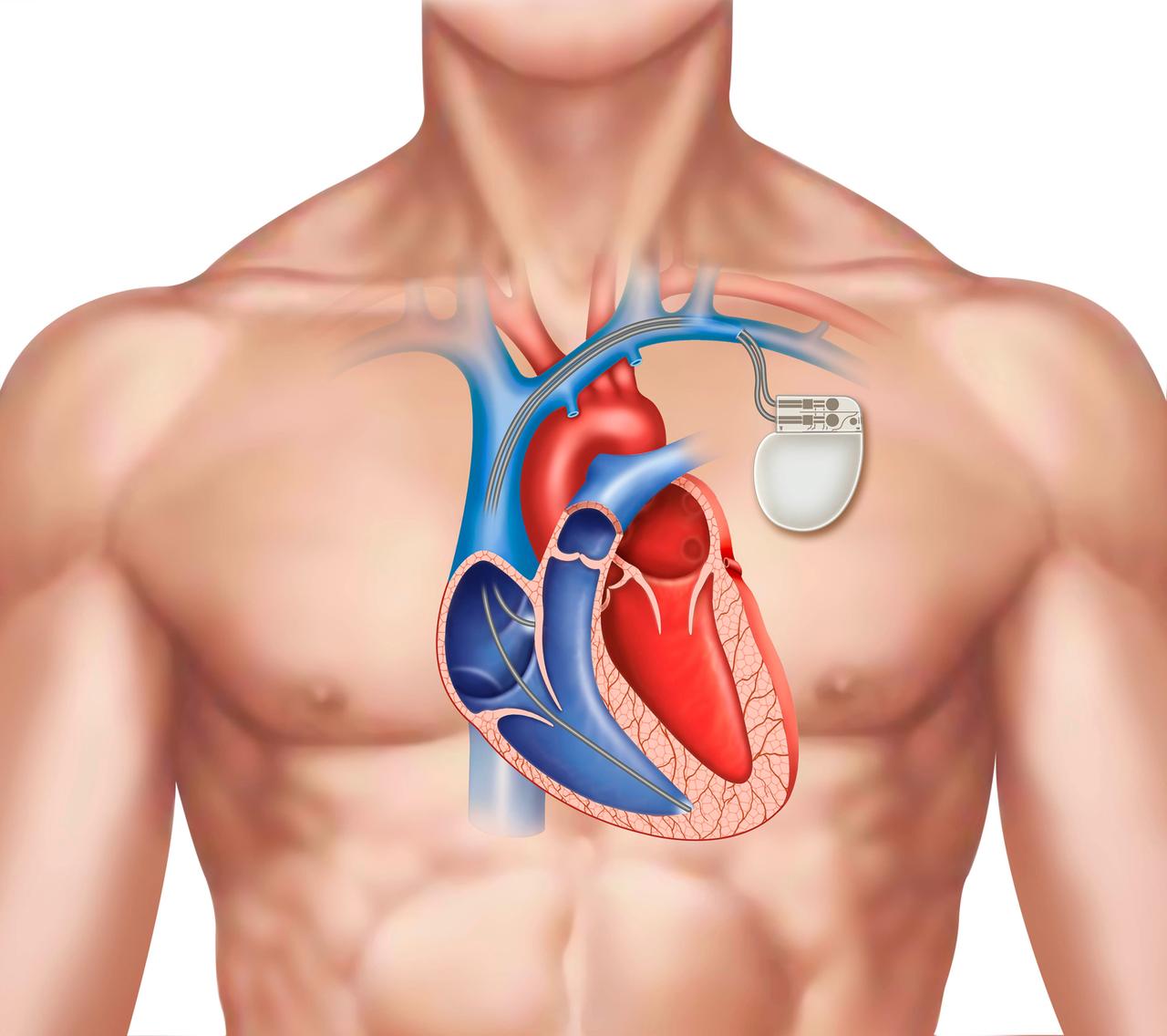

心脏彩超的检查报告中,出现这些 “字眼”,那就要引起重视了! 拿到心脏彩超报告时,是不是有人盯着一堆专业术语犯懵? 觉得没写 “病变” 就是万事大吉? 可别大意! 有些看似平淡的 “字眼”,实则是心脏发出的 “求救信号”, 稍有疏忽就可能错失调理良机。 今天咱就用中西医结合的视角, 扒一扒那些藏在报告里的 “健康陷阱”。 先说说左心室肥厚这四个字。 现代医学研究显示, 长期高血压患者中, 有近六成会出现这一指标异常, 它就像心脏肌肉长期 “超负荷举重”, 变得僵硬肥厚。 中医看来, 这是 “痰湿瘀阻”“气虚血瘀” 的表现, 长期熬夜、重油重盐饮食, 都会让体内气血运行不畅, 心脏被迫 “加力干活”。 2022 年某三甲医院的临床数据显示, 忽视左心室肥厚的患者, 五年内心血管事件风险增加三倍。 别觉得没啥症状就不当回事, 心脏的 “抗议” 从来都不是突然爆发的。 再看瓣膜反流, 尤其是 “中度及以上反流”。 很多人觉得 “轻度反流没关系”, 但要知道, 瓣膜就像心脏里的 “阀门”, 反流意味着阀门关不紧, 血液倒流会让心脏反复 “返工”。 西医强调, 瓣膜反流若伴随胸闷、气短, 需警惕风湿性心脏病、心肌病等潜在问题; 中医则认为, 这与 “心阳不足” 密切相关, 平时畏寒怕冷、容易疲劳的人, 心脏阳气虚弱, 难以推动血液正常循环。 曾有一位 45 岁的患者, 三年前报告提示 “轻度二尖瓣反流”, 仗着没症状不调理, 去年复查已发展为中度反流, 稍活动就心慌气喘。 还有心包积液, 这可是个 “危险信号”。 哪怕是少量积液, 也可能是感染、免疫疾病或心脏功能异常的征兆。 现代医学指出, 心包积液若持续增多, 会压迫心脏影响泵血; 中医则将其归为 “水饮凌心”, 多由脾胃运化失常、水湿内停所致。 2021 年国内一项流行病学调查显示, 不明原因的少量心包积液患者中, 有 15% 最终确诊为自身免疫性疾病。 这可不是 “多喝水就能排掉” 的小事, 必须追根溯源找到诱因。 射血分数降低更是不能忽视。 正常射血分数应在 50% 以上, 低于这个数值, 意味着心脏 “泵血效率” 下降。 西医认为, 这是心力衰竭的核心指标之一; 中医则解释为 “心气虚衰”, 就像心脏这个 “发动机” 动力不足。 美国心脏协会的数据显示, 射血分数低于 40% 的患者, 两年内再住院率高达 40%。 很多人平时觉得 “走路喘、爬楼累” 是年纪大了, 殊不知这正是射血分数下降的典型表现。 中医常说 “上工治未病”, 这些报告里的异常指标, 其实都是身体在提醒我们 “该调理了”。 现代医学强调定期监测、调整生活方式, 中医则注重 “辨证施治”, 从饮食、作息、情志三方面入手。 日常要做到低盐低脂饮食, 减少心脏负担; 避免熬夜耗伤气血, 中医认为 “人卧则血归于肝”, 充足睡眠能让心脏得到休养; 保持情绪平和, 怒伤肝、思伤脾, 不良情绪会导致气血瘀滞, 加重心脏负担。 有空多做温和运动, 比如散步、打太极, 促进气血流通, 增强心功能。 总结下来, 心脏彩超报告里的左心室肥厚、中度及以上瓣膜反流、心包积液、射血分数降低, 这几个字眼一定要重点关注。 它们不是无关紧要的 “专业术语”, 而是心脏发出的 “健康警报”。 中西医都强调 “早发现、早调理”, 别等症状明显了才重视, 那时可能已错失最佳干预时机。 把报告当 “健康地图”, 及时读懂这些信号, 才能让心脏这个 “生命引擎” 长久运转。