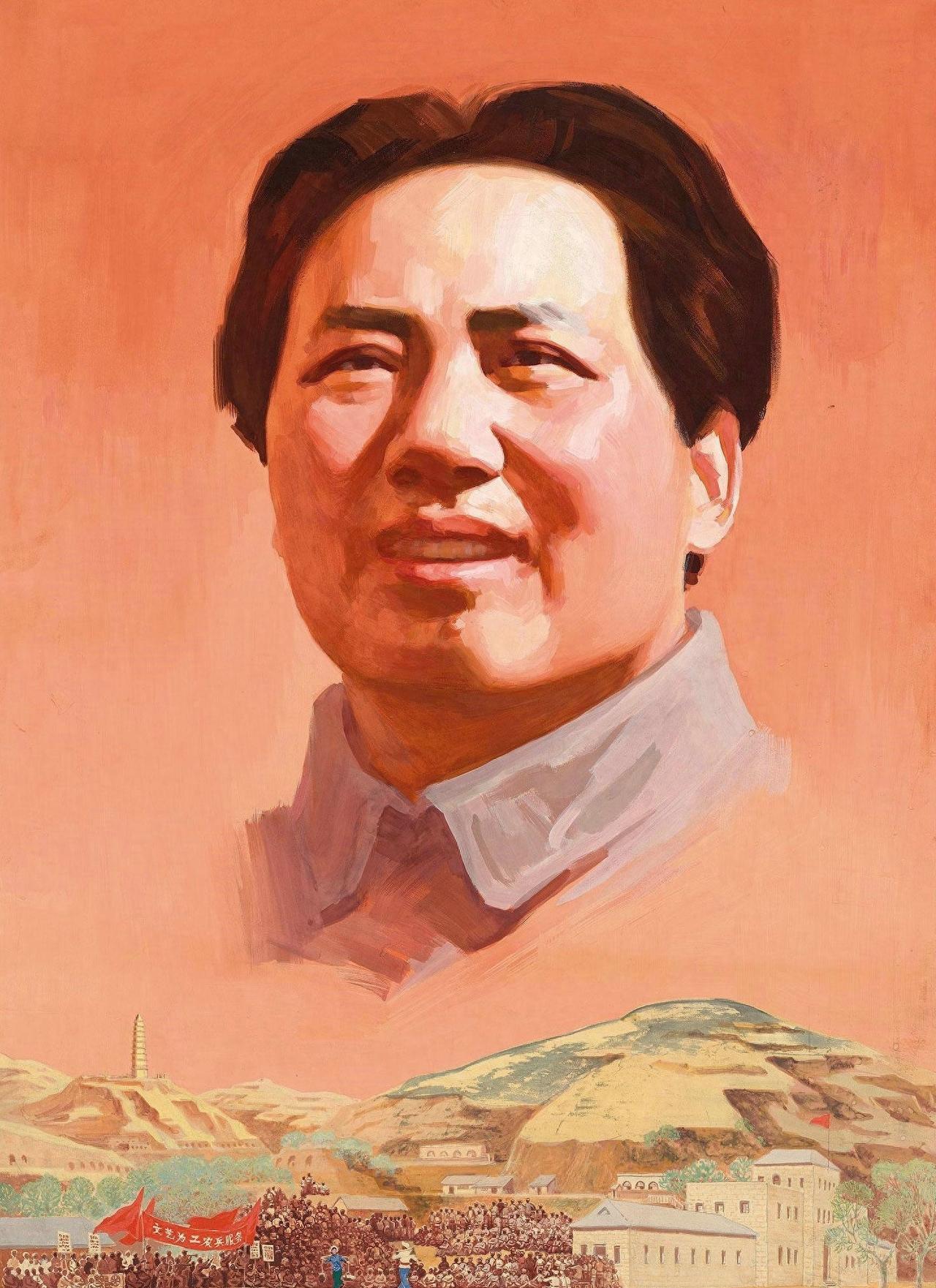

前苏联解体不是戈尔巴乔夫的错,错在赫鲁晓夫早就埋下了解体的伏笔!因为搞修正主义是一个国家走向灭亡的根源! 说起苏联解体这事儿,好多人第一反应就是戈尔巴乔夫那套公开性和经济重组政策太激进了,直接把国家给推下悬崖。但仔细捋捋历史脉络,你会发现这锅真不能全甩给他。真正的问题出在三十年前,赫鲁晓夫上台后就开始搞那些修正主义的东西,慢慢把社会主义的根基给挖空了。修正主义这玩意儿,说白了就是对马克思主义的变种,表面上还挂着红旗,骨子里却往资本主义那边靠。它有两个大坑:一个是崇洋媚外,另一个是官僚腐败。这俩加一块儿,就让苏联从里到外开始烂。赫鲁晓夫的那些改革,看似是纠偏,实际埋下了定时炸弹,到戈尔巴乔夫手里,已经是回天无力了。 先从赫鲁晓夫的起点说起。他1953年斯大林一走,他就爬上苏共第一书记的位置。那时候苏联刚打完卫国战争,经济百废待兴,党内也积了不少怨气。赫鲁晓夫想立威,就在1956年苏共二十大上扔出一份秘密报告,全盘否定斯大林的个人崇拜。这报告一出,党内震动不小,它直接开启了去斯大林化进程。表面上看,这是为了纠正极端错误,放松管制,让社会喘口气。但问题在于,这么一搞,就把斯大林时代那套严格的阶级斗争和无产阶级专政给弱化了。马克思列宁主义强调阶级矛盾没那么容易熄灭,可赫鲁晓夫偏偏推出“阶级斗争熄灭论”,说苏联已经进入全民国家阶段,无产阶级专政可以淡化。这不就是修正主义的核心吗?它让党内那些特权分子尝到甜头,开始觉得社会主义可以随便改,改着改着就往资本主义复辟的路上滑。 经济上,赫鲁晓夫的动作更明显。他觉得斯大林的计划经济太死板,就推出一堆改革。农业方面,1954年启动处女地开垦计划,把哈萨克斯坦那片荒地全翻出来种小麦。初期产量上去了,苏联人吃上面包没那么紧巴巴了。但这计划执行得太仓促,土壤贫瘠,设备跟不上,几年后就露馅儿:干旱一来,产量暴跌,粮食进口依赖加重。更要命的是,这改革让集体农庄的管制松了,地方干部开始有空间搞小动作,国有资产一点点流失到私人手里。工业这边,他搞区域经济委员会,鼓励企业自主权,工厂经理可以自己调配资源。这听起来像在激发活力,可实际等于引入市场机制的影子。工人生产积极性是上去了,但同时官僚层开始膨胀,特权阶级悄无声息地成型。他们拿着额外福利,住进口家具的公寓,慢慢把公有制给蚕食。赫鲁晓夫自己也说要和平共处,缓和跟西方的关系,这就带了点崇洋媚外的味儿。结果呢?苏联的意识形态防线弱了,西方思想渗进来,党内那些想发财的家伙更有底气了。 这些变化不是一夜之间的事儿,而是像慢性毒药,一点点腐蚀体制。到1960年代,苏联经济表面风光,实际问题堆积如山。赫鲁晓夫的改革让官僚集团坐大,他们不再是为无产阶级服务,而是想着怎么把国有资产变私产。举个例子,部分资源分配时,文件层层签字,钱就这么流到国外去了。这不是腐败是什么?赫鲁晓夫1964年被党内长老们赶下台时,表面是政策失误,骨子里就是因为他的修正主义路线惹了众怒。但赶走他没用,勃列日涅夫上台后继承了这套东西,继续抱着不放。勃列日涅夫时期,苏联社会有点小发展,但牢牢抓着赫鲁晓夫的那些错误不撒手。经济停滞,军费开支巨大,民生跟不上。特权阶级越来越嚣张,他们把战争老兵的功劳当借口,世袭特权,独吞社会财富。这直接激起底层不满,积累成解体的火药桶。 再看戈尔巴乔夫,他1985年接班时,苏联已经病入膏肓。他推出的佩雷斯特罗伊卡和格拉斯诺斯特,本意是重组经济和增加公开性,想救一救。但这俩政策等于在修正主义的老基础上加码。公开性让历史真相大白,民众看到过去那些问题,怨气一下子爆棚。经济重组呢?它试图市场化,但没配套措施,工厂乱套,通胀飙升,商店货架空空。戈尔巴乔夫不是不想改,他也知道问题严重,但根子在赫鲁晓夫那会儿就种下了。去斯大林化后,党内没了铁腕约束,修正主义像野草一样疯长。到他手里,苏联的意识形态已经多元化,马克思列宁主义被边缘化,新自由主义这种东西开始钻空子。1990年,他推动多党制,议会辩论热火朝天,但这等于把无产阶级专政给拆了。民族矛盾也冒头,波罗的海共和国闹独立,中央管不住。 1991年那场政变,更是压垮骆驼的最后一根稻草。保守派想废掉戈尔巴乔夫的改革,挽救苏联,但他们自己也深陷修正主义泥潭。政变失败后,别洛韦日协议一签,苏联就散架了。十五个共和国独立,红旗从克里姆林宫降下。这不是戈尔巴乔夫一个人造成的,而是从赫鲁晓夫开始的修正主义路线一步步推向深渊。马克思说过,社会主义是个长过程,阶级斗争没完没了。可赫鲁晓夫他们偏要说斗争熄灭了,这就给了资本主义复辟机会。官僚腐败一多,崇洋媚外一跟风,公有制就守不住了。苏联的教训摆在那儿:改革不能瞎改,得守住无产阶级专政的底线。戈尔巴乔夫只是个收尾的,他面对的已经是烂摊子。