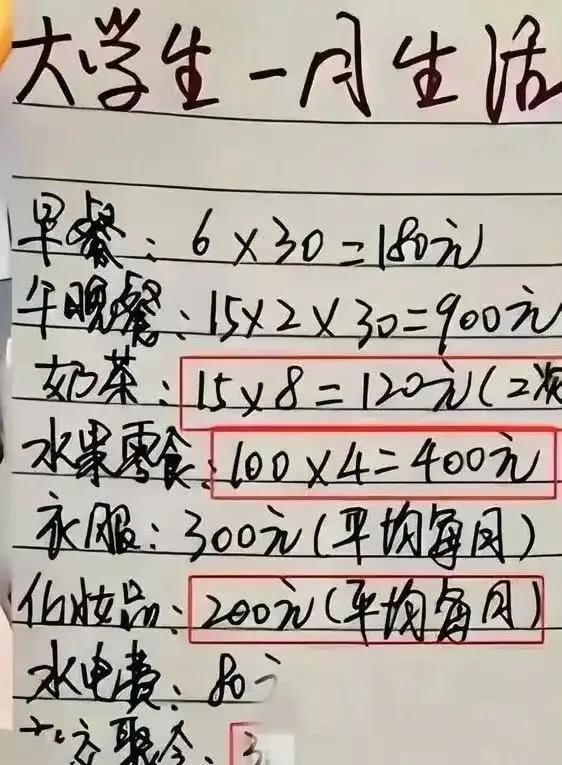

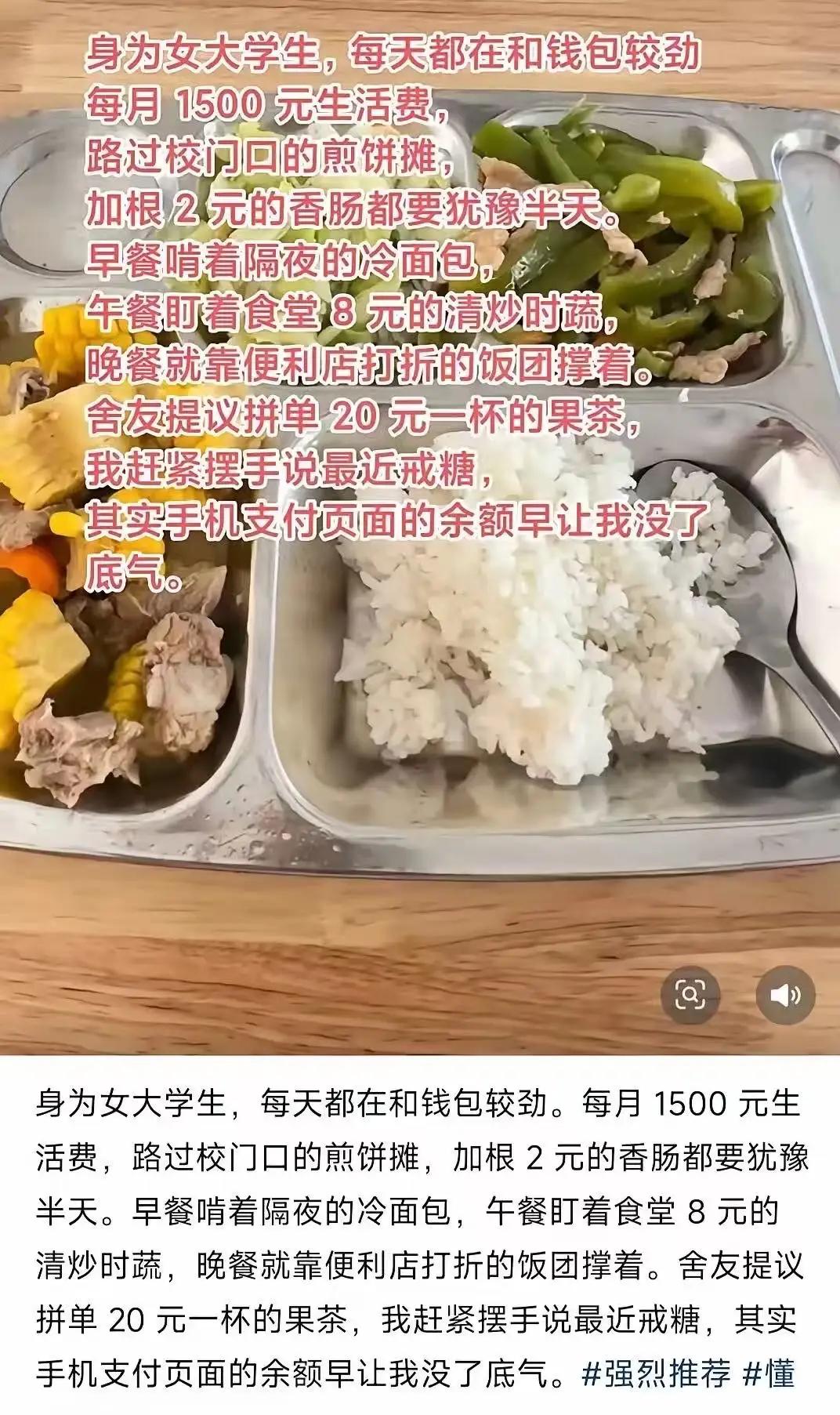

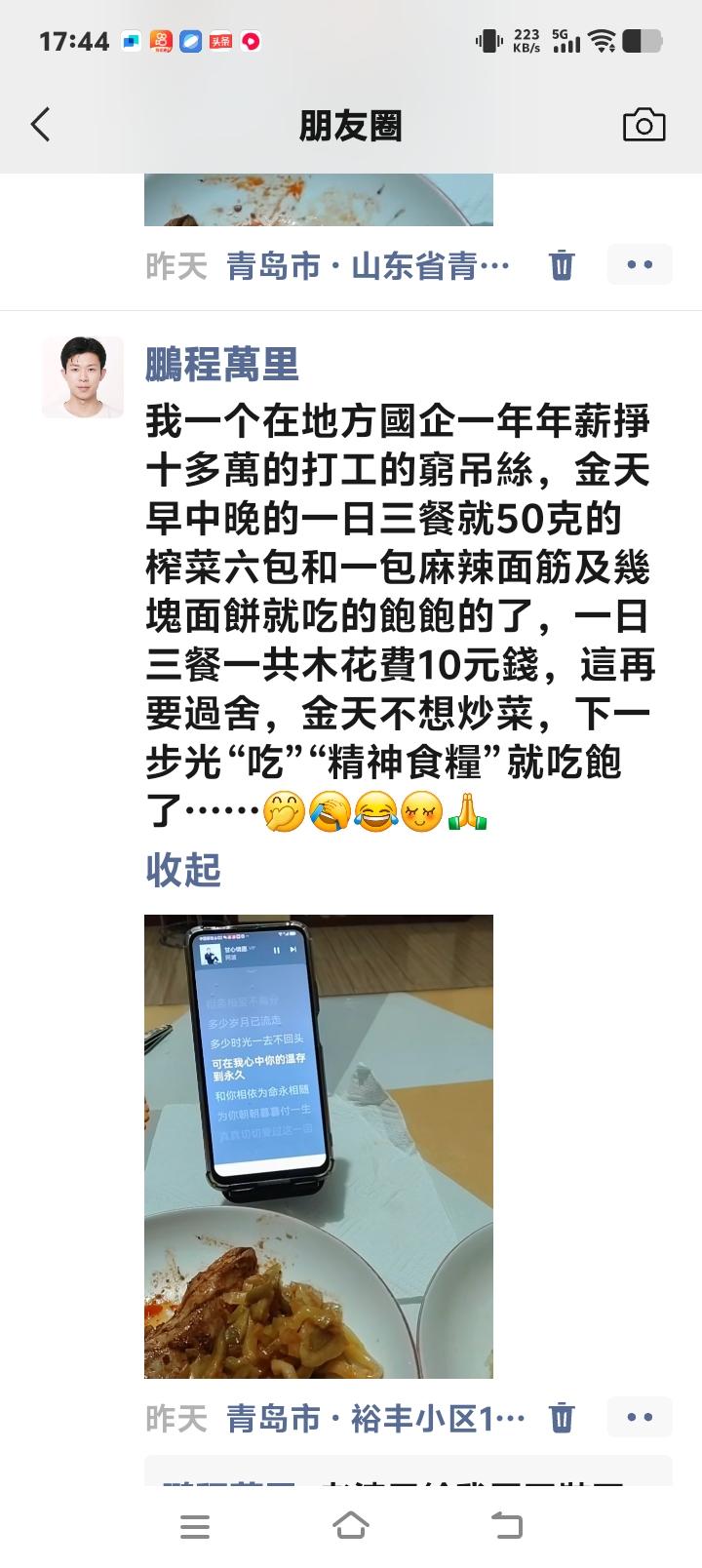

月薪过万国企员工一日三餐不到10元引爆网络!当代年轻人消费观撕裂真相:是生存智慧还是时代悲哀? (来源:结合社交媒体热帖与民生调查数据) 当某国企员工“洵哥”在朋友圈晒出用榨菜和面饼拼凑的三餐照片,配文“一天伙食费不到10元”时,恐怕没想到会掀起一场关于消费观的全民论战。几乎同一时间,一名女大学生因抱怨父母每月给1500元生活费不够用而遭网友痛批“公主病”。两件事看似无关,却像一面镜子照出了当代年轻人截然不同的生存图景——有人精打细算到极致,有人为一杯奶茶纠结半日。 这位自嘲“穷吊丝”的国企员工,就是在下洵哥,用最直白的方式展示了什么是极限生存。六包榨菜、一包面筋、几块面饼,加起来不到10元的开支,却撑起了一日三餐。他的朋友圈没有抱怨,反而带着调侃,仿佛在说:“看,我就这样也能活。”这种近乎苦行僧的消费方式,瞬间击中了无数打工人的软肋。 反观那名女大学生,她列出的账单里:每月8杯奶茶、400元水果零食、300元衣物……每一项都成了网友攻击的靶子。有人算了一笔账:若按她的标准,一线城市大学生月消费至少2500元起步。但问题在于,当“必需品”的边界被无限扩大,当奶茶变成社交刚需、水果要按盒马标准采购时,1500元确实显得捉襟见肘。 两种消费观的碰撞背后,是更深层的代际差异。老一辈人经历过物质匮乏年代,信奉“省一分是一分”;而Z世代在物质充盈中长大,更愿为情绪价值买单。就像有网友犀利指出:“父母可能觉得食堂5元的菜挺好,孩子却觉得20元的轻食才配发朋友圈。”这种认知鸿沟,远比数字更难调和。 但真正值得警惕的是,当“洵哥们”的生存哲学被捧上神坛时,我们是否在美化一种被迫的妥协?当年轻人连加根香肠都要犹豫时,所谓的“消费降级”早已不是选择题,而是生存命题。有经济学者指出:这种极端节俭的流行,本质上反映的是收入增长滞后于物价压力的现实困境。 而女大学生的眼泪同样值得深思。她或许不是故意挥霍,只是被困在同辈压力构筑的围城里。当室友人手一杯网红奶茶,当社团活动默认AA制聚餐,拒绝参与可能意味着被边缘化。年轻人的消费,从来不只是数字游戏,更是身份认同的无声宣言。 这场争论中最讽刺的莫过于,喊着“钱不够花”的大学生和“10元吃饱”的国企员工,其实都是同一套系统下的产物。当教育成本飙升、就业市场竞争激烈,年轻人要么选择压缩生存空间,要么陷入消费主义的焦虑循环。两种选择看似对立,实则同根同源。 洵哥对此事的看法却像一盆冷水泼在热议的沸点上。他深夜发朋友圈坦言:“一个在地方国企年薪十多万的打工穷吊丝,靠榨菜面饼填肚子,下一步光‘吃精神粮食’就饱了……”这话里带刺的自嘲,既戳破了“年薪过万=财务自由”的假象,也暗指当代人正在用精神胜利法掩盖物质生活的窘迫。 更值得玩味的是网友的双标反应。对女大学生,他们高喊“感恩父母”;对洵哥,却夸赞“会过日子”。这种评判背后,是否隐藏着对性别、年龄的刻板期待?为什么女性追求生活品质容易被骂“公主病”,男性极端节俭却被赞“务实”?答案或许就藏在那些未说出口的社会规训里。 从宏观数据看,全国大学生月均生活费在1200-2000元间浮动,而城镇职工月食品支出约800-1500元。两相比较,女大学生的账单并非离谱,洵哥的极端案例也非普遍。真正引发共鸣的,是年轻人对未来的集体焦虑——当攒钱速度追不上房价,当精致生活变成社交媒体上的表演,我们究竟该为什么而省钱?又为什么而花钱? 或许最终的答案不在账单数字里,而在如何重新定义“够用”的标准。无论是女大学生调整消费结构,还是洵哥选择低物欲生活,重要的是找到物质与精神的平衡点。毕竟,健康的社会不该只有“10元生存挑战”的悲壮,也不该充斥“不喝奶茶就被孤立”的焦虑。 消费观撕裂 年轻人消费现状 物质与精神平衡 洵哥的一日三餐 女大学生每月一千五不够花