#解码杨凌农科城创新实践# 【为中国碗装中国粮,看杨凌如何“智”造好种子】一粒种子,关系着中国人的饭碗安全。种子是农业的“芯片”,种业安全关乎粮食安全和乡村振兴大局。在杨凌秦丰种业股份有限公司,生物育种正以前所未有的速度推进。

“过去一个品种从培育到推广可能要十年,现在借助现代技术,周期能缩短到五年左右。”陕西省种业集团副经理黎哲介绍。公司投入超2000万元引进153套先进设备,对种子进行精准分析、筛选与改良。

强大的研发能力源于完善的创新体系。秦丰种业构建了“1+4+6+N”的研发架构,即1个种子科学研究院、4大共性技术平台、6个专业化育种基地、N个高水平研发团队协同攻关。截至目前,已成功培育并通过审定的农作物品种达80个,为保障种源自主可控提供了坚实基础。

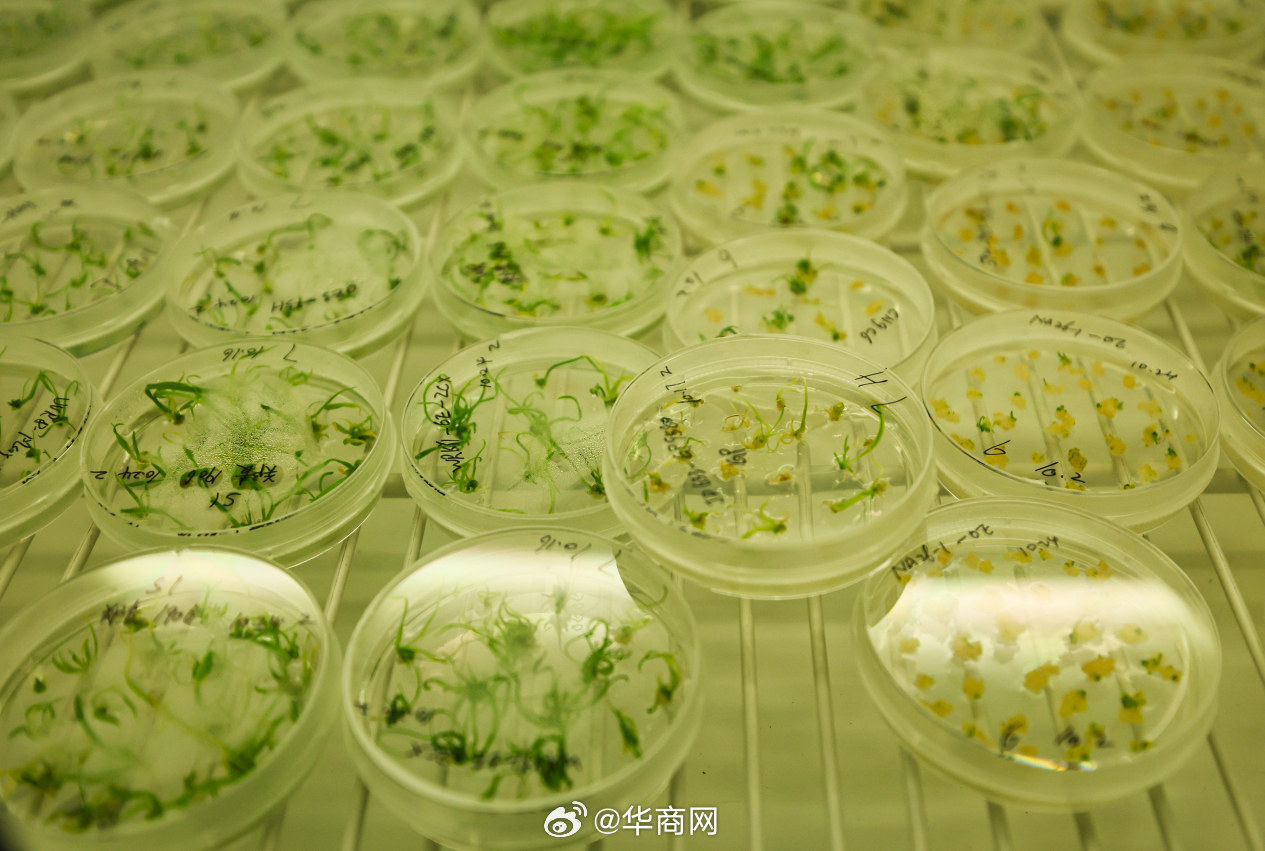

在作物抗逆与高效生产全国重点实验室(西北农林科技大学),科研人员正在破解作物生长的“基因密码”。这里的前身是2001年建立的陕西省农业分子生物学重点实验室,2022年重组为全国重点实验室。

“我主要负责的就是转基因相关工作,之前大家提到转基因还有点‘担心’,但其实随着科技发展,现在的转基因科研工作更加精准、更加可控,通过我们和其他科研方向的合作,能够为作物抗逆与高效生产提供更多技术支持与保障。”实验室正高级实验师黄雪玲介绍。

近十年来,实验室取得了系列创新性研究成果。征服了小麦遗传学的“珠穆朗玛峰”,完成普通小麦参考序列;系统揭示小麦重要病菌机制,率先发现条锈菌毒性变异途径;苹果高效生产理论和新品种取得重大突破,助推黄土高原苹果成就世界级产业。