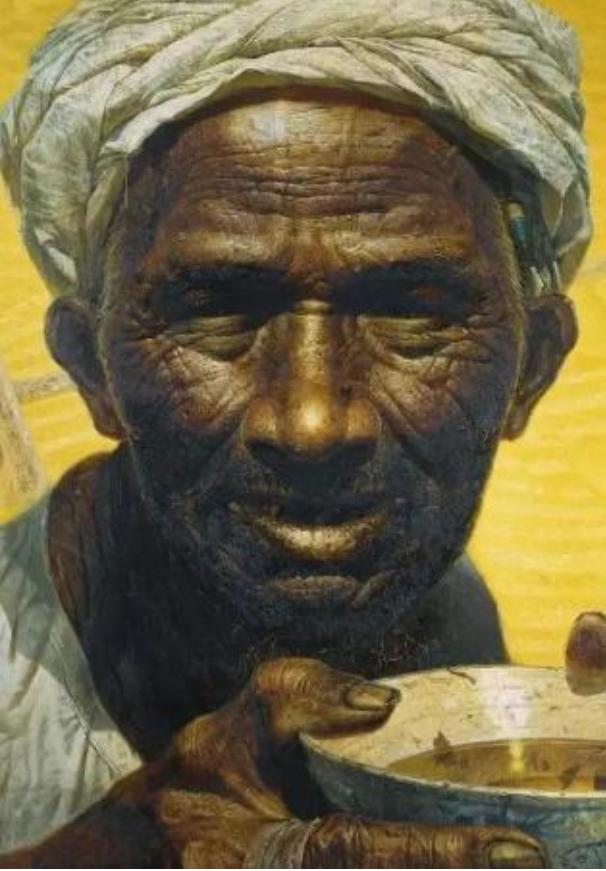

1980年,国家以450元的价格收购一名大三学生的画作,没曾想,不久之后,这幅画竟然成了中国美术馆的镇馆之宝。[给你小心心] 1975年除夕夜,重庆阴雨绵绵,罗中立在家附近的公厕边看到一位守粪的中年农民。 天黑了,合家团圆时刻,这个农民仍蜷缩在粪池旁看守肥料,神情麻木地叼着旱烟,这一幕刺痛了罗中立,他僵直的动态在雪水中,从早到晚都没离开。 五年后,准备青年美展的罗中立想起这个画面,决定为普通农民立像。 最初草稿叫《收粪农民》,后来改为表现收获的《粒粒皆辛苦》,再到手拿军用水壶的《生产队队长》。 最终,他融合在大巴山写生时认识的房东邓开选老人的形象,创作出端碗喝水的《我的父亲》,作品送审前,有人建议在老人耳朵上加支圆珠笔,表明是新社会有文化的农民。 罗中立悄悄添上,却引发巨大争议有人认为这是画蛇添足,也有人觉得这一笔点明了时代变迁。 作品高达2.16米,宽1.52米,和天安门城楼的领袖像尺寸相同,在1980年,用如此巨幅描绘普通农民是破天荒的。 罗中立采用美国画家克洛斯的照相写实主义手法,将老人脸上的皱纹、汗珠、老年斑甚至指甲缝里的污垢都刻画得纤毫毕现。 当评委们站在画前,被这张沟壑纵横的脸震撼得久久不语。 进京参展后,画家吴冠中提出:“‘我的’太小了,应代表父亲一代。”于是去掉“我的”,变成《父亲》。 这一改引发更大讨论:新中国成立后,农民被描绘成积极乐观的主人翁形象,而《父亲》却展现愁苦与沧桑。 观众用投票表达态度,展览期间,作品获得800多票,比第二名高出700票,一举夺金。 因为它首次用伟人像的规格刻画普通农民,在那个美术作品多表现“红、光、亮”“高、大、全”形象的时期,罗中立却直面苦难与真实。 他曾说:“农民是这个国家最大的主体,他们的命运实际上是这个民族和这个国家的命运。”这幅画让经历过苦难年代的观众看到自己父辈的影子,许多人站在画前泫然泪下。 罗中立的经历本身就有时代印记,1968年从四川美院附中毕业后,他被分到达县钢铁厂当钳工,一干十年,他给厂里画批判专栏、连环画,甚至巨幅主席像。 1977年恢复高考,他本想考国画专业,却因不招生改报油画,成为川美年龄最大的学生,这些生活积累,让他对普通人的理解远超学院派。 《父亲》被视为“乡土现实主义”的开篇之作,它诞生于改革开放初期,标志着艺术从政治宣传回归人性关怀,此后,艺术家们开始将目光投向真实的乡村,思考民族命运。 罗中立后来成为四川美院院长,但始终专注农民题材,每年回大巴山寻找灵感,他说:“乡土题材值得我用一生去创作。” 如今站在中国美术馆的《父亲》前,你依然能感受到那种灼人的真实感,那双粗糙的手端着的不仅是一只破碗,更是一个时代的重量。 看到罗中立和《父亲》的故事,真的让人感慨万千,网友的看法特别有意思。 “这才是真正的艺术,看得我鼻子发酸” “我爷爷就是这样的农民,手上全是裂口,一辈子没享过福,现在条件好了,可他已经不在了。” “450元在当时是巨款,但比起画的价值简直不值一提” “80年代普通工人月薪30多元,450元相当于一年工资,但今天这幅画要是上拍,估计能值几亿。” “有些东西根本不能用钱衡量,它承载的历史价值是无价的。” “当了十年钳工还能考上大学,靠画连环画赚稿费,这些经历让很多人感叹‘是金子总会发光’。” “现在让我熬夜画一百张连环画,我可能早就放弃了,那个年代的人韧劲真强。” “农村老人当时更可能夹烟袋,但加上圆珠笔确实给了人更多想象空间。” “好的艺术不一定要看不懂,像《父亲》这样,能让老百姓一眼就明白,心里还会咯噔一下的,才是真正的好作品。” “为什么四十年过去了,我们还在被这幅画感动?” “因为我们每个人生命里都有这样一个‘父亲’,他可能没什么文化,一辈子在土里刨食,用粗糙的手把我们托举到更好的生活里。” 如果让你选一件最能代表父辈精神的物品,你会选什么?为什么这件物品对你来说如此特别? 欢迎在评论区分享你的故事! 信息来源:人民资讯