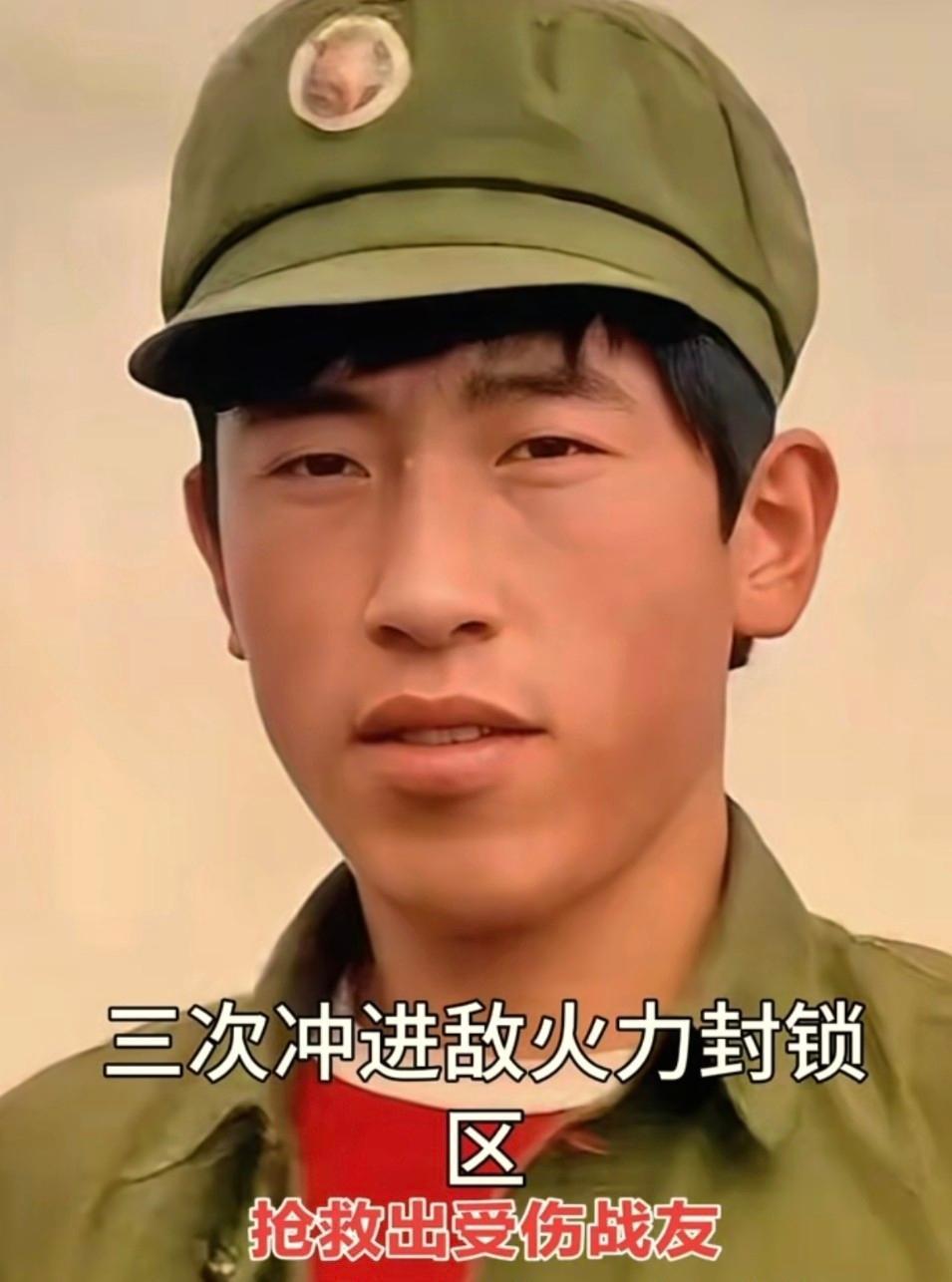

1988年3月15日,李厚亮在老山前线为救战友四次闯入死亡线,最终献出生命,这一天,他才20岁。 李厚亮,黑龙江七台河人,说起来也许没人觉得他的普通哪里有特别,但档案资料翻开一页,他18岁参军,分到了沈阳军区陆军第64军192师,最开始是重机枪兵。侦察四连里的人,后来大都用很长时间来想他那次冲。 侦察兵在老山边境驻守,训练是日常,紧张不意外。情报工作需要的不止是胆量,连眼神里都得透出狠劲儿。但战斗不是训练场,标准答案没用。 1988年的那一天其实起初很安静。任务很简单,就是配合分队出境后撤。可队伍一转弯就碰上了越军小股埋伏。避无可避,枪声突然密集起来。李厚亮带着两名战友自告奋勇去前沿救人,情况里套路都没有。 第一次冲线,子弹嗖嗖,李厚亮身手敏捷,把第一位受伤战友拽出来。第二次过去,扛着人往后拖,整个人压在草里仍没叫出声。 第三次,情况又变,火力点移动,他一点没管那些炮弹爆炸,抓住昏迷的侦察兵又跑出来。还有机会停下来多想么? 第四次闯进去,砰的一声,李厚亮倒下。头部中弹,同伴再没喊他回去。二十岁的头,带着极限的疲惫和最后一丝清醒。 事后部队追记了一等功。有人说他傻,没必要来回四次。可有些“傻”总要有人扛,才会有人能回来。老山前线,很多年轻士兵做出了很难解释的选择。死亡线不是理论,是一条需要人跨过的线。 还是有战友眼眶红,有人觉得这样的拼命不值。当时李厚亮不会想太多,反正枪响了就人不能丢下。 各地烈士陵园记录了相似的名字,不全相同,但队伍总要有人带头。感叹那么多年轻人,做了没人盼的决定,这是实事。 这场战斗早就写进了史料,很大一块地方没人再提前线的泥泞和枪声。但李厚亮的名字还挂在侦察连橱窗里,照片有点旧了,故事却还没完。 奔赴过死亡线的人,有人留下来,有人没回来。故事说到一半,剩下的,是不是还有人在反复琢磨——到底值得不值得? 只有走过那条死亡线的兄弟,才晓得他到底在想什么。