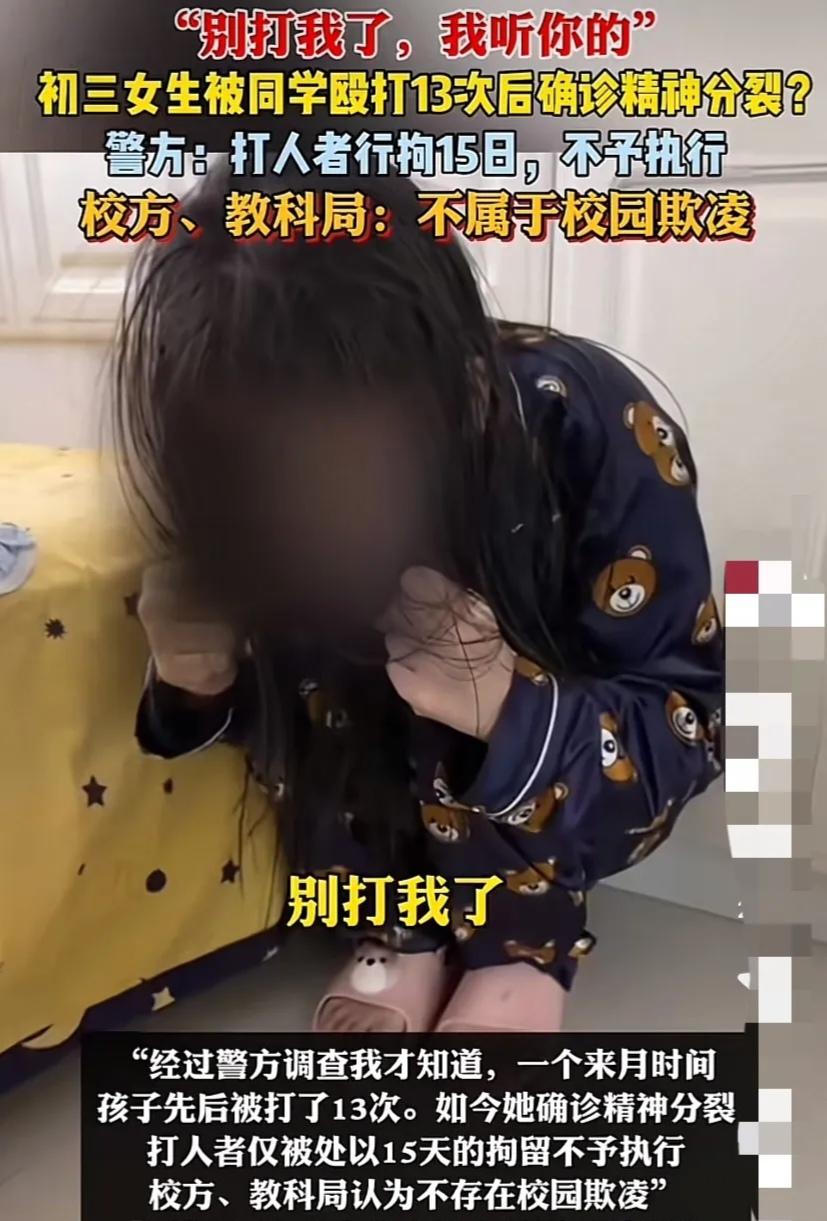

内蒙古初三女生小郝临近中考时精神异常,后被确诊为未分化型精神分裂症。家人追查发现,小郝1个月内被同学高某殴打13次,还被逼给钱。警方虽对高某作出15日拘留的顶格处罚,却因其一15岁未执行。更令人费解的是,学校以“两人是好朋友”为由否认校园欺凌,副校长曾目睹打人却未制止。本文结合法律条文解析事件焦点,梳理各方争议,探讨校园欺凌的认定与责任问题。 一、好好的孩子变呆滞,竟是13次殴打埋下的祸根 2025年临近中考,一向乖巧的小郝突然像变了个人:表情呆滞、吃不下饭,白天躲着不去学校,晚上整夜失眠。妈妈王女士追问原因,孩子闭口不谈;向老师反映,也没得到任何答案 。 真正的突破口藏在钱的问题上。6月19日,小郝突然向小姨要600元,理由说得支支吾吾。小姨一细想,不到20天里,小郝已经断断续续要了十多次钱,每次几十块,这根本不正常。6月20日,小姨赶到学校一打听,从其他同学嘴里炸出了真相:小郝长期被同班女生高某欺负,早就被打怕了! 在小姨的反复追问下,小郝终于哭着说出实情:高某不仅经常打她,还逼她给钱,不给就动手。王女士当晚就联系班主任,第二天带着家人去学校查监控,可老师推给校领导,无奈之下他们只能报警。 民警协调后,学校才调出6月20日的监控:高某因考试没考好心情不好,小郝上前想安慰,还没开口就挨了两耳光。王女士要求看更多监控,学校却以“涉及隐私”拒绝。直到他们再次报案,警方立案后才看到完整监控——5月7日到6月20日,高某共打了小郝13次,扇耳光、拳打脚踢、掐脖子,小郝一次都没还手。更让人寒心的是,有一次殴打发生时,副校长从旁边路过,竟视而不见。 不久后,小郝被医院确诊为未分化型精神分裂症,医生分析可能与过度惊吓有关。而高某家长提出5万元和解,因怀疑孩子被打次数远不止13次,王女士愤怒拒绝。 二、法律怎么说?“未成年”不是免责金牌,学校更不能甩锅 1. 打人者免拘留不代表没责任 警方认定高某殴打事实后,依据《治安管理处罚法》第43条,对其作出行政拘留15日、罚款1000元的顶格处罚。但因高某15岁,符合《治安管理处罚法》第21条“已满十四周岁不满十六周岁,不执行行政拘留”的规定,最终没实际拘留。 这并不意味着高某可以“全身而退”。首先,罚款1000元仍需执行;其次,这个处罚记录会记入档案,未来考学、当兵政审都可能受影响,有案例显示未成年人行政拘留不执行的情况,会导致当兵政审被淘汰。更重要的是,2025年修订的相关规定明确,这种情况要启动矫治教育,包括法制教育、心理辅导和行为矫正,实现“免罚不免责”。 2. 学校说“是好朋友”,法律可不认 涉事学校声称“小郝和高某是好朋友,冲突后很快和好,不构成欺凌”,这显然站不住脚。根据《未成年人学校保护规定》第21条,殴打、推撞等侵犯他人身体的行为,只要是优势一方蓄意实施并造成伤害,就可能构成欺凌 。 高某多次主动动手,小郝始终未还手,明显处于弱势;要钱、殴打持续发生,已造成小郝精神损害,完全符合欺凌的特征。更关键的是,学校在处理上存在明显失职:副校长目睹打人不制止,家长要求看监控遭拒,认定欺凌时也没通知小郝父母参与,这已经违反了《未成年人保护法》第39条的程序要求 。 3. 精神分裂的责任该谁担? 医生认为小郝的精神问题可能与过度惊吓有关,这在法律上并非没有追责依据。2017年就有类似案例:学生被舍友长期殴打后确诊精神分裂,司法鉴定认定两者有直接因果关系,最终法院判决打人者监护人承担70%责任,学校承担30%责任 。 虽然精神分裂的病因复杂,但结合高某殴打行为的持续性、暴力程度,以及小郝精神异常与被打时间的关联性,王女士完全可以通过司法鉴定明确因果关系,向高某监护人索赔医疗费、护理费、精神损失费等,同时追究学校的管理责任。 三、网友吵翻了:“好朋友”的说法太荒谬,处罚该再严点! 事件曝光后,网友的愤怒几乎一边倒,核心争议集中在三点: - 质疑学校甩锅:“好朋友会1个月打13次?会逼对方给钱?副校长看见都不管,还好意思说不是欺凌?”“用‘隐私’挡监控,到底在藏什么?” - 不满处罚力度:“15天拘留不执行,罚款1000元对家长来说不算事,这根本打不疼欺凌者!”“现在都有矫治教育了,必须让打人者真的认错悔改,不然迟早再犯。” - 心疼受害者:“孩子中考没了,一辈子可能都毁了,5万块就想打发?必须追究到底!”“精神分裂的治疗是长期的,这笔账怎么算都不止5万。” 有人说“未成年人犯错要宽容”,但宽容不等于纵容;也有人说“学校也有难处”,但再难也不能难住对孩子的保护。你觉得这事儿算校园欺凌吗?对打人者的处理够不够?学校该承担多大责任?欢迎在评论区聊聊你的看法。