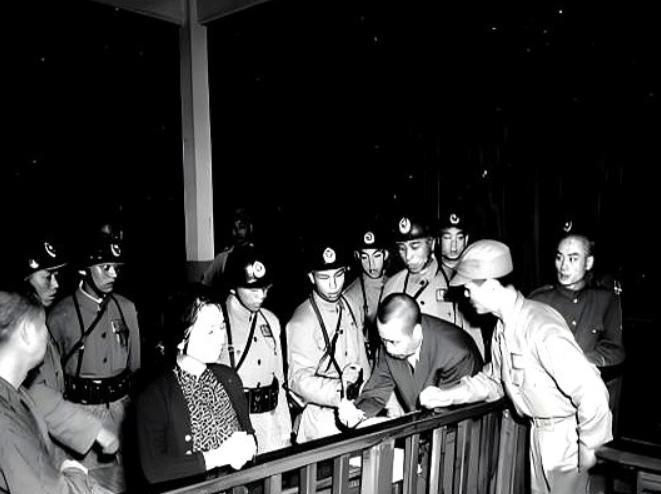

吴石将军牺牲后第八天,六十七岁上将以“通敌叛国罪”被枪杀。 吴石被枪决之后第八天,陈仪的名字跟上,穿西装,扣上纽扣,边上人说那套衣服是汤恩伯送的,场面没什么铺陈,动作节制,过程简短。 陈仪早些年是在陆军大学读书的,跟蒋介石有三十年旧识,这层关系曾经让外界觉得他稳,他在上海的那些传言却一直绕着圈跑,策反汤恩伯,谋起义,保密局的人从信件里拆出字句,毛森那条线接到供词,说有高层要起事,线索一根根拉到他名下。 是否动过手,档案里说不出一句完全肯定的结论,外界传闻一层盖一层,案头堆起的纸越来越多,定论却不靠证据的重量膨胀,它靠气氛和判断。 他留的“毋再”,是一张鞋底夹着的纸片,字不多,解释开去有两条路,有人读作不再杀人,有人读作不再怀疑,这句话谁写的,最贴近的人也难说清。 当局的判断不再依赖那张纸,听不听那句“毋再”,程序已经在向前。 把这两案串起来的引线,许多人指向一个人,蔡孝乾,台湾工委书记,潜伏多年,被捕时间很短,口供铺得很开,名单一条条被写出,朱枫、吴石、聂曦、陈宝仓跟着落网,节奏变快,节奏之外是关系图被重新描一遍。 军校体系的干部,多数互认彼此的履历与脉络,黄埔、军统、同学、同袍、战地搭档,这些词就是一张网,陈仪、吴石、汤恩伯都在网上,就在蔡孝乾开口的那段时间,网的韧性像被拉断了一根主绳,架在上面的信任从此不再稳。 职位再高,关系再密,原来靠的是彼此背后的那段历史,突然有一天发现一句话能翻掉三十年的安全感,警惕便开始自我加码。 这个时候,吴石的处理,指向的不是背叛的惩戒,而是消除对“曾经信过去向”的不安,陈仪的处理,也不在既成事实,更多落在可能性,落在未来会不会发生某件事的预判。 看似是处置个体,实则是重置秩序,秩序的基石从信任切换到控制,谁掌握可控变量,谁心里才有把握。 再把视线落回土地,六张犁那块地,很多年没人去,草越长越密,2013年挖出锈蚀的弹壳,壳上刻着“50-06-10”,对照日历,这天正是吴石行刑的日期,土壤把时间记住,弹壳把数字记住。 朱枫的铜扣也被找到,扣面有撬动的痕,档案里有她吞金饰的记录,四块,小物件,被人看见,被强行取出,这些片段散在不同口述里,组合起来像一条粗线,不平整,但能摸到方向。 陈仪的鞋子被野狗刨出,鞋底的纸条留着“毋再”两个字,字迹被土壤磨损,来源没有定论,像是留给后来人一个问号,问号不求答案,它只让这个故事不被合上。 再回身看那一年,1950年的夏季,部队和机关移驻台湾不过半年,败势已定这个判断压在所有决策上,会议间隙有人频繁看海峡方向,地图上有箭头画回大陆,谈话里“回去”的词被提起的次数增多。 将领、文官、情报员,心里算的不是同一道题,有人想的是哪一天回归,有人想的是怎么稳住眼前,有人想的是谁会在关键节点改变立场,吴石在传递信息这一端加上对平民的提醒,陈仪在摇摆与忠诚之间被反复对照,他们都变成未来变量的代表。 处置落地,人的去留给出了清晰答案,秩序在这一刻被安放到可控的方向里。 讲这段往事,不是为了放大情绪,是为了把那个年代的决定如何形成讲明白,吴石与陈仪,一个把希望压在民生受损最小的路径上,一个在信任的门槛外徘徊,最后都被放进同一套程序。 白色恐怖这个词写在历史课本上,它指向的不只是对手的清除,它还涉及心中的尺度如何被收紧,尺度一收紧,话语的长度就变短,动作的空间也变窄。 六张犁的草地下埋着一段社会记忆,香山的松旁边站着后人的追思,这些地点像书脊,把散页的故事一页一页装订起来。