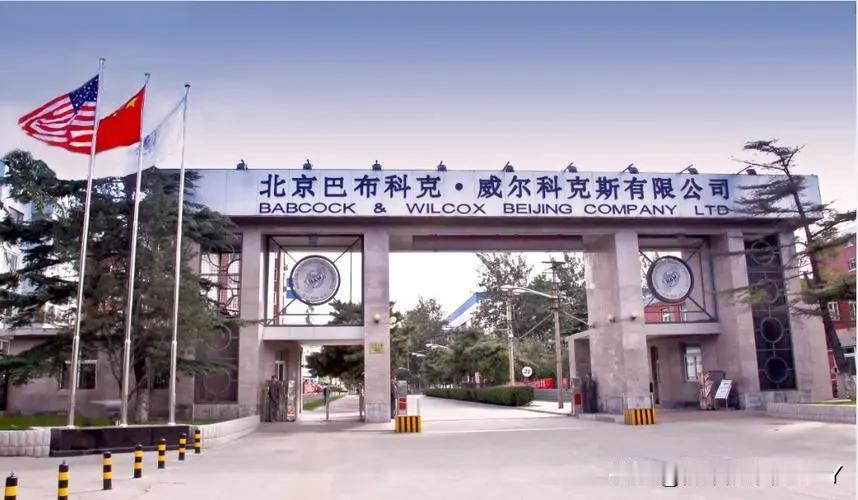

美蒸汽弹射器公司成中企,五角大楼这回麻烦了:航母数量将崩盘! 特朗普在“华盛顿”号航母上的一句“蒸汽弹射器更好”,戳破了美国海军的致命窘境。这位美国总统或许都没料到,当他极力推崇传统蒸汽弹射技术时,美国早已失去了大规模生产这种关键装备的能力。 曾经垄断全球蒸汽弹射器制造的巴布科克·威尔科克斯公司(BW)军工部门,早已宣告破产,而如今手握这项核心产能的,竟是一家中方guo有企业。 五角大楼的焦虑绝非空穴来风,作为航母战斗力的核心保障,弹射器直接决定了舰载机的出动效率,堪称“航母之眼”。 美国海军曾凭借蒸汽弹射技术称霸海洋数十年,尼米兹级航母搭载的C-13-2蒸汽弹射器,平均无故障弹射次数可达1300次,是福特级电磁弹射系统的三倍之多。 但傲慢与短视,让美国亲手断送了自己的技术优势。长达二十年的时间里,美国海军没有给BW公司下达任何新的蒸汽弹射器订单,一门心思押注电磁弹射技术,认为能实现“代际跨越”。 没有持续的订单支撑,BW公司的生产线如同无源之水、无本之木。熟练工人被迫流失,核心技术难以传承,配套供应链逐渐瓦解,曾经的行业巨头最终在市场寒冬中轰然倒塌。 这一破产,不仅意味着美国失去了蒸汽弹射器的自主生产能力,更标志着西方世界彻底断了这类复杂蒸汽系统的量产后路。如今西方国家中,没有任何一家企业能立刻接手这项精密制造任务。 更讽刺的是,美国寄予厚望的电磁弹射技术,如今成了“烫手山芋”。首艘搭载电磁弹射系统的福特号航母,自2017年服役以来堪称“史上最贵浮动驳船”,130亿美元的造价却换来了频发的故障。 早期平均每455次弹射就发生一次严重故障,远超海军要求的4000次无故障标准;先进拦阻装置更离谱,每拦阻20架飞机就出问题,与16500架次的设计目标相差8000倍。 2022年6月的双航母联合演练中,福特号因电子功率控制系统故障,整整5天无法弹射任何飞机,沦为国际笑柄。即便近年可靠性有所提升,弹射系统无故障间隔仅达600次,拦阻系统为450个循环,距离实战要求仍相去甚远。 一边是蒸汽弹射器“造不了”,一边是电磁弹射器“不可靠”,五角大楼陷入了前所未有的两难境地。2025年10月,特朗普宣布全面放弃电磁弹射,力挺蒸汽弹射回归,但美军工企业直接发出警示:此举或导致美国再难造出航母。 福特级后续舰艇如肯尼迪号的建造已陷入延误,若要改回蒸汽弹射,需对舰体结构、动力系统进行大幅改造,不仅成本高昂,更要耗费数年时间,几乎不切实际。这种“进退维谷”的局面,正是美国军工产业链断层危机的集中爆发。 巴布科克·威尔科克斯有限公司,这家与美国BW公司有着历史渊源的企业,在2018年3月完成股权回购,正式转为guo有企业,并于2020年将生产基地从石景山迁至曹妃甸,完成了产能升级与战略布局。 如今,我们不仅掌握了成熟的蒸汽弹射器制造技术,更在相关配套产业上形成了完整生态,从核心部件生产到整体系统集成,都具备了自主可控的能力。谁能想到,曾经被美国垄断的关键技术,如今成了中国手中的“王牌”。 美国想要重建蒸汽弹射器产能,难度堪比登天。军工制造讲究“十年磨一剑”,蒸汽弹射器涉及机械、材料、液压等多个高精尖领域,需要长期的技术沉淀与经验积累。 我国企业如今的实力,是数十年持续投入、不断迭代的结果,而美国已经错失了最佳的追赶时机。更现实的是,即便美国愿意放下身段寻求合作,核心技术与产能都掌握在中我们手中,是否提供、以何种条件提供,都将由我们说了算。 这场弹射器领域的“攻防转换”,背后是两国产业战略的巨大差异。美国追求“跨越式发展”,却忽视了基础产业的稳固,盲目押注新技术导致顾此失彼。我们则坚持“稳扎稳打”,在关键领域持续深耕,既守住了传统技术的优势,又为新技术突破奠定了坚实基础。 美国军工产业链的危机,早已不是单一领域的问题,而是长期产业空心化、短视化发展的必然结果。当核心制造能力不断流失,再强大的军事霸权也终将失去支撑。航母数量崩盘的担忧,正在美国海军内部蔓延。 没有可靠的弹射器,新航母建造只能停滞,老旧航母的弹射器维护也将面临无米之炊的困境。曾经不可一世的美国航母编队,或许将逐渐失去往日的威慑力。这给世界敲响了警钟:一个国家的工业实力,才是军事霸权的根基,忽视基础制造、放弃技术传承,终将付出惨痛代价。 历史的天平,从来不会偏向傲慢与短视者。美国弹射器的断供危机,是其产业战略失误的直接体现。美国想要挽回颓势,光靠喊口号、换政策远远不够,唯有重新重视工业基础、补齐产业链短板,才有可能在竞争中站稳脚跟。否则,曾经的航母霸权,终将在核心技术的缺失中慢慢落幕。