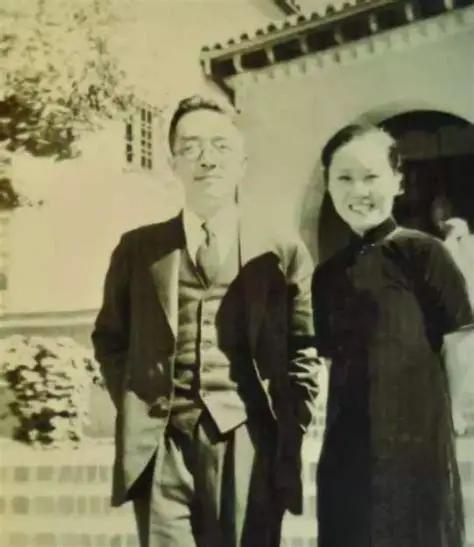

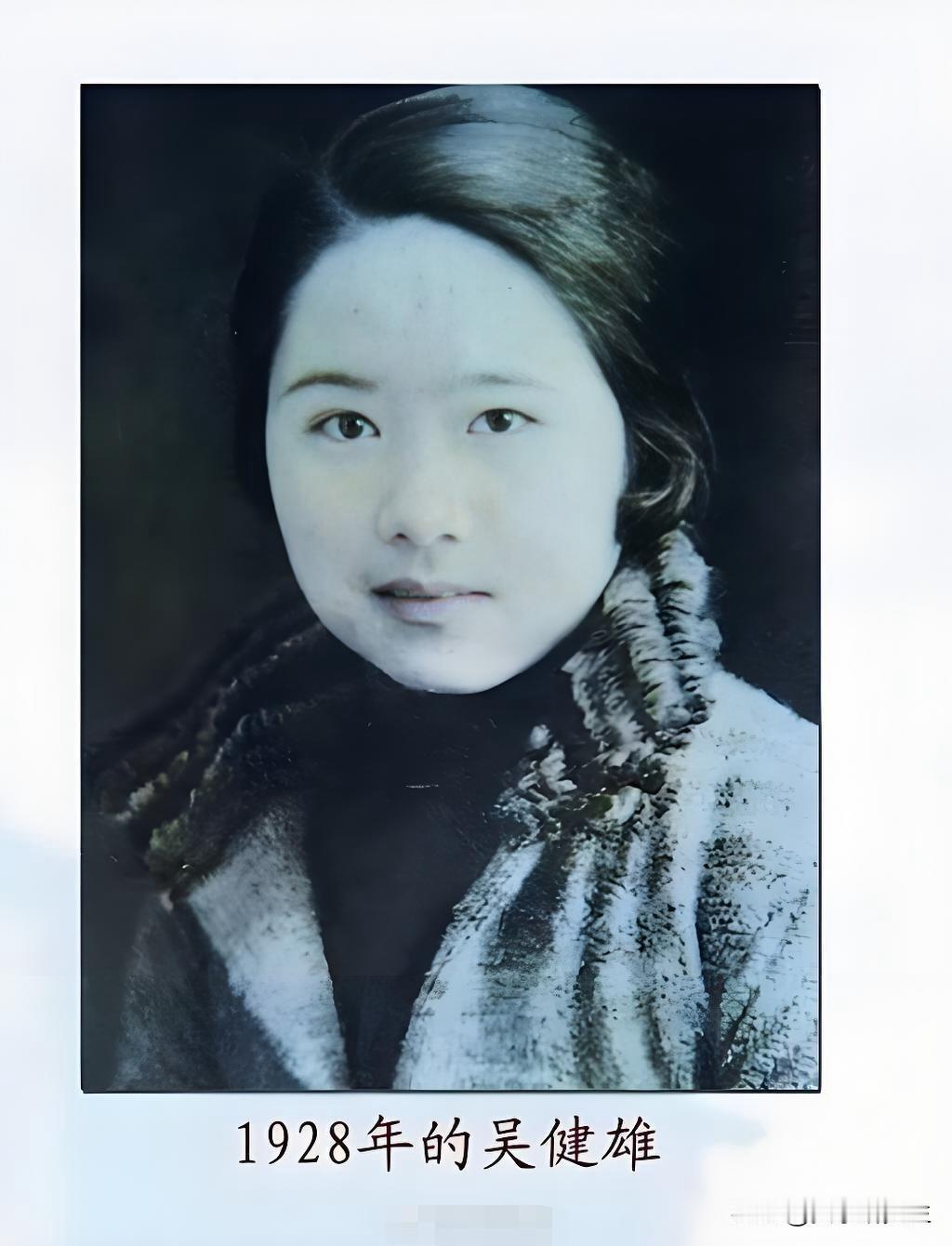

胡适和学生吴健雄在年轻时的合影,非常的青春靓丽。1929年,17岁的吴健雄考入上海的中国公学,胡适时任该校校长并教授“文史学入门”课程。一次考试中,胡适为她的答卷打了满分,并公开称赞其“是我见过最出色的学生之一” 1929年的上海,春天的阳光洒在中国公学的校园里,一张胡适与吴健雄的合影,被许多人视作一代学人精神的缩影。照片上,年轻的吴健雄神情明亮,胡适身着长衫,目光温和。谁也没想到,这张青春合影,记录下的是两位时代人物在学术与思想交汇点上的短暂交集。那一年,吴健雄17岁,刚刚从苏州女子师范毕业,怀揣对科学的好奇与对新思想的向往,考入中国公学;胡适是校长,也是她的老师。 那时的中国公学,号称“自由思想的试验田”。胡适倡导“思想独立,学术自由”,亲自开设“文史学入门”课程。他上课从不照本宣科,讲学像聊天,从孔孟到西方哲学,从《红楼梦》到莎士比亚,都能串联成一气。吴健雄第一次听课,就被震住。那种思维的张力,让她觉得自己眼前开了另一扇窗。课堂上,胡适常说:“世界上的问题,不是非黑即白。”这句话后来被吴健雄写进日记,成为她一生做科研时反复提醒自己的信条。 胡适注意吴健雄是在一次考试。题目是关于清代思想流变的论述,吴健雄只用了两小时写完答卷,逻辑清晰,史例准确。胡适改卷时在旁人注视下停笔良久,在卷首写下“满分”两个字,并在讲评时公开称赞:“是我教学生涯中最出色的学生之一。”这场考试,让吴健雄在中国公学一举成名。女生在男生堆里拿满分,在当时的社会风气里几乎是新闻。有人私下议论“校长偏心”,胡适听到后笑说:“偏心有理,才华值得。”这段插曲后来被吴健雄提到,说那天的掌声是她人生中第一次觉得“做女人也可以被尊重”。 彼时的吴健雄,其实主修数理,辅修文史。理科成绩极好,却偏爱读书。胡适发现她课余常跑去图书馆看《西洋史纲》和《科学史》,便建议她“不要只读实验,也要懂人文”。这种跨学科的启发,成为吴健雄后来科学道路上的重要基石。她后来常说,胡适教会的不只是知识,更是一种看世界的方法。 1930年代的中国,科学与思想都在重建。胡适在北平忙于教育改革,吴健雄则在中央大学物理系继续求学。两人虽分隔两地,却保持着通信。胡适在信中鼓励她赴美深造,提到:“学问贵在求真,性别从来不是障碍。”这封信如今收藏在美国哥伦比亚大学图书馆,被视作中国近代女性教育史上的珍贵文字。吴健雄在留学申请表上写下“受胡适先生启发,立志研究自然科学”,简短八个字,连接了她的未来。 1936年,吴健雄踏上赴美的轮船,带着母亲缝的旗袍和胡适赠的书——那本《尝试集》。那时她并不知道,这一别就是二十年。抗战爆发,胡适出任驻美大使,在海外奔走呼号;吴健雄在加州大学伯克利分校潜心研究核物理,日夜在实验室与数据为伴。师生二人都在异国土地上,为不同的理想努力,却又在某种精神上彼此呼应。胡适在日记中写道:“得知吴健雄在科学界崭露头角,甚慰。”那一年是1942年。 吴健雄后来成了国际知名物理学家,被称为“东方居里夫人”,她领导的“β衰变实验”改变了人类对物理定律的理解。可她始终记得胡适的那堂课、那句“思想独立”。一次演讲中,她说:“胡先生让我明白,科学不是追随,而是思考。”那时她已是普林斯顿教授,身着白大褂,语气依旧平静。 胡适与吴健雄的关系,并非外界传言中的暧昧,而是一种深层的知遇。那个时代的知识分子之间,更多的是思想的互相点燃。胡适欣赏她的敏锐与勤奋,吴健雄尊敬他的开放与包容。两人站在各自的山峰上,彼此望见,心中明白,那是同一种追求真理的火焰。1958年,吴健雄回国访问,未能再见胡适——胡适已于1952年辞世。她特意去台北拜访胡适的故居,在书桌前停留良久。有人问她感受,她只说:“他让我看清,科学与思想的距离,其实很近。” 这段跨越文理的师生缘,后来常被媒体提起。有人说胡适“慧眼识英才”,有人说吴健雄“以理报师恩”。事实或许更简单:那是一个思想觉醒的年代,一位女学生从课堂走向世界,一位老师用一支笔点亮她的方向。照片中的两人,一个站得稳重,一个笑得明亮,岁月定格在1929年春天,却照进了此后半个世纪的中国知识史。