#考古专家竟成盗墓头目#【#文物保卫战遭遇灯下黑#】一面是汉石像研究专家、非遗传承人,一面是盗墓团伙首要人物。白天与考古队一起参与保护性发掘研究,入夜后使用炸药盗掘古墓。当双重身份重合的那一刻,让参与办案的考古专家们都难以置信。

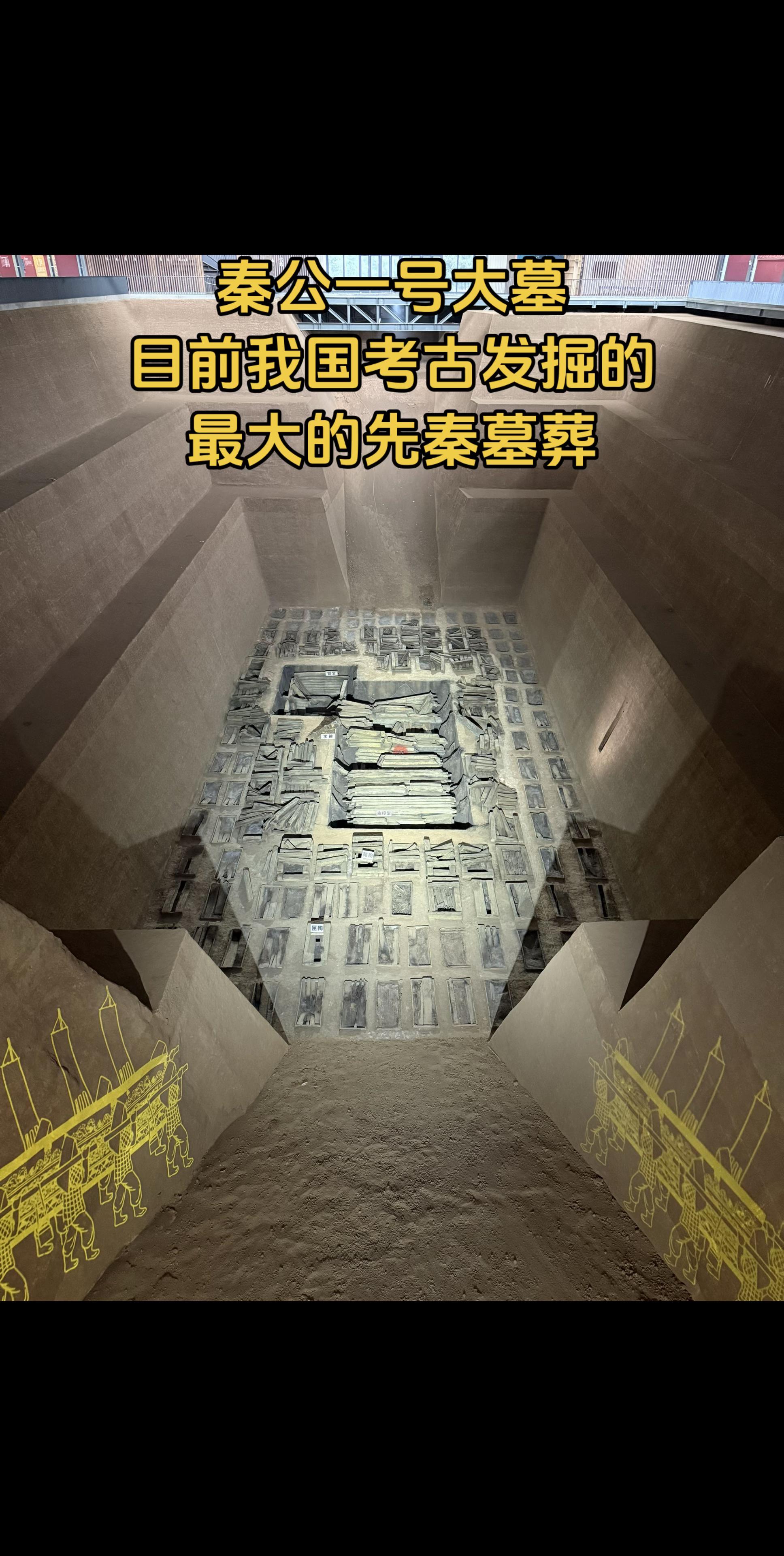

这不是电影《古墓丽影》或《国家宝藏》的剧情,而是真实发生的案例。近日,江苏徐州汉墓盗掘系列案告破,追缴文物达4000余件,超过沛县博物馆馆藏总和。其中,多件画像石被定为国家一级文物,从距今7300年北辛文化到民国时期的陶器、玉器、瓷器等,各种文物种类不一而足。更令人震惊的是,案件背后的“大佬”竟是多名资深考古专家。

本是文物保护专业人士,却利用其专业知识和技术,成为盗掘文物的组织者和参与者,如此“靠墓吃墓”让人瞠目、令人不齿。当考古专家变身“摸金校尉”,专业人士成了盗掘文物的“核心力量”,既是对自身职业的背叛,也冲击着公众对考古行业的信任。

考古专家利用专业知识,系统性地实施盗窃,危害远超普通盗墓贼。他们精通文物价值判定,了解考古工作流程,熟悉执法监管盲区,犯罪行为更具隐蔽性和持久性,暴露出“灯下黑”的监管困境及文物保护体系的漏洞和短板。

“内行”作案破坏性更大。他们不仅精准锁定高价值文物,还使用专业手段规避监测,盗墓行为更加“专业化”“精准化”。案件中,他们为盗取汉画像石不惜暴力拆解,使用炸药破坏具有重要研究意义的汉代王陵,造成不可逆的损失。

专业壁垒成为监管障碍。办案人员坦言,“减地浅浮雕”“窃曲纹”等专业术语让民警一头雾水,文物鉴定、年代判定等专业知识成为执法办案的技术壁垒。这种知识鸿沟使得专业犯罪难以被及时发现和查处。

文物市场管理存在盲区。涉案文物在市场上畅通无阻,甚至流向一些正规文博机构,暴露出文物市场监管的缺失。案件中,一件青铜器在半年内被倒手五次,显示出非法文物交易网络的猖獗。一名主犯在被抓前,刚伙同他人成立了文物勘探公司。

当“学术光环”成为掩盖贪婪的外衣,文物守护者变身偷盗者、破坏者,如此知法犯法,必须严惩到底、绝不姑息。

尽管这只是考古群体中的个例,但也警示文物保护既要防外贼,也要治“内鬼”。一方面,加强对文博从业人员的管理监督,建立重大事项报告、利益冲突回避等制度;另一方面,加大对文物犯罪的惩处力度,特别是对内部人员作案要从严惩处,杜绝披着考古外衣从事非法勾当的“灯下黑”。建立文物犯罪“黑名单”制度,实施行业禁入。

运用现代科技手段,如利用区块链技术建立文物溯源系统,运用无人机、遥感技术加强野外遗址巡查,通过大数据分析监控文物交易市场。沛县检察院成立的“御金汉卫”专业办案团队提供了有益实践,这种专业化打击模式值得推广。

保护文物功在当代、利在千秋。希望以这起案件为契机,补上监管漏洞、加大惩戒力度,让“摸金校尉”们无所遁形。考古从业人员更须心怀敬畏、珍惜使命,莫在利益诱惑面前失足成为历史的罪人。(安徽时评)