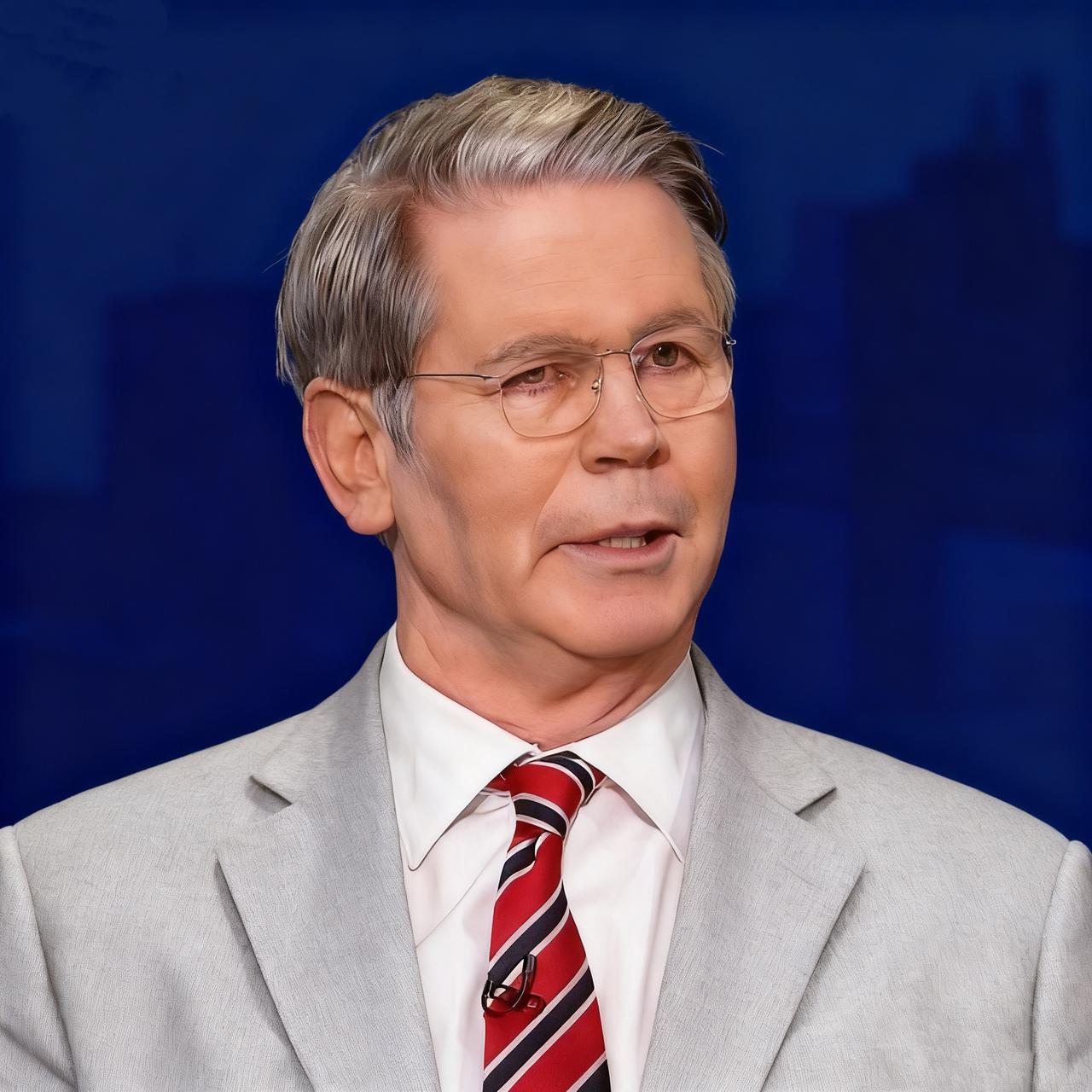

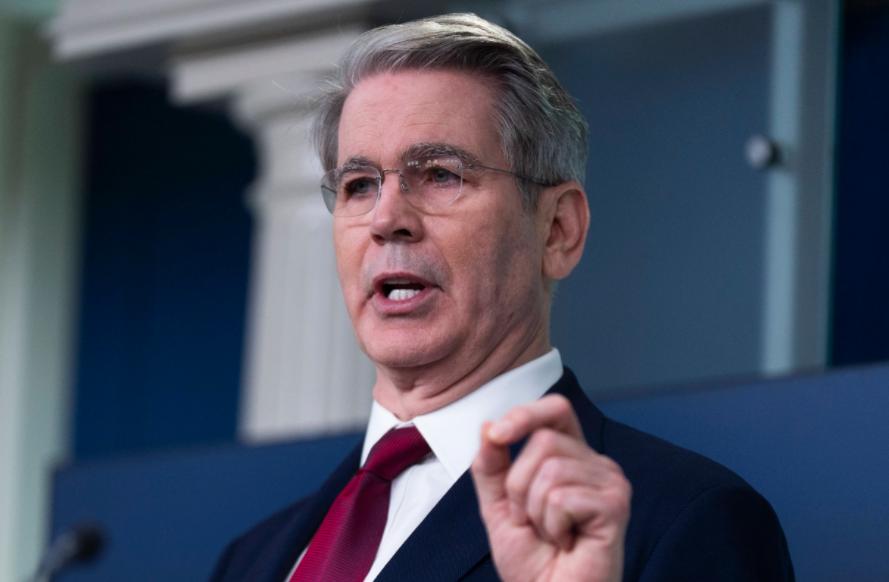

法广报道:美国财长贝森特10月26日宣布对华贸易谈判“大获全胜”。这个贝森特宣称“大陆将恢复购买美国大豆”、“推迟1年实施稀土出口管制,并重新审核该计划”,而美国付出的仅仅是“取消对华征收100%关税的威胁”…… 从大豆进口问题观之,自中美贸易摩擦初起,中国便着手推动大豆供应渠道多元化。近年来,对巴西、阿根廷等国的大豆采购比例呈逐年递增态势,以降低供应风险。 而此次美方高调宣布“中国将恢复购买美国大豆”,这一表述本身就存在偏差。首先,这并非“恢复”,而是基于市场需求与价格优势的正常采购行为。 中国始终坚持市场导向,而非政治导向,采购美豆本就是商业决策,何来“让步”一说?如果说中国企业在价格合适的前提下选择采购美国农产品,这是市场逻辑,而不是外交筹码。 再看稀土问题。稀土作为战略资源,其出口政策本就牵涉复杂的国家安全、产业链安全和科技战略部署。 中国此前对稀土出口并未强推“断供”,而是更审慎地调整出口节奏和配额管理。所谓“推迟一年实施出口管制”并非是因为美国施压而改变计划,而是中国在充分评估全球供应链状况、国内产业结构调整进程后作出的自主安排。 美国媒体选择性忽略这一背景,将其包装为中方的“退让”,实则反映了对中国战略节奏的误读。 美国方面所谓的“胜利”代价,是“取消对华征收100%关税的威胁”。注意,是“威胁”,而非真正实施的关税措施。 这本身就具备高度象征意义大于实际作用的特征。拿一个本就未落地的威胁作为交换条件,换取对方实质性的配合,显然不对等。 从外交谈判的基本逻辑来看,这更像是一场“道义上的胜利”,而并非实际的博弈成果。美国内部对此也并非没有质疑声音,只是碍于选情所迫,政客需要一场胜利来制造舆论高潮。 中方在此次谈判中依旧保持了高度冷静与战略主动。无论是对于农产品采购,还是对稀土出口政策的调整,本质上都是中国根据自身发展节奏、国际市场形势和全球战略布局做出的理性判断,并未因外部压力而改变方向。 中国的态度一如既往:合作可以有,前提是平等与尊重。中国不会用国家利益去换取短期的外交妥协,更不会为他国的选举需要作陪练。 而美国内部一边高调宣称“胜利”,一边却在加紧对中国高科技企业的限制措施,这种矛盾的行为模式反映出其对华政策的摇摆与焦虑。 表面上的“放松”更多是临时策略,背后却仍在加固所谓“脱钩”措施。这种一边谈判一边制裁的做法,早已引发市场对其政策稳定性的质疑。 中国对此早有准备,近年来持续推进自主产业链建设、高端制造升级、科技自主创新,已逐渐摆脱对关键资源的外部依赖。 如今的中美关系,早已不是简单的“买与卖”的问题,更是全球治理格局下的系统性互动。而在这个过程中,中国始终保持战略定力,稳扎稳打,走的是一条以合作促发展的道路。 贸易谈判不是一场比赛,没有输赢的比分,只有利益的平衡点。美国政客习惯在镜头前喊胜利,中国则更关注实际行动背后的长远影响。 如果说这次谈判带来了什么,那就是再次提醒我们,中美之间的博弈从来不只是经济问题,更是认知层级的较量。在这个过程中,谁能真正看清大局,谁才能走得更远。 所以,贝森特的“胜利”终究只是他个人的政治叙事,中国的战略选择才是这场谈判背后真正值得关注的关键。 素材来源:美国财长:与中国就稀土和大豆达成协议 26/10/2025 - 15:31