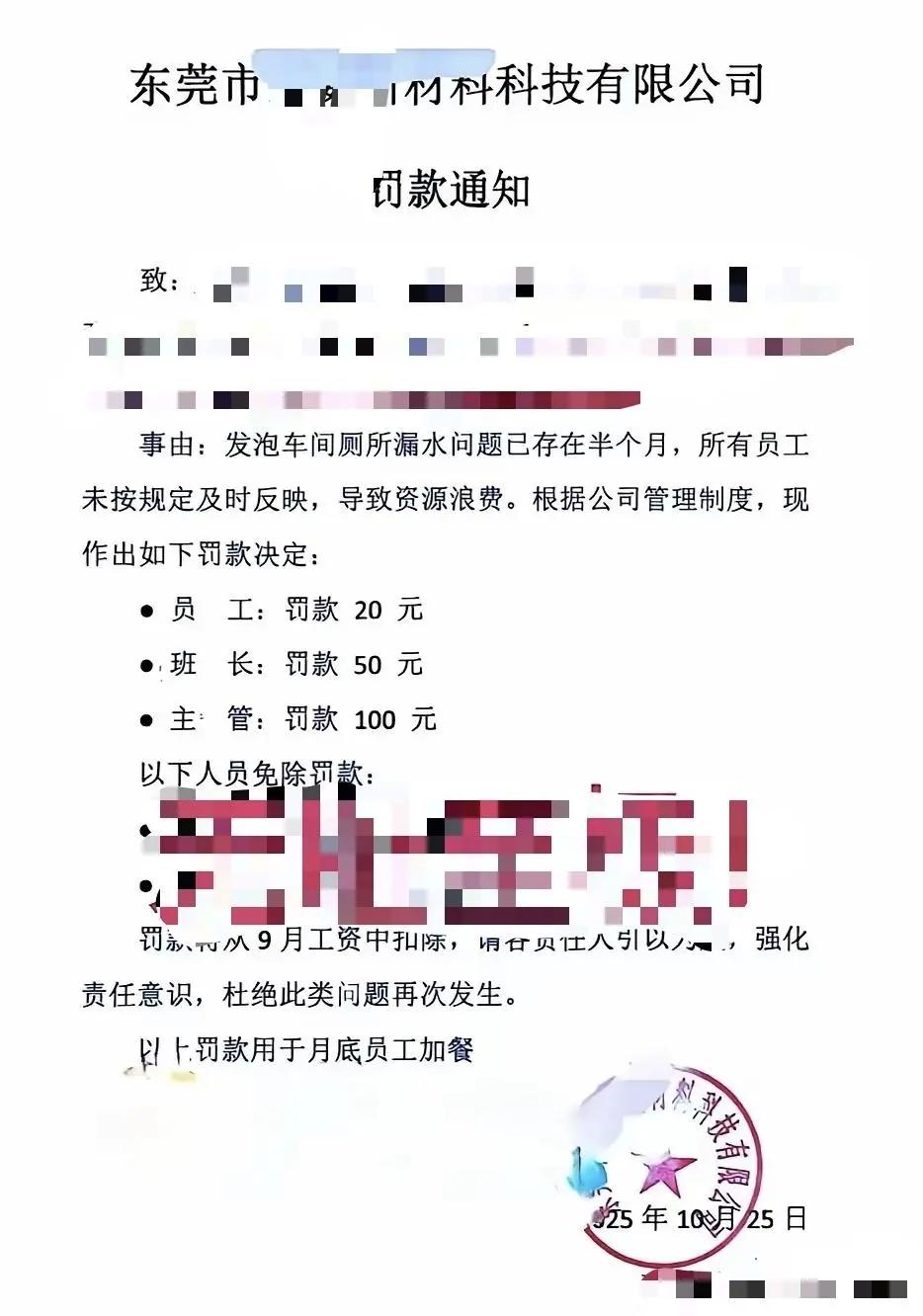

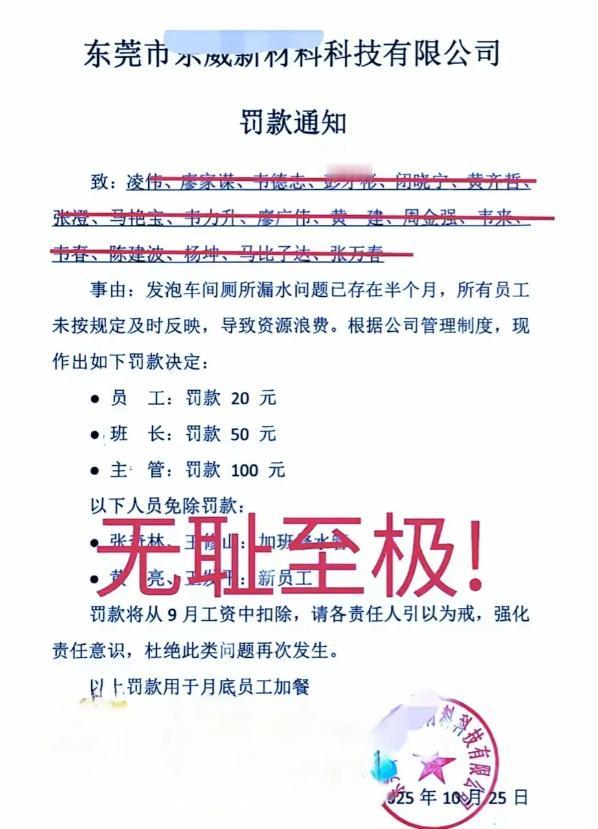

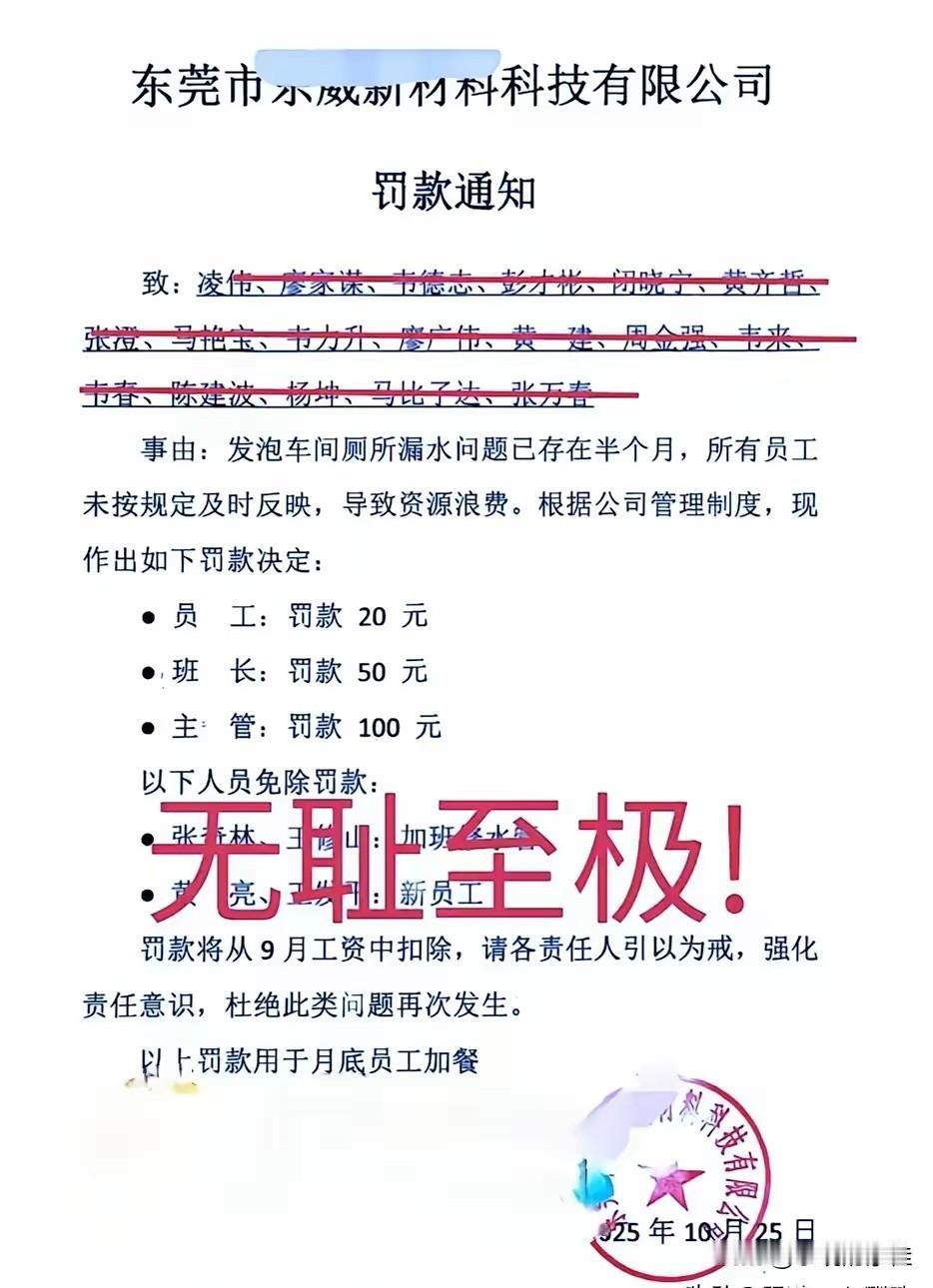

东莞一家公司因发泡车间厕所漏水半月无人反馈,对18名员工罚款(普通员工20元、班长50元、主管100元),罚款将用于员工加餐。管理人员回应称,20元仅为“善意提醒”,重点处罚管理者,未罚行政部门是因厕所少有人巡查,需员工反馈才能发现问题。事件引发热议,本文从法律角度拆解公司罚款合法性,厘清责任边界,带你看懂职场中的“责任认定”争议。 一、事件复盘:厕所漏水半月,18名员工被罚款 最近东莞这家公司的处罚通知,让不少打工人看得一头雾水。 事情是这样的:公司发泡车间的厕所漏水了,而且一漏就是半个月。这半个月里,从普通员工到车间主管、班长,愣是没一个人向公司反馈。直到公司发现后,直接下了处罚通知——18名相关员工全被罚款,普通员工罚20元,班长罚50元,主管罚100元。 更特别的是,通知里还写着,罚款不会进公司账户,而是用来月底给员工加餐。同时,加班修水管的两名员工和一名新员工,因为没责任或有贡献,免予处罚。 面对质疑,公司管理人员觉得很诧异:“没想到这事儿会被发到网上。”她解释说,这个车间的厕所比较偏,行政部门基本不会去,之前修过一次又坏了,必须靠员工反馈才能知道情况。“漏水半个月不是小事,员工漠视肯定要提醒,20元就是个象征,真正要罚的是主管和班长,他们罚款金额更高。” 可员工们却不买账:“修厕所是行政的活,我们只是干活的,漏了水凭啥罚我们?” 二、法律拆解:公司罚款合法吗?这3个关键点要分清 很多打工人都遇到过类似问题:公司动辄罚款,到底合不合法?结合这件事,咱们把法律账算明白: 1. 公司有罚款权吗?分情况! 首先要明确:不是所有公司都能随便罚款。 根据《工资支付暂行规定》,只有两种情况公司能扣除员工工资:一是员工给公司造成了经济损失,可从工资中扣除赔偿,但每月扣除金额不能超过工资的20%,且扣除后工资不能低于当地最低工资标准;二是员工违反公司依法制定的规章制度,且制度里明确了罚款条款,同时该制度已经过工会或职工代表大会讨论通过,并公示告知员工。 这家公司的罚款,若制度合法且公示过,从程序上是合规的;但如果没有明确制度,或制度没经过民主程序,那这个罚款就涉嫌违法。 2. 普通员工该担责吗?责任要匹配! 厕所漏水的核心责任到底在谁?从法律上讲,责任要和岗位职责对应。 - 普通员工的职责是完成生产任务,反馈厕所漏水更像是“协助义务”,而非法定义务。公司不能把行政部门的维修责任,转嫁到普通员工身上,让员工为“未反馈”买单,这属于责任划分不清。 - 车间主管和班长则不同,他们负责车间日常管理,包括设施维护的协调反馈,对漏水问题漠视,确实存在失职,处罚他们更符合“责任与处罚对等”原则。 3. 罚款用于员工加餐,就能免责吗?不能! 公司称罚款用于员工加餐,而非盈利,这一操作看似“人性化”,但不能成为违法罚款的借口。 如果罚款本身没有合法依据,哪怕钱最终用在员工身上,也改变不了“非法扣除工资”的性质。员工依然可以向劳动监察部门投诉,要求返还罚款。 三、网友吵翻了:20元虽少,道理要讲清! 事件曝光后,评论区分成了鲜明的两派,吵得不可开交: 反对罚款派:“这就是甩锅!修厕所是行政的活,员工没反馈就要罚钱,那行政部门没主动巡查,为啥不罚?”“20元不多,但心里膈应,公司管理不到位,反而怪员工,太不合理了!” 理解公司派:“漏水半月没人说,员工确实有点漠视,20元就是个提醒,总比不管不问强。”“罚款用于加餐,说明公司不是为了赚钱,就是想强化责任意识,主管罚得更重,也还算合理。” 理性分析派:“关键看公司有没有明确制度,有制度且公示过,程序就合法;没制度就是乱罚款。但普通员工的责任确实有点牵强,更该罚的是行政和管理者。” 结论:职场罚款不是“提醒”那么简单!你怎么看? 这起20元的罚款事件,看似小事,却戳中了很多打工人的痛点:公司到底有权罚员工吗?员工该为不属于自己的责任买单吗? 其实,公司想强化责任意识没错,但更该先厘清责任边界:行政部门的巡查义务、管理者的监管责任、员工的协助义务,不能混为一谈。与其靠罚款“提醒”普通员工,不如完善设施维护流程,让行政部门主动排查隐患,让管理者切实履行职责。 最后想问大家:你在职场中遇到过类似的“奇葩罚款”吗?你觉得这家公司的处罚合理吗?如果是你,会接受这20元的罚款吗?欢迎在评论区聊聊你的经历和看法!