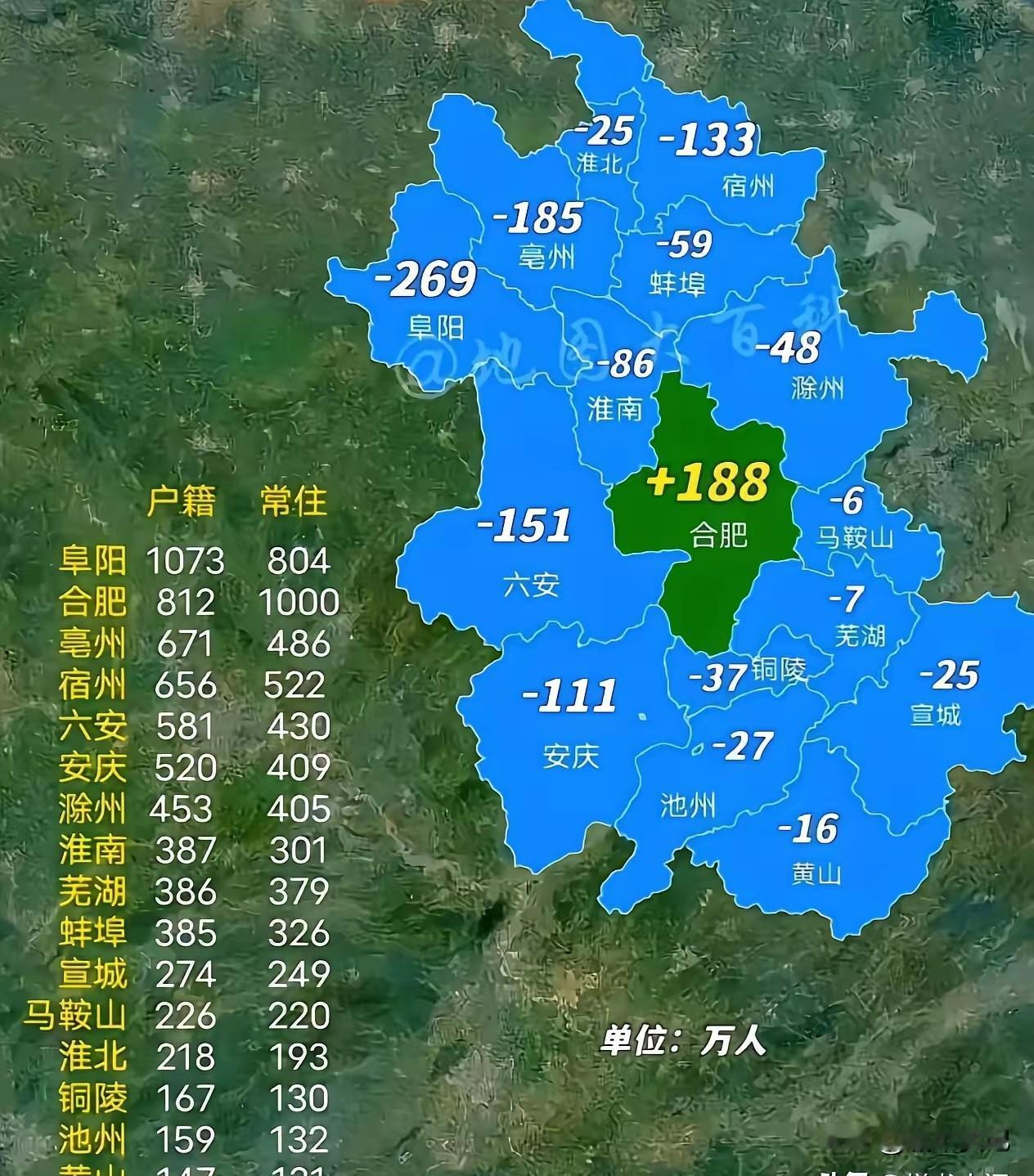

1985年,杨振宁把母亲罗孟华从合肥接到了香港。老人家得了多发性骨髓瘤,这病会让骨头像被虫蛀了一样,稍微动一下就钻心地疼。内地当时治疗条件有限,他决定带母亲去香港养和医院看病。 主要信源:(澎湃新闻——杨振宁和他的母亲) 1896年,罗孟华出生在安徽合肥一个郎中世家。 她的童年正值社会变革时期,旧式缠足习俗与新式天足运动在她身上留下了双重印记。 虽然只在私塾读过一两年书,但她深知知识的重要性。 这种认知后来深刻影响了她对子女的教育方式。 1922年,长子杨振宁的降生为这个家庭带来了新的希望。 翌年,丈夫杨武之获得公费留美资格,即将远渡重洋。 面对丈夫的远行,罗孟华选择默默承担起家庭重担。 在丈夫离去的岁月里,她独自带着幼子生活在合肥老宅,靠着微薄的收入维持生计。 每当夜幕降临,煤油灯下总能看到她教儿子认字的身影。 她用自制的小卡片,每天坚持教孩子认识十个汉字,这种日积月累的坚持,为杨振宁后来的学术道路奠定了坚实基础。 随着丈夫学成归国,全家先后迁居厦门、北京。 在清华园生活的十四年间,罗孟华以朴实无华的品格赢得了众人的尊重。 虽然周围多是受过新式教育的教授夫人,但她从不妄自菲薄,而是将精力全部投入到家庭中。 她悉心照料五个子女的起居,用心经营着这个知识分子家庭。 抗战爆发后,全家南迁至昆明。 西南联大时期的生活异常艰苦,居住的竹棚难遮风雨,物资供应时常中断。 面对困境,罗孟华展现出惊人的韧性。 她白天洗衣做饭,夜晚在油灯下缝补衣物,用自己勤劳的双手守护着家庭的温暖。 即便在最困难的时刻,她依然坚持让孩子们继续学业,这种对教育的执着令人动容。 1985年,年事已高的罗孟华被诊断出患有多发性骨髓瘤。 这种疾病使她的骨骼变得脆弱,每次轻微移动都会带来钻心的疼痛。 当时内地的医疗条件有限,长子杨振宁得知母亲的病情后,立即决定将她接到香港养和医院接受治疗。 尽管自己已是享誉国际的科学家,杨振宁仍亲自照料母亲的生活起居,每天为她准备药物,细心记录病情变化。 在子女教育方面,罗孟华有着独特的智慧。 她不仅重视知识传授,更注重品德培养。 当孩子们发生争执时,她总是以言传身教的方式,教导他们和睦相处的重要性。 她常说"家和万事兴",这句话成为孩子们终身受用的家训。 在她的悉心培育下,五个子女各有所成。 长子杨振宁获得诺贝尔物理学奖,其他子女也在各自领域取得了不俗成就。 晚年时期,即便在病痛折磨下,罗孟华依然保持着乐观的心态。 她在香港治疗期间,常常与子女们回忆往昔岁月,讲述抗战时期的艰苦经历。 这些故事不仅让子女们更加珍惜当下的生活,也让他们深刻体会到母亲这一生的不易。 杨振宁在照顾母亲的同时,也从中获得了更多的人生感悟,这对他后期的学术研究和人生哲学产生了深远影响。 1987年,罗孟华在香港安详离世,享年91岁。 她的一生看似平凡,却以其特有的方式诠释了中国传统女性的美德。 从合肥老宅到香港医院,从煤油灯下到现代都市,她用自己的方式见证了时代的变迁,也用自己的行动书写了一个普通中国女性的不平凡故事。 回顾罗孟华女士的一生,我们可以看到中国现代史上一个普通女性不平凡的奋斗历程。 她用自己的方式,在特殊的时代背景下,成功地培养出了一批优秀人才,为国家和民族的发展做出了独特贡献。 即使在生命最后的岁月里,她依然用坚强的意志与病魔抗争,为子女们树立了榜样。 她的故事,不仅是一个家庭的传奇,更是一个时代的缩影,值得我们永远铭记和学习。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!