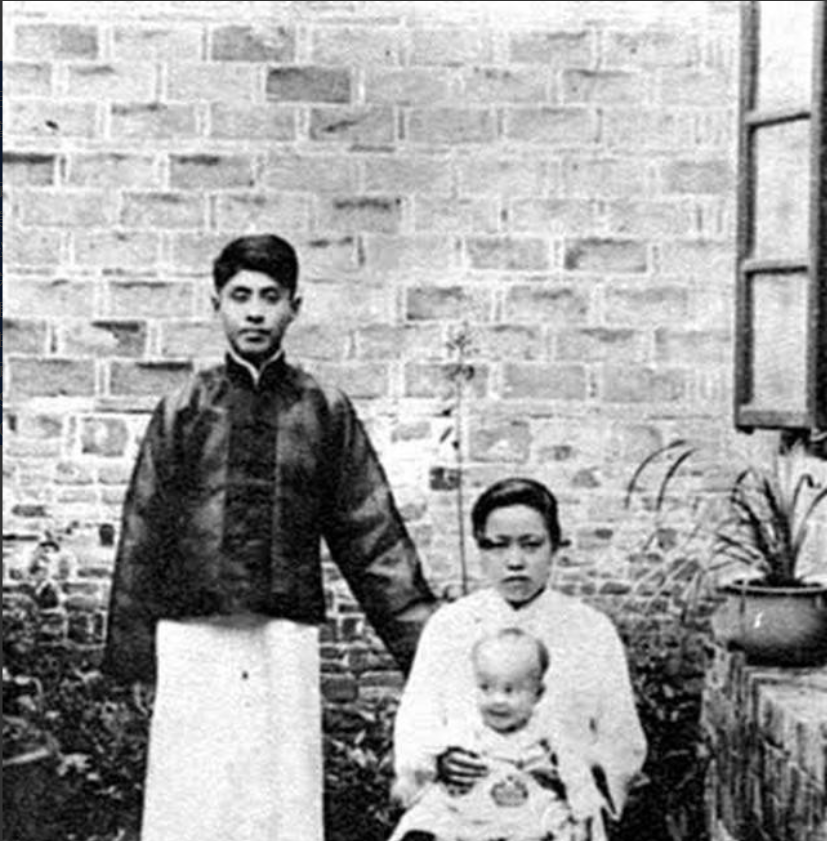

1971年,杨振宁和岳父杜聿明、岳母曹秀清合影,他恭恭敬敬站一旁。 北京那年是1971年,杜家客厅墙上挂了一张新照,黑白的,杜聿明和曹秀清坐着,杨振宁站在旁边,手自然垂着,背挺直,眼睛不生人也不熟人,像是准备好了也还保留一点分寸,那张照片后来进了几位老教授的书房,也留在杜家后人的讲述里,懂分量的人不多,这不是随意的团聚照,是一段年代交叉处的合缝,三家人的线绞到一起,杨振宁就站在那个交界点上。 这段缘分的开头不热闹,1944年在昆明的西南联大附中,22岁的杨振宁第一次上讲台,讲数学物理,台下坐着一个高二女生叫杜致礼,成绩稳,人清爽,是杜聿明的女儿,两人是师生,话不多,五年后在普林斯顿的一家中餐馆,招呼声是“杨老师”。 一回头就续上了记忆,两人那时都是新到美国,身上还带着战乱后的那股慌张,城市很大,心里很空,说话就多了,一起走路吃饭也自然,1950年登记结婚,没有大场面,只几位朋友坐坐,婚礼那晚她突然说起父亲,不知道人在何处,是否安好,谁也想不到这段婚姻后面会带来一条分岔路。 淮海战役结束没多久,杜聿明被俘,这个消息过海以后,很多人关注,曹秀清也被问话,蒋介石的意思传到家里,要杨振宁回台湾做研究,一边是大陆这边,岳父在功德林,另一边是台湾那边,耳目很多,杨振宁中间夹着,脚下不好迈。 五十年代初他的研究往深处去了,粒子对称性的想法正在起形,人要是回去,研究还能不能接着拉下去,说不清,以后再回来也说不清,身份还卡着,他的岳父在那会儿是“俘虏”,可能会被列战犯,他自己名字再响,也得先放稳立场。 1955年,从北京那边送来一封信,是周总理安排的,杜聿明亲笔,说他在北京一切平常,让女儿女婿别担心,这封信走的路不直,先到英国驻美大使馆,再转到瑞士,最后才递到他手里,通道就这么绕着,这也能看出他回去的路不算宽,科学家的名头不等于一路绿灯,他不是不愿,他是不能随意动。 1957年,他和李政道拿到诺贝尔奖,华人第一次站到那个台上,杜聿明还是照例写信,托张文裕带到瑞典,信里一句话重量很足,是“你获得的,是中华民族的光荣”,那时他还在观察期,能写这句话,是一种托付,杨振宁收到信心里不快不慢地转着,奖拿到了,回国这件事反而更密了。 美国和中国隔着海风,他手里是美国护照,岳父的身份还敏感,一落地会不会有人来谈,心里有数,那时候他更惦记的是岳母在台湾,盯得紧,常被拿来安排一些事,他就找办法,把线路绕起来,先从台北去日本,再到日内瓦,最后到北京,他自己还在纽约,妻子陪着母亲回大陆,他在老公寓里坐着,窗外是冬天的风,想着这桩婚姻有可能让他往后很多年都回不来北京。 到了1971年,路开了一条,美国国务院低调放消息,中国不再是禁区,护照允许部分访问,他那年快五十,父亲杨武之病重,他看见窗口,他第一件事是写申请,回国探亲,信出去不到一个月,回信到了,大使馆欢迎他回去,并且让他到巴黎的中国大使馆办签证,从纽约飞巴黎,他心里压着两件事,见父亲,见岳父。 后面那件更复杂,飞机落地北京,外交部的人接机,杜家早就收拾好了,曹秀清在机场,见到女婿没多说,握住女儿的手,站了很久,第二天杨振宁去见岳父,杜聿明穿着洗到发白的中山装,头发梳齐,见面拍了下肩,说“回来就好”,没有长谈,也没有外面想的那些话题,杨振宁听懂了,这句话是他等了二十年的准许,晚上一起吃饭,饭后拍照,就是那张合影,杜家人坐着,他站着,姿态直,分寸刚好,他心里清楚,这两位老人身边走过了很多事。 杨家的这边不一样,他父亲是传统士大夫,留美博士,做人很规整,儿子拿了美国护照,娶了国民党高级将领的女儿,离家二十多年,诺贝尔奖拿了也没回家,他不吵不闹,态度很明白,电话不接,信不回,1971年杨振宁回去,先去看父亲,见面时脸色一直冷着,饭桌上话不多,后来有人说他病重时留下话,这个儿子不再认了,这些杨振宁没有公开回应,圈里知道,他在美国的那些年,和父亲几乎没有联系,照片里他站得直,老父亲的认可没有回到手里,这段裂缝一直存在。 再往后他去得多了,给清华设奖学金,帮学生联系国外机构,把期刊、资料往系里搬,校舍修建也出力,他和杜致礼回到北京,夫妻几十年一直在一起,到晚年他和翁帆结婚,社会上出现不同声音,很多人把话题又拉回到他过去的一切,他自己公开不说,私下说过一句,这一生没有亏待任何人,除了父亲,这句话的分量,懂的人都明白。 这张合影背后的事,大概就是这些,杨振宁不是要被摆在台上的完美人,也不需要被封成某种符号,他站在那个年代的中间,国家和家庭两边都要顾,他对国家尽力,对妻子尽心,对岳父母尽礼,心里留下来的,是父亲那道坎,照片里他站得很直,往心里走,有一道门一直没打开。