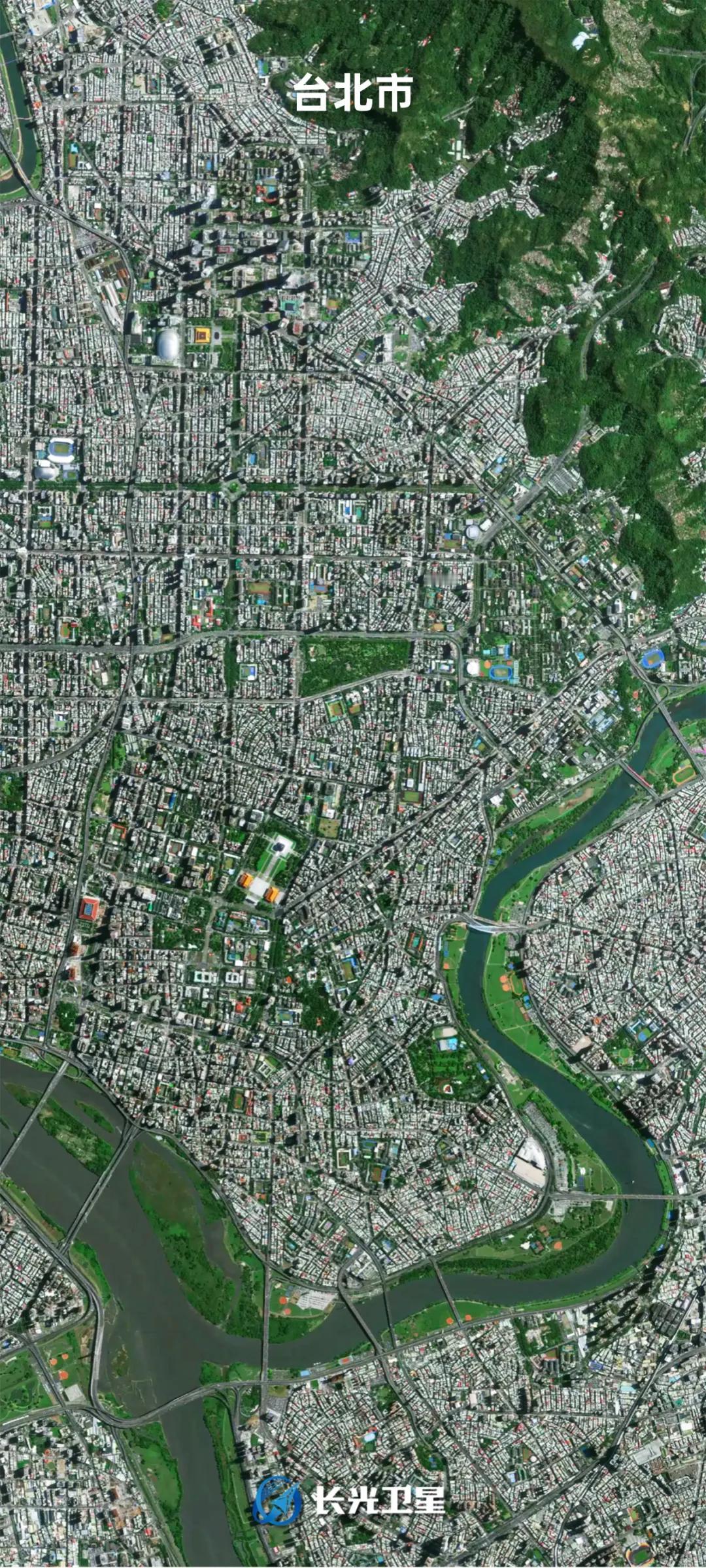

“吉林一号”卫星影像对未来两岸军事态势的战略意义分析 2025年10月26日,长光卫星“吉林一号”披露的台湾影像,以厘米级分辨率呈现关键地理与军事目标。本文从军事侦察、战场感知、战略威慑维度,分析其对两岸军事态势的影响,揭示其如何重构台海博弈的技术基础与战略平衡。 一、引言 2025年10月26日,大陆长光卫星技术股份有限公司披露的“吉林一号”卫星群拍摄的台湾俯瞰影像引发广泛关注。这组影像更清晰呈现了台北市、新竹科学园区、中正纪念堂及鹅銮鼻半岛等战略要地,甚至可辨识岛上街道、建筑及车辆细节。此类高分辨率卫星影像的公开,标志着台海军事博弈进入“透明化”新阶段,其技术突破与战略应用对未来两岸军事态势具有重塑性影响。 二、军事侦察:从“模糊感知”到“精准锁定” (一)技术突破:厘米级分辨率重构侦察范式 “吉林一号”卫星群通过光学成像技术实现厘米级分辨率,远超传统军事侦察卫星的米级标准。例如,中正纪念堂周边建筑细节的清晰呈现,意味着卫星可识别军事设施的伪装层、地下入口及通信天线等关键特征。这种精度使大陆能够实时掌握台湾地区军事基地的装备部署、人员活动及后勤补给路径,甚至可追踪移动式导弹发射车的轨迹。 (二)应用场景:全要素战场信息获取 1. 固定目标侦察:卫星影像可精确测绘台湾地区军事基地的跑道长度、机库容量及弹药库位置。例如,新竹科学园区若存在军用设施,其建筑结构、通风系统及电力供应节点均能被识别,为精确打击提供坐标依据。 2. 动态目标跟踪:通过多频次成像,卫星可构建台湾地区军事力量的移动模型。若台军试图通过夜间机动规避侦察,卫星的红外成像功能仍能捕捉车辆热源信号,实现24小时无间断监控。 3. 伪装识别与毁伤评估:高分辨率影像可穿透轻度伪装,例如区分假目标与真实装备。在模拟打击场景中,卫星可通过对比战前战后影像,快速评估目标毁伤程度,为后续行动提供决策支持。 三、战场感知:从“局部覆盖”到“全域透明” (一)时空分辨率提升:实现“秒级”战场更新 “吉林一号”卫星群采用星座组网模式,可对台湾地区实现每日多次重访。结合人工智能算法,卫星数据从采集到传输至地面站的时间可压缩至分钟级。例如,若台湾地区沿海突然出现不明舰艇,卫星可在10分钟内完成定位、识别并推送至指挥系统,为反舰导弹发射提供实时坐标。 (二)多源数据融合:构建三维战场模型 卫星影像可与合成孔径雷达(SAR)、电子侦察等数据融合,生成台湾地区全域三维地图。例如,结合SAR影像穿透云层的能力,可在台风天气下持续监测台湾地区东部山区的军事设施;通过电子侦察卫星截获的通信信号,可定位台湾地区军方指挥所的具体楼层及房间分布。这种多维数据融合使战场从“平面地图”升级为“数字孪生体”,显著提升作战规划的精准度。 (三)战略要地穿透侦察:突破地理限制 台湾地区东部山区因地形复杂,长期被视为“侦察盲区”。但“吉林一号”的厘米级分辨率可识别山体隧道入口、伪装网下的导弹发射架及隐蔽在树林中的雷达车。例如,鹅銮鼻半岛的雷达站若采用植被伪装,卫星可通过光谱分析识别植被与自然生长的差异,进而锁定目标位置。 四、战略威慑:从“心理震慑”到“能力压制” (一)技术透明化削弱“台独”心理优势 卫星影像的公开传播直接冲击“台独”势力的信息垄断。当台湾地区民众通过社交媒体看到自家屋顶被大陆卫星清晰拍摄时,其对“台独”军事能力的信任度将大幅下降。这种“技术民主化”过程使大陆的军事威慑从官方声明转化为可验证的客观事实,增强对台政策的说服力。 (二)精确打击能力重构军事博弈规则 高分辨率卫星影像使大陆具备“发现即摧毁”的潜力。例如,若台湾地区部署“雄风-3”反舰导弹,卫星可实时追踪其发射车位置,并通过数据链将坐标传输至东风导弹系统。这种“传感器-射手”直连模式压缩了台军的反应时间,迫使其放弃“先发制人”战略,转而寻求防御性部署。 (三)民用技术军事化倒逼台军战略调整 “吉林一号”作为商用卫星,其技术扩散性迫使台军面临“非对称威胁”。台湾地区若试图通过反卫星武器反击,将引发大陆更强烈的军事回应;而若选择隐藏关键目标,则需投入巨资构建地下设施,进一步加剧其经济与战略负担。这种“成本强加”策略使台军陷入两难困境,削弱其“以武拒统”的可行性。 五、结论 “吉林一号”卫星影像的披露,标志着台海军事博弈进入“透明化战争”时代。其厘米级分辨率、实时传输能力及多源数据融合特性,使大陆在军事侦察、战场感知及战略威慑领域获得压倒性优势。未来,随着卫星星座的完善与人工智能技术的应用,台海军事态势将进一步向“大陆单方面透明”倾斜。台湾地区若坚持“台独”路线,不仅将面临技术层面的精准打击,更将在战略层面陷入被动孤立。因此,推动两岸和平统一,是避免台海冲突的唯一出路。

丫丫

都能看到窗户了

丫丫

青蛙祠堂都看见了,哎呦,这还躲到哪里去呀