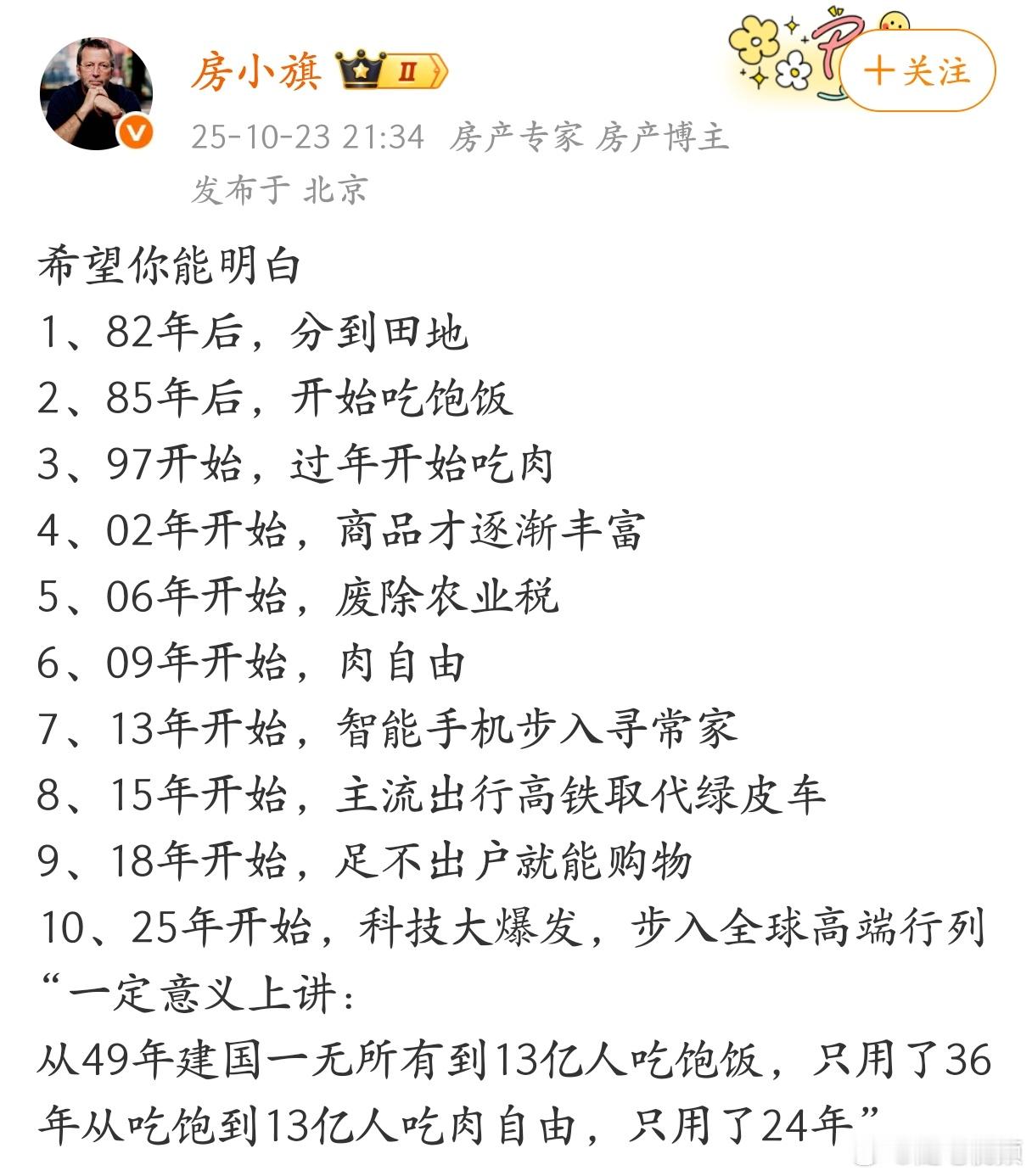

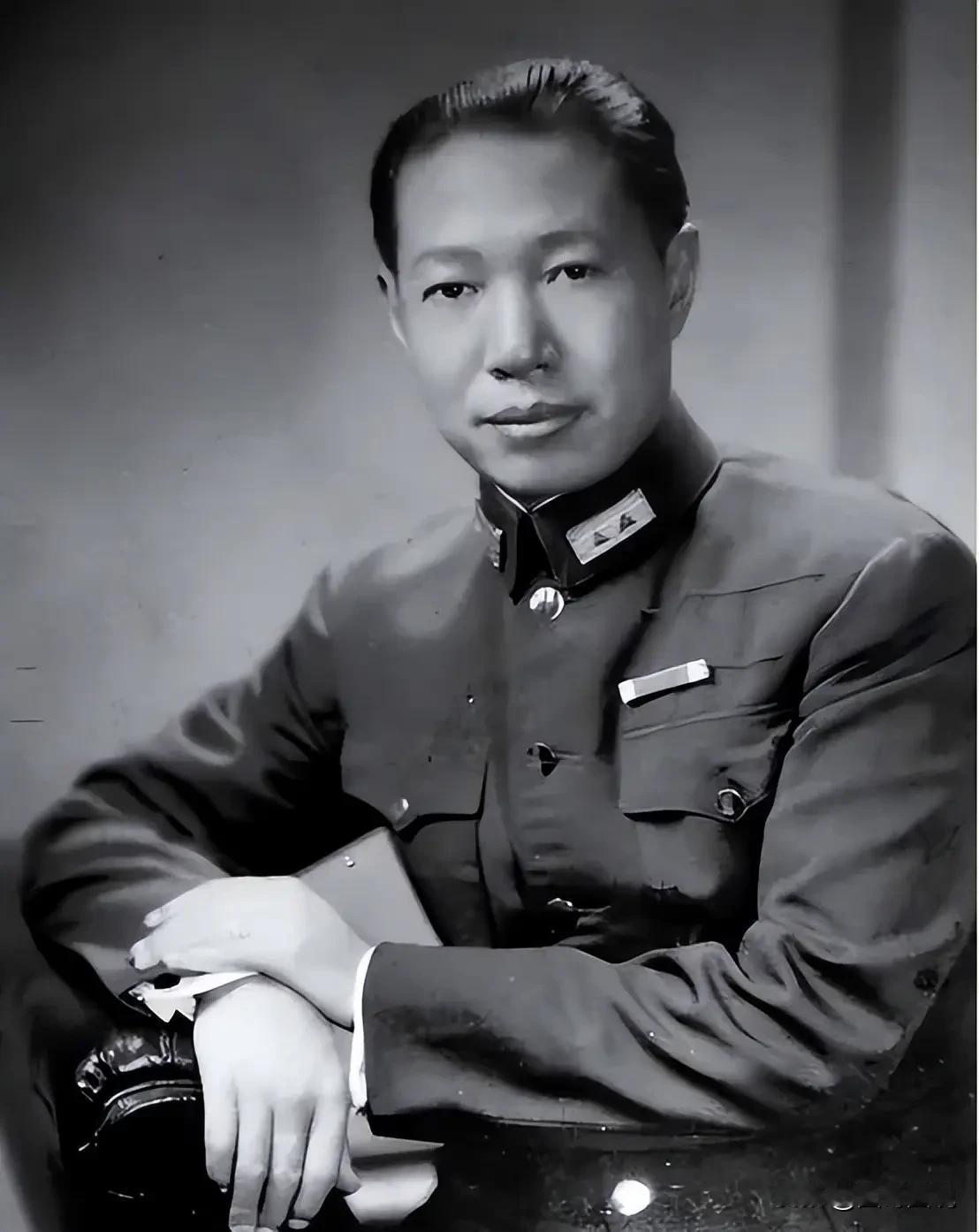

1922年闻一多在父母强行施压下,迎娶了从未谋面的远房表妹高孝贞,洞房之夜,闻一多以为不与高孝贞同房就可以摆脱这份情感束缚,却没想到两人竟将婚姻生活进行到底了。[无辜笑] 1922年春23岁的清华学生闻一多正准备赴美留学,却被父母紧急召回湖北浠水老家完婚,新娘高孝贞19岁,两人此前从未见过面。 婚礼当天,闻一多把自己关在书房拒绝出来,直到被家人强行拉去理发更衣才勉强完成仪式,婚后他选择分房而居,第二天就独自住到了侧院。 高孝贞的反应很特别,婚后第一天清晨,她独自向公婆奉茶请安,对丈夫的态度只字不提,她识字、会算账,还没有缠足,这在当时的乡镇已经算得上开明家庭出身。 一个月后闻一多返回清华,做了一个决定,写信给父母,建议送妻子去武昌读新式学堂,这个提议获得了家里同意,高孝贞进入武昌女子职业学校后,两人开始通信,闻一多寄书给她,从《新青年》到白话文读本都有。 1922年7月闻一多启程赴美,进入芝加哥艺术学院学习美术,在美三年他每月给家里寄15美元生活费,这笔钱主要用于支持高孝贞继续读书和养育孩子,留美期间他确实认识了一位女同学,但最终在给梁实秋的信中写道:“我已有家室,不能再有他想。” 1925年5月闻一多回国,9月受聘于北京艺术专科学校,高孝贞带着两个孩子从湖北赶到北京,一家人才第一次真正住在一起,闻一多在学校教书,月薪120元,高孝贞在家操持家务,管理收支。 闻一多每天回家必换布鞋,高孝贞会提前准备好,他爱吃辣,她专门学会了湖北菜的做法,家里账本记得清清楚楚,从未因钱吵过架。 1937年抗战爆发,全家随西南联大迁往昆明,住在铁皮顶的简易房里,夏天屋内温度能达到40度,高孝贞学会了腌菜、做豆豉来省钱,闻一多的月薪从120元跌到后来连20元都不到,全家八口人的生活全靠她精打细算。 昆明时期闻一多开始刻印章补贴家用,他在西南联大附近租了间小屋当工作室,每天刻章到深夜,高孝贞常常等到半夜才能等他回家吃饭,一枚普通印章能卖2元,精细的能卖到10元。 1946年7月15日闻一多参加完李公朴追悼会,在回家路上被暗杀,中了三枪当场身亡,高孝贞听到枪声跑出来,丈夫倒在距家门口不到200米的地方。 闻一多去世时,家里还有四个孩子在读书,最小的女儿才8岁,高孝贞改名高真,靠做针线活和政府的抚恤金把孩子们拉扯大,长子闻立鹤后来成为历史学家,次子闻立鹏成为油画家。 新中国成立后,高真被选为北京市政协委员,每月有固定收入,她住在一间不到20平米的小屋里,把积蓄都用来资助贫困学生,1983年她去世。 从1922年结婚到1946年闻一多去世,两人共同生活了24年,这24年里他们从陌生人变成了一家人,经历过留学分离,度过了抗战困苦,养育了六个孩子。 这段婚姻最特别的地方也许在于,双方都没有选择逃避,闻一多选择送妻子读书而不是冷战到底,高孝贞选择学习进步而不是自怨自艾,一个愿意给对方成长空间,一个愿意抓住机会改变自己。 看了闻一多和高孝贞先生的故事,很多网友都发表了感慨,大家的评论很热烈: “高女士才是真有大智慧的人,不吵不闹,用行动赢得尊重,她独自奉茶那一下,格局就打开了。” “闻一多虽然开始不愿意,但后来劝妻子读书,这责任心没得说,在那个年代,能想到让妻子成为独立女性,思想相当超前了。” “现在的闪婚闪离那么多,这种慢热的婚姻反而显得珍贵,感情也许不是一开始就有,但可以在责任和陪伴中慢慢生长。” “这种包办婚姻能走下去有太多时代偶然性,放到今天大概率是悲剧,不能因为结果是好的就美化过程。” “他们俩其实是被时代洪流推着走的一对普通夫妻,但都在努力把命运发的一手烂牌打好,最后生死相隔,太悲壮了。” 回顾这段特殊的婚姻,您认为支撑他们走下去最关键的因素是什么,是责任、是时代的束缚,还是最终培养出的真情? 官方信源:中国共产党新闻—党史人物

守望者

这一点比鲁迅强多了