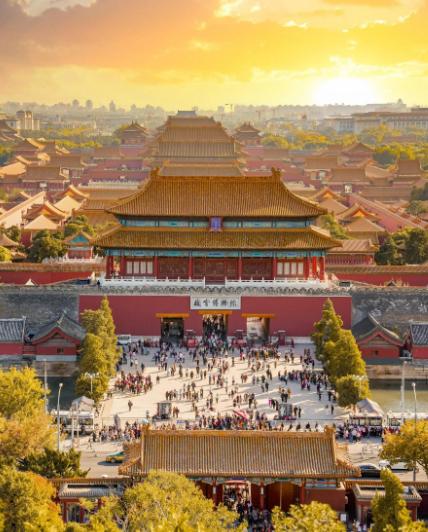

故宫缺钱到了什么地步,似乎永远入不敷出?故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,赚的钱究竟去哪里了? 说故宫永远入不敷出,倒不是它不会赚钱,而是能自己支配的钱,根本填不上文化保护的“大窟窿”。 门票近8亿、文创15亿的收入看着亮眼,可门票钱故宫碰都碰不得,文创收入又有诸多限制,再碰上古建筑修缮和文物修复这两个“吞金兽”,加上日常运营的庞大开销,每年40多亿的政府补贴其实全是“续命钱”。 先说说那笔“看得见摸不着”的门票收入,按国家对公益类事业单位的硬规矩,故宫的门票收入属于非税收入,不管收多少都得全额上缴国库,一分都留不下。单霁翔之前就公开提过,早年6.5亿门票钱全缴了,现在涨到近8亿,规矩还是没变。 这些钱进了国库就成了财政统筹的盘子,故宫要用,得提前编好预算,把下一年修哪个宫殿、护哪些文物都列清楚,一层层报上去审批,能不能批、批多少都得看安排。 更无奈的是,这些门票钱还得“帮衬”其他文化遗产单位,不是全留给故宫自己用。就像太和殿铺地的金砖,一块要经29道工序烧一年,换次地面就得上百万,可这笔钱不能直接从门票里扣,得先打报告申请财政拨款,等钱批下来才能动工,光是这个流程就得耗大半年。 文创收入确实是故宫能自主调配的,但里头的门道多着呢。 别以为卖个书签、胶带就能赚大钱,开发文创的成本早就把利润削去大半。设计前得请专家泡库房研究文物细节,龙袍上的暗纹、瓷器的釉色要拆解改稿几十遍才敢生产;找工匠复刻古工艺、建仓库囤货、铺销售渠道,每一步都要花钱。 之前开发一套陶瓷文创,光复刻清代珐琅彩的工艺成本就占了售价的六成,剩下的钱还得投回新文创研发和文物数字化,根本挪不出多少补到古建筑修缮上。2023年文物数字化项目就花了1406万,给一件青铜器拍高清3D模型就得耗好几天,这些钱都得从文创利润里出,哪还有余钱填别的窟窿。 真正花钱的大头,是那些不能省、不能凑的古建筑和文物保护。 故宫里9371间全是木质古建筑,不是普通房子刷层漆就行。红墙每三年就得刷一次,专用的“宫墙红”颜料一桶要800块,整座故宫刷下来得3000万,钱花出去连个痕迹都留不下。景福宫一个局部小修缮就花了845万,养心殿的研究性大修光前期准备就砸了2.2亿。 文物修复更是无底洞,乾隆一枚玉印不小心开裂,修复就得4个亿,单霁翔当年报出这个数,就是为了让外界知道文物保护有多烧钱。一幅古画揭裱要五六年,修复师傅每天人工费几百块;老钟表的零件比指甲盖还小,修好一座要耗一两年,一个零件的修复成本能换辆电动车。 更别说文物库房的恒温恒湿设备,一套几百万,24小时开机的电费每月都是巨款,2023年光文物保护预算就8058万,连给所有文物做“体检”都不够。日常运营的开销也是流水般往外走。故宫光在编职工就1454人,加上离退休和派遣人员快2000人,光安防和修复师的薪资每年就得3亿多。 72万平方米的园区,每天清洁、上千个卫生间打理,水电费一天就超200万,一年下来又是好几亿。安防和消防更是不敢省,安防系统每年维保要1000万左右,消防探头、监控设备换一批能买十辆警车,毕竟里头藏着186万件文物,任何一点疏漏都可能酿成大祸。 现在还要把开放区域从50%扩到80%,修通道、建休息区、装无障碍设施,全是只投钱不赚钱的硬投入。这么算下来,故宫一年要花五六十亿,门票加文创的23亿连一半都不够填。 40多亿的政府补贴,没被浪费,全变成了太和殿的琉璃瓦、修复室的灯光、库房里的恒温设备。要是没这笔钱,现在去故宫可能看到的就是掉漆的红墙、蒙尘的文物,哪还有如今的气派。 说白了,故宫缺的不是“赚钱的本事”,那些看似“入不敷出”的背后,全是六百年文化遗产“活下来”的代价。