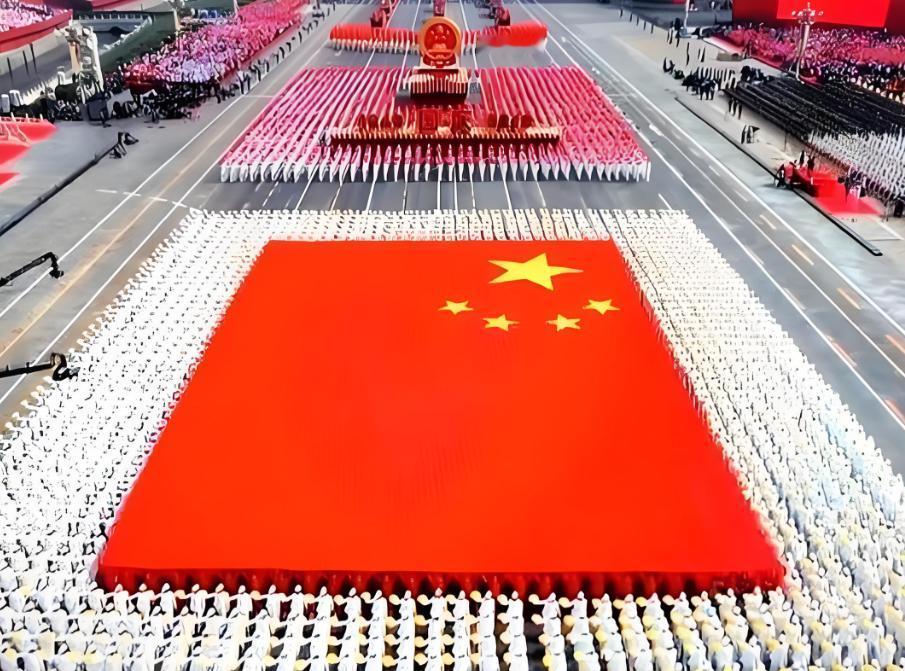

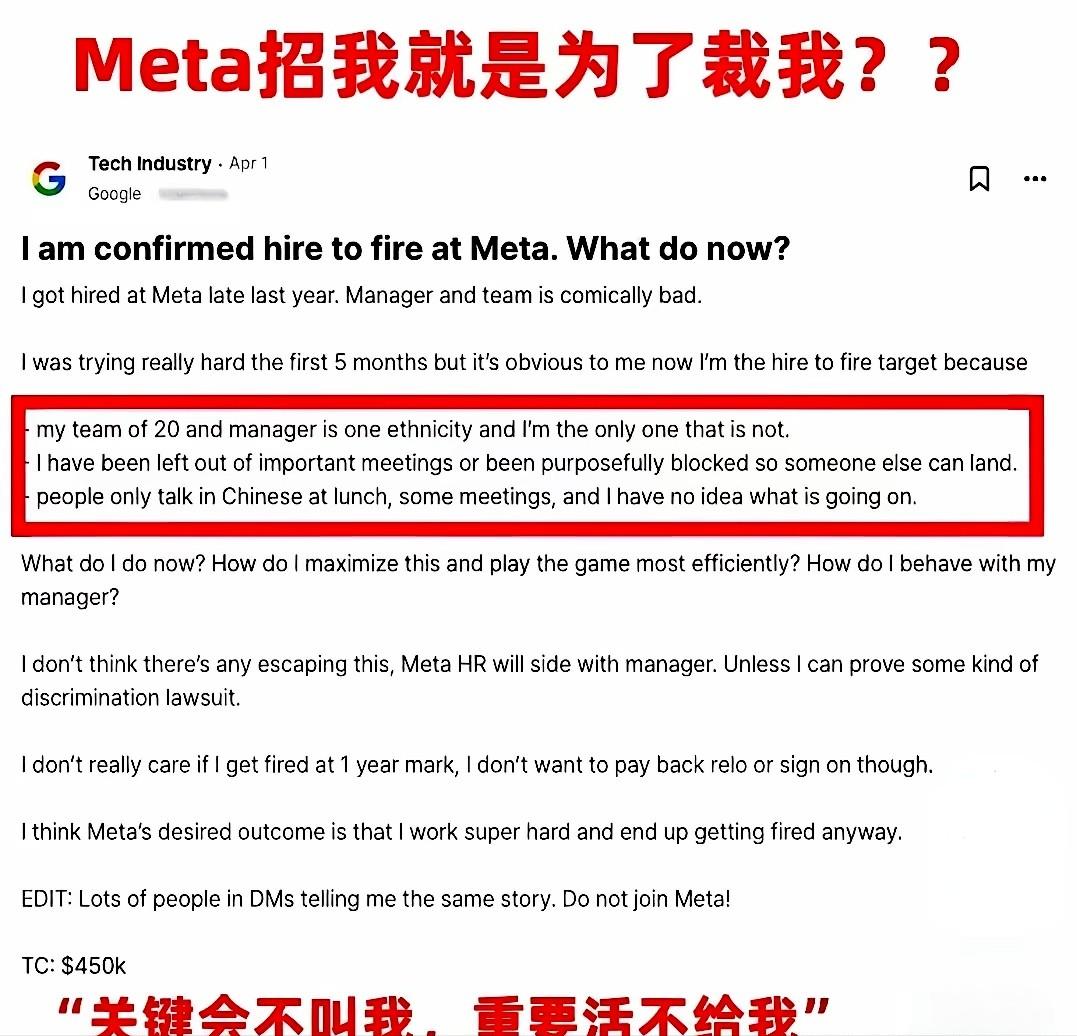

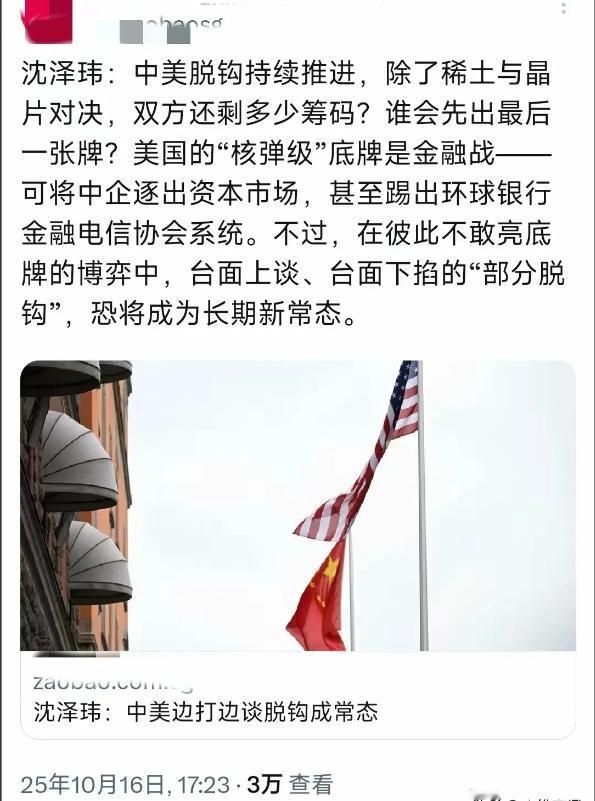

中国留不住人才?精英都移民去了欧美,但那些留在中国的二流、三流、甚至不入流的人,却把中国建设得越来越好。而精英人才聚集的欧美国家,却一步步衰落,这究竟是为什么? 在现实中,国家建设从来不是靠几个天才拍脑袋想出的点子,而是靠千千万万普通人日复一日、脚踏实地地干出来的。 每一个基建工地的工人、每一个实验室的技术员、每一个乡镇干部、每一个基层公务员,他们不一定是名校毕业,不一定有耀眼履历,但他们却是社会这台机器真正的齿轮。 再说人才“出走”的问题。中国改革开放以来,出国留学潮一波接一波,这是国家开放包容的体现,也是对外交流的正常现象。 但值得注意的是,留学和移民不能简单等同。很多人只是去学习技术、积累经验,并不代表对祖国失望。 更何况,随着国内的科研平台、创新环境、生活水平不断提高,越来越多的“海归”开始回流,这几年“归国潮”明显升温,说明中国的吸引力正在增强。 说到这里,有人可能会问:那为什么欧美国家聚集了那么多人才,反而公共服务退化、社会问题频发?这就牵涉到制度的有效性和社会结构的变迁。 欧美国家在冷战后进入了一个“自我消耗”的周期,制度老化、阶层固化、政治极化,导致高素质人才虽然多,但缺乏有效协同。 大批博士、工程师、金融精英,并没有转化为推动社会前进的力量,反而在内卷与内耗中逐渐失去了方向感。 反观中国,这些年能够持续稳定发展,是因为一整套制度安排的韧性和效率。从“精准扶贫”到“新基建”,从“科技自立自强”到“双碳目标”,政策不是空喊口号,而是逐层落地执行。 那些“看起来平凡”的建设者,正是在这些政策中找到了价值感。他们的努力虽然不登报、不上热搜,但正是这些“沉默的大多数”撑起了中国的脊梁。 一些人把留在国内的人贴上“二流”的标签,本身就是一种狭隘的精英主义。人才不是只有清北藤校那一挂,真正的能力,是在实践中锤炼出来的。 很多在基层摸爬滚打的人,未必有高学历,但对于本地民情、工作节奏、资源调配有极高的敏感度,解决问题的效率让“海归”都自叹不如。 这才是中国式现代化的核心秘诀:把千千万万普通人组织起来,形成一个高效运转的社会系统。 当然,并不是说中国不需要高端人才。相反,国家一直在通过“千人计划”“海外引才”等方式吸引全球优秀人才。 但更重要的是,中国的制度设计没有把未来押宝在少数人身上,而是注重普惠、均衡、可持续。这是一个国家长期发展的根基,而不是短期的亮点工程。 说到底,这场关于“人才流动”的讨论,其实折射出的是两种对国家发展的理解。一种是精英导向型,认为只有最聪明的人才能带来改变;另一种是系统协同型,强调组织力、执行力和基础建设。 中国走的是后者的路子,这条路也许没那么光鲜,但稳定、可靠、可预期。 欧美国家在吸引全球精英的同时,也面临着治理难题和社会焦虑的加剧。高素质人才并不是灵丹妙药,反而在某些情况下加剧了阶层分化和社会撕裂。 而中国用制度红利和组织能力,把普通人变成了推动社会前进的中坚力量,这才是真正的“群众路线”的当代表达。 所以,与其纠结“精英为什么走了”,不如看看“普通人为什么能留下来”,并且愿意留下来。 他们不是没有能力去别处,而是选择了在这里扎根、奋斗、建设。他们的故事不轰轰烈烈,却踏实厚重;他们的努力不惊天动地,却润物无声。 世界正在经历百年未有之大变局,未来的竞争不仅是人才的较量,更是制度的较量、社会韧性的较量。 那些能把普通人组织起来、激励起来、保护起来的国家,才是真正具备长远竞争力的国家。