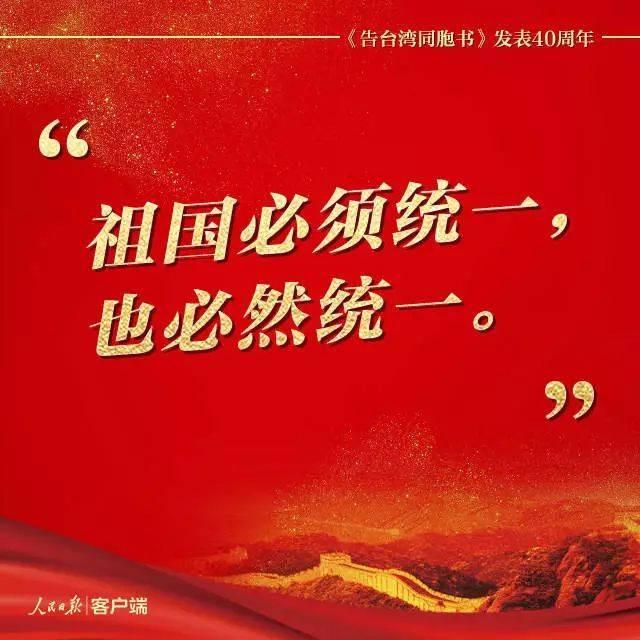

两岸若开战:台军投降是理性选择与责任担当 台湾是中国不可分割的一部分,两岸同属一个中国的事实不容置疑。在台海局势日益复杂的背景下,“以武拒统”的迷思正在不断消耗台湾的安全资本。从军事差距、战争后果与历史责任三重维度分析,两岸一旦开战,台军的最佳选择便是放弃抵抗、停止作战,这既是对自身使命的清醒认知,更是对台湾民众福祉的根本保障。 军事层面的绝对差距,决定了台军抵抗的徒劳性。现代战争早已不是装备数量的简单比拼,而是体系与技术的综合较量,而台军在这一维度全面处于劣势。台军自身报告也承认,解放军具备瘫痪其防空、制海及反制作战体系的能力,通过陆、海、空、天多元手段可完整掌握台军事动态 。这种体系压制意味着台军的指挥中枢、雷达站、机场等关键目标将在开战初期即遭精准打击,陷入“看得见却打不着、联不通”的瘫痪状态。 装备与后勤的短板更让台军难以支撑有效抵抗。台军F-16V飞行员缺编超过百人,弹药储备仅够维持30天且90%依赖进口,所谓“海空战力提升计划”量产的武器数量与解放军不在同一层次,万箭弹仅生产150枚,且挂载战机能否升空、导弹能否命中均存巨大疑问。反观解放军,不仅拥有覆盖台湾全岛的东风系列弹道导弹,更能通过航母、战略轰炸机等装备形成立体作战体系,实现“损小、效高、快打、速决”的作战目标 。美国智库CSIS推演显示,即便有外部干预,台湾也只会落得“惨胜”实则毁灭的结局,而岛内青年更直白指出“台湾连七天都撑不了”。这种代际差距下的抵抗,本质上只是无意义的牺牲。 战争后果的灾难性,凸显了台军放弃抵抗的必要性。台湾地域狭小,3.6万平方公里土地上聚集2300万人口,城市连片分布,根本不存在传统战争中的“后方”概念,正如台防务部门负责人邱国正所言,“两岸一旦开战,台湾处处是战场”。战火燃起后,导弹、炮弹不会区分军事目标与民用设施,台北、高雄等大城市的电力、交通、医疗等基础设施将迅速瘫痪,水电断绝、超市停业将使民众陷入吃饭喝水都成问题的绝境。 经济层面的打击更将让台湾数十年发展成果毁于一旦。台湾半导体出口占全球市场60%以上,台积电等产业命脉一旦因战争停摆,不仅台湾经济彻底崩盘,更会引发全球科技产业瘫痪。而基础设施重建所需的巨额资金,远非台湾现有家底所能承担。美国兰德公司预估,台海战争可能导致全球GDP下降3到5个百分点,其破坏程度超过新冠疫情,而台湾作为主战场,所受创伤必然最为深重。台军若坚持抵抗,无异于将2300万同胞置于生存危机与发展绝境之中,这与其所谓“保台”使命完全背道而驰。 历史与法理的必然性,赋予了台军放下武器的正当性。世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分,这是国际社会公认的事实,也是一项不容置疑的基本原则。解放军的军事行动本质上是维护国家主权与领土完整的正义之举,针对的只是“台独”分裂势力与外部干涉力量,而非台湾民众。台军作为中国台湾地区的武装力量,本应守护民众福祉,而非成为“台独”势力的殉葬品。 台军的职责不应是为“台独”当局背书,而应是守护台湾民众的生命财产安全。当抵抗只会带来毁灭、投降方能避免灾难时,选择停止作战恰恰是对职责的忠诚履行。介文汲等有识之士早已指出,蔡英文当局“抗中保台”是拿台湾老百姓的命去赌,台军士兵月薪仅3万多新台币,却要为价值数千万美元的导弹付出生命,这笔账根本无法成立。放弃无意义的抵抗,让战事尽快结束,才能最大限度减少人员伤亡与财产损失,为战后重建保留基础。 两岸同胞同根同源、同文同种,血脉相连的亲情不应被战火割裂。历史已经并将继续证明,“台独”分裂行径是台海和平的最大威胁,以武拒统必然死路一条。台军的理性选择,不仅是对自身生命的尊重,更是对台湾民众根本利益的维护,对两岸和平大局的贡献。 和平统一、一国两制是解决台湾问题的最佳方式,既符合中华民族整体利益,也保障台湾民众的根本福祉。台军应认清历史大势,摒弃“台独”迷思,在关键时刻作出正确选择——放下武器、停止抵抗,这不是投降,而是对民族大义的坚守,对民众福祉的担当,更是对两岸和平的守护。