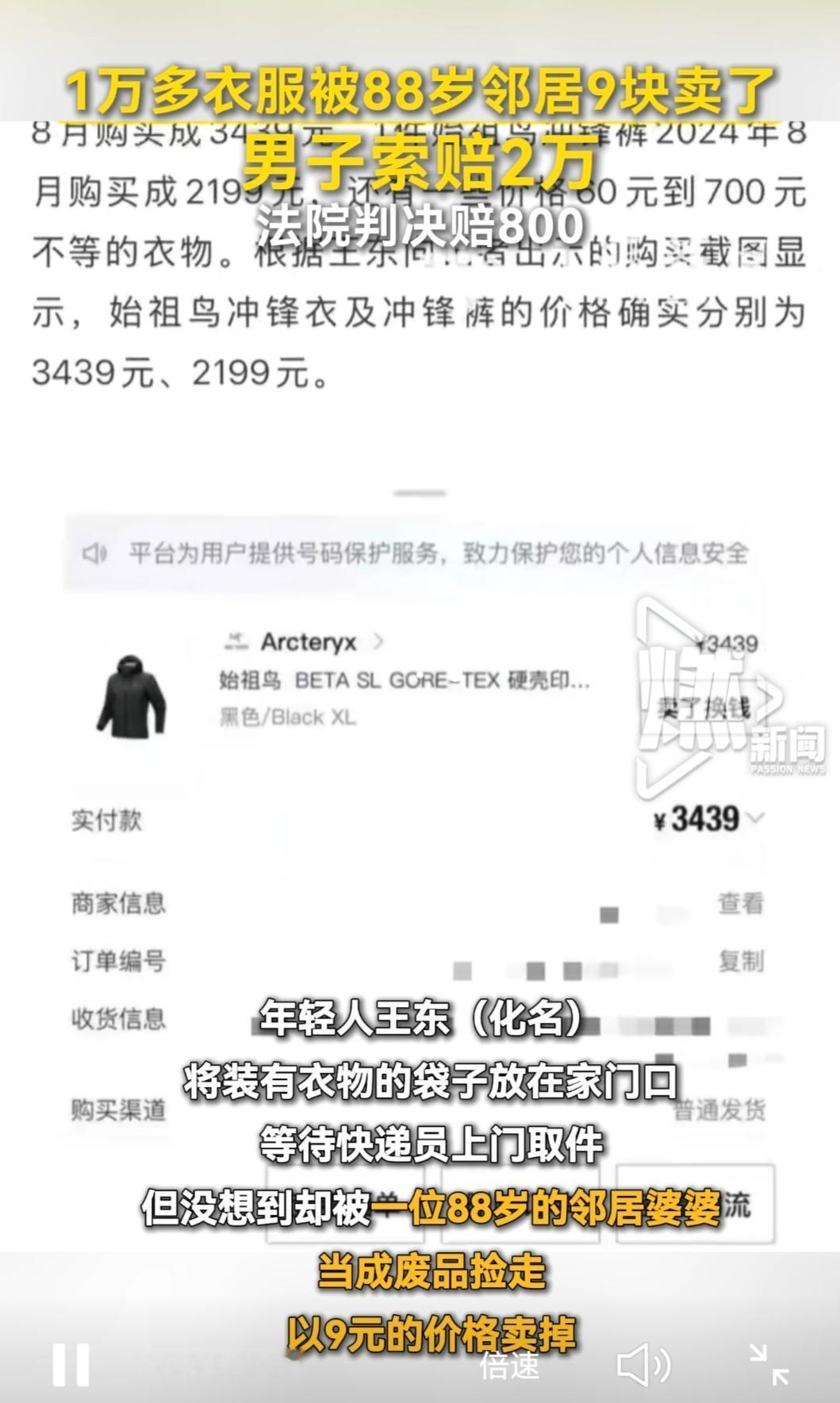

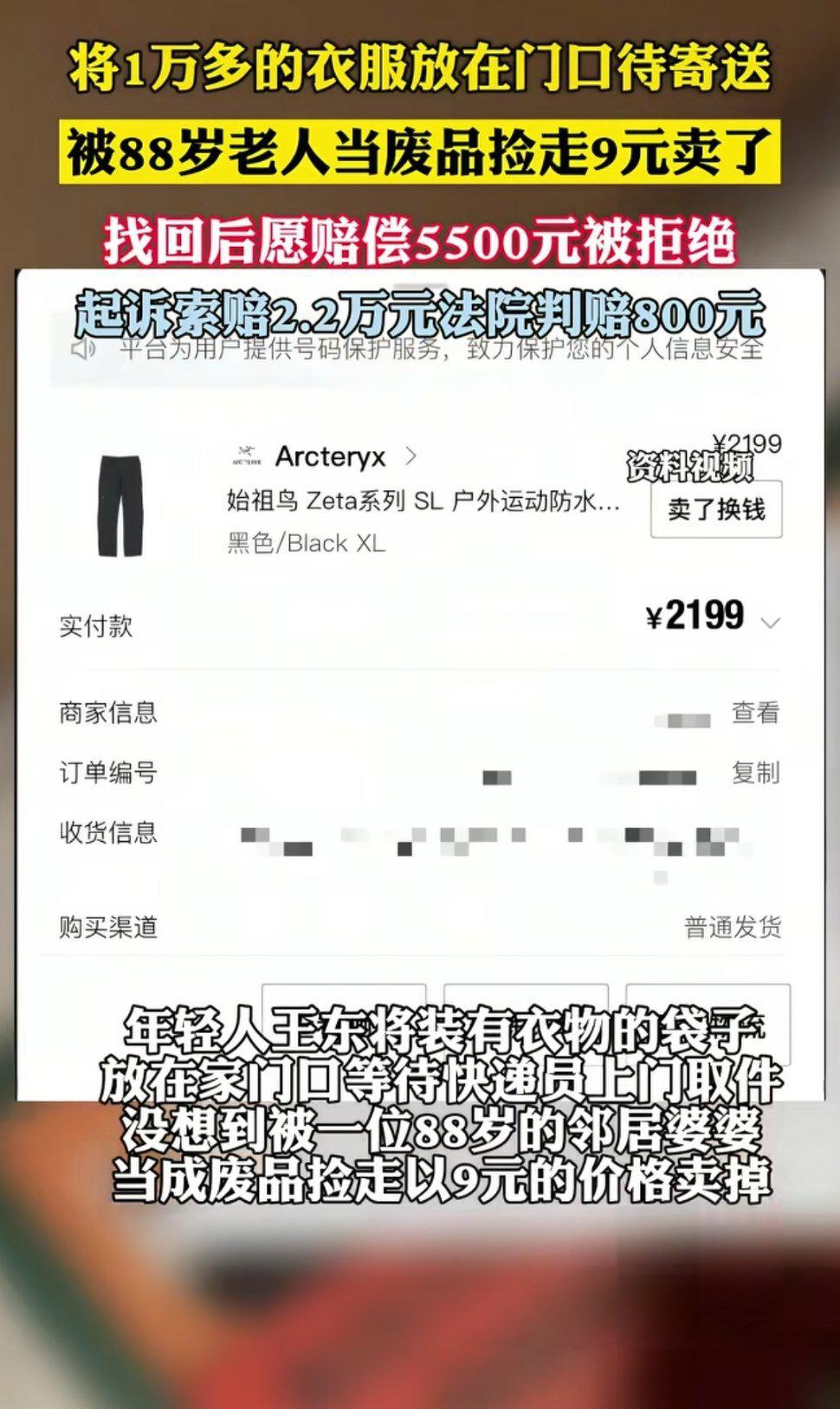

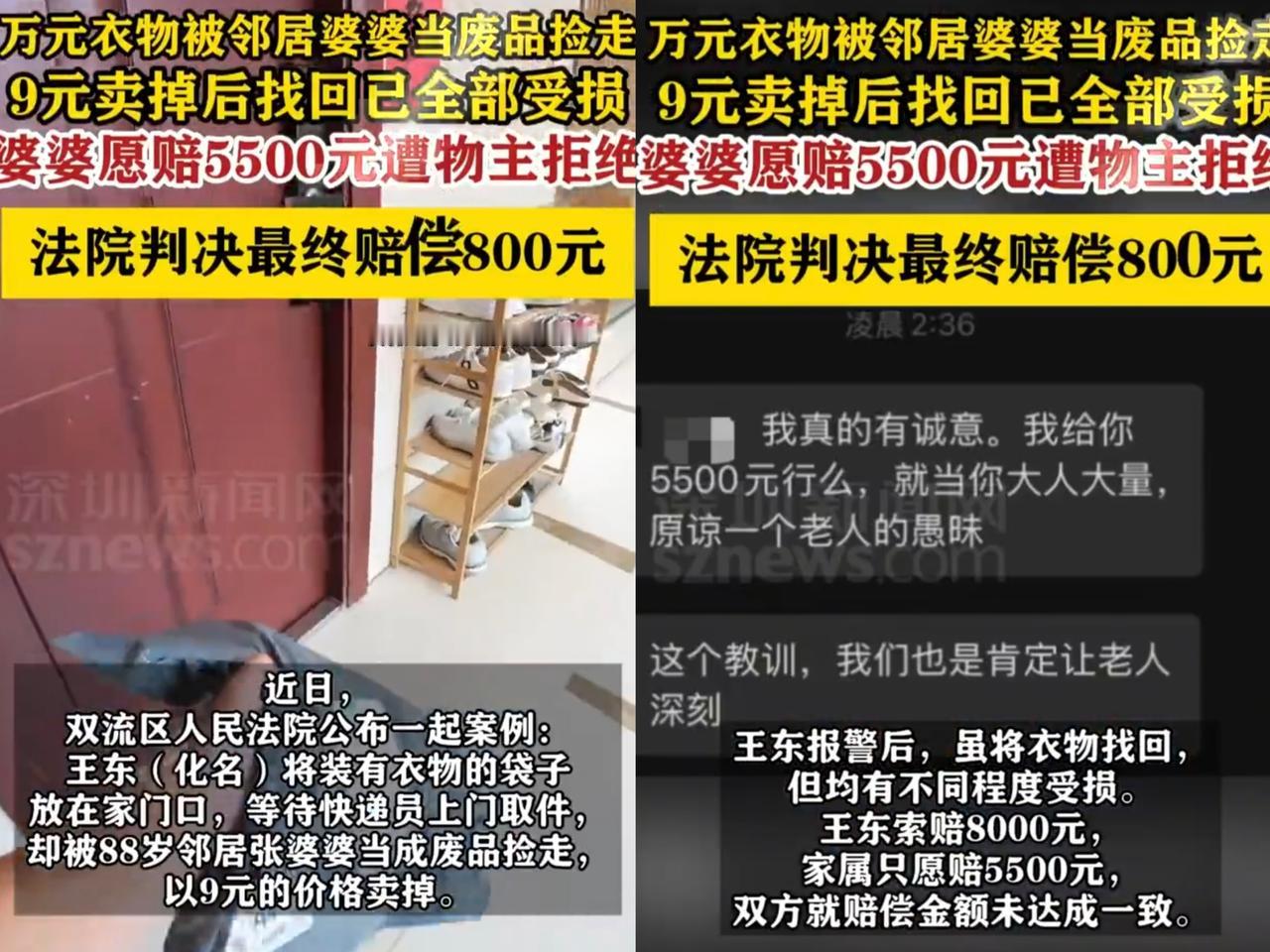

成都小伙王东把装着始祖鸟等高价衣物的袋子放家门口待寄快递,却被88岁邻居张婆婆当废品以9元卖掉,衣物找回后已受损。王东索赔2.2万,双方协商无果闹上法庭,最终法院判决张婆婆赔偿800元,儿媳已付款。这起纠纷不仅暴露了邻里相处的细节问题,更藏着不少法律门道,网友对此也吵翻了天。 一、事件复盘:1万5的衣服换9块钱,邻里变冤家 这事得从成都双流区的一个普通楼道说起。年轻人王东打包了两大袋衣物搁在家门口,等着快递员上门取件,自己转身回屋拿个快递单的功夫,袋子就没了。 调监控一查,王东差点气晕——是隔壁88岁的张婆婆拎走了。更让他窝火的是,那袋里有件去年花1万5买的始祖鸟冲锋衣,已经被张婆婆和自家旧衣混在一起,卖给流动回收商换了9块钱。 等王东找上门,张婆婆的儿媳李芳赶紧陪着去废品站找回了5件衣物,但始祖鸟冲锋衣裤已经被刮破、染了污渍,彻底没法二次销售了。王东开口要8000元赔偿,李芳觉得衣服有折旧,又没看到完整价格证明,只愿意赔5500元,两边谈崩了。 王东干脆把张婆婆、儿媳还有物业公司一起告上法院,索赔财物损失、误工费、精神抚慰金等加起来超2.2万元。本是低头不见抬头见的邻居,这下彻底撕破了脸。 二、法律拆解:800元赔偿不是"和稀泥",这些规矩要懂 法院最终判赔800元,不少人觉得"判得太轻",但懂法的人都知道,这判决其实有理有据。这里面藏着三个关键法律知识点,普通人必须搞清楚。 1. 门口的衣服不是"遗失物",捡走就是有错 首先要明确:王东放在家门口的衣服,根本不算法律意义上的"遗失物"。法律里的遗失物是指主人不小心丢了、失去控制的东西 。而王东的袋子放在自家门口,还等着快递员来取,属于他能控制的范围,只是暂时没拿在手里而已。 张婆婆觉得这是"没人要的废品",但从法律上讲,她这种行为存在明显过失。《民法典》第1165条规定,只要因过错侵害了他人财产,就得承担侵权责任,这里的过错包括"应当预见却没预见"的疏忽。作为邻居,看到门口的袋子先问问物业或业主,本是基本常识,直接当废品卖掉,主观上的过错跑不了。 2. 赔偿不是按原价算,得看"实际损失" 王东索赔2.2万被驳回,核心原因是赔偿要讲"实际损失",不是想赔多少就赔多少。一方面,他没能提供完整的购买发票、吊牌等证据,没法充分证明衣物当前的准确价值;另一方面,这些衣服已经穿了一年,必然有折旧,不能按全新价格索赔。 更关键的是,衣物被找回来了,损失的是"受损导致的价值下降",不是衣服本身的全款。法院综合购买记录、折旧程度和受损情况算出来的800元,其实是按"填平原则"来的——弥补实际产生的损失,而不是让王东"额外获利"。 3. 物业为啥没担责?责任边界要分清 王东把物业也告了,但法院没支持,这也是很多人关心的点。原因很简单:物业的责任是公共区域的管理,而业主家门口不属于保洁或巡查的强制范围,物业没法预见老人会拾走衣物。不过法律人士也提醒,要是小区对回收人员有登记制度、楼道监控能实时提醒,或许能避免这类事,这也是小区治理该改进的地方。 三、网友吵翻了!三类观点戳中现实痛点 这事儿在网上发酵后,网友分成了三派,每种观点都戳中了现实里的相处难题。 1. 替王东叫屈派:"贵重物品不放好也不能被随便拿" 不少网友站王东这边,觉得"老人犯错不能轻饶"。有网友说:"省吃俭用买的始祖鸟,被9块钱卖了还弄坏了,赔800连干洗费都不够,这对年轻人太不公平"。还有人吐槽:"不能因为年纪大就降低责任标准,要是反过来年轻人拿了老人的东西,肯定不是这个判法"。 2. 帮婆婆说话派:"高龄疏忽该体谅,判决有温度" 支持张婆婆的网友则认为,判决兼顾了情理。有网友留言:"88岁老人眼神不好、判断力下降,误以为是废品也能理解,不是故意偷东西"。还有人说:"儿媳主动找衣服、愿意赔5500元已经很有诚意了,王东狮子大开口才谈崩的,自己也有责任"。 3. 理性分析派:"两边都有错,教训要吸取" 更多网友觉得"两边都有问题"。一方面,王东把高价衣物装在普通黑布袋里,又没贴"待寄快递"的标识,确实没尽到谨慎义务;另一方面,张婆婆"捡到就卖"缺乏邻里间的基本沟通。有网友总结得到位:"小事闹上法庭,既伤和气又费时间,两边都该长记性"。 这起纠纷最终以800元了结,但留下的教训比钱更重要。对普通人来说,至少要记住两件事:一是贵重物品别往门口放,哪怕等快递也要做好标识、尽量缩短放置时间;二是看到不属于自己的东西,别轻易拿,先核实归属是基本规矩。 不过话说回来,这事也引发了一个值得讨论的问题:高龄老人因疏忽造成他人损失,赔偿标准该如何平衡"过错责任"和"实际承受能力"?是该严格按损失赔,还是像本案这样酌情调整?欢迎在评论区说说你的看法。