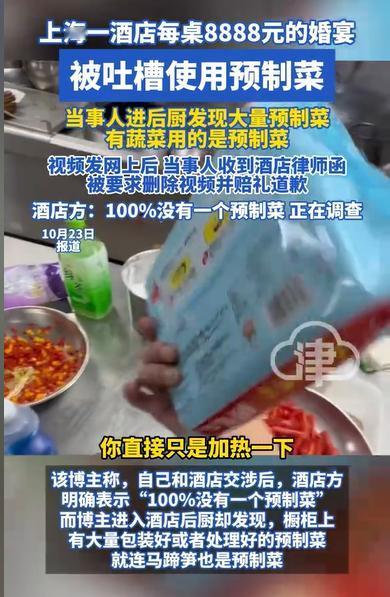

上海,新人花了37.98万元举办婚宴,每桌8888元,只为让宾客吃上一顿“高端盛宴”。可没想到,婚礼现场还未散席,宾客们质疑酒店菜品“像是预制的”,新郎新娘进厨房一看,竟真的发现了一柜子的成品袋装菜。酒店却坚称“百分百没有预制菜”,反而先发律师函要求新人删视频、道歉。 当晚的婚礼现场,灯光璀璨,鲜花与香槟交织成浪漫的画卷,新人携手步上舞台,接受宾客的掌声与祝福。所有人都在期待着仪式后的“重头戏”——那桌传说中8888元一桌的豪华酒席。菜单名字响亮,寓意吉祥,可等菜一盘盘上桌后,宾客们却皱起了眉。“味道有点怪。”“这不是冷冻回温的感觉吗?”窃窃私语在酒桌间蔓延。 新郎新娘起初并未在意,但当他们一桌桌敬酒时,发现菜几乎没怎么动。朋友悄声提醒:“这菜不对劲,像是预制的。”新郎的笑容渐渐僵住。婚礼刚结束,两人直接去了后厨,眼前的一幕让他们惊呆——操作台上摆满了已经处理好的预制菜袋装成品,有鸡肉、有海参,甚至连蔬菜如马蹄笋都装在真空包装袋里。 面对质问,酒店负责人却一口否认:“我们百分百没用预制菜!”新人不信,拍下视频作为证据,并发到社交平台。没想到,视频一出,酒店立刻发来律师函,称其“散布不实信息、损害商业信誉”,要求删除视频并公开道歉。 事情瞬间发酵,引发网友热议:花37万吃“袋装婚宴”?而法律层面,这起事件究竟该如何界定? 首先,从合同角度分析,新人与酒店之间构成典型的服务合同关系。婚宴的本质是消费者花钱购买“现场餐饮服务”,酒店则应履行提供高质量菜品的合同义务。根据《民法典》第509条规定:“当事人应当按照约定全面履行义务,应遵循诚信原则,根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。”如果酒店在宣传中标榜“现做宴席”“新鲜食材”,但实际大量使用预制菜,则属于违约行为。新人有权要求减价、退费或赔偿损失。 其次,若酒店在宣传时刻意隐瞒或虚假陈述,比如声称“现场烹饪、绝无预制”,就可能构成欺诈行为。根据《消费者权益保护法》第55条,经营者有欺诈行为的,应按消费者要求增加赔偿,其金额为服务费用的三倍。也就是说,如果新人能证明酒店存在欺骗性宣传,他们有权要求退一赔三——37.98万元的婚宴,酒店可能要赔超过百万。 值得注意的是,婚宴消费属于典型的体验型服务。法律虽不禁止使用预制菜,但前提是经营者必须明示。国家市场监管总局在近期发布的餐饮行业规范中明确要求:餐饮服务提供者若使用预制菜,应在菜单、点餐界面、或显著位置向消费者明示。否则,就构成信息不对称欺诈。 再看酒店的律师函行为,若新人发布的视频内容客观、真实、未夸大事实,则属于消费者的合理维权,不构成侵权。《治安管理处罚法》第42条规定,捏造事实诽谤他人,才构成违法;而依据《民法典》第1024条,公民享有名誉权与言论自由权,对自身合法权益的维护不应被压制。如果新人所拍内容属实,酒店发函恐难成立;反之,若视频存在误导性陈述,酒店确有权追究法律责任。 从社会角度看,这场“婚宴预制菜风波”折射出公众对餐饮行业透明度的焦虑。预制菜本身并非违法,它可以提高出餐效率、降低成本,但问题在于消费者有权知情、选择与拒绝。当花高价买的是“手艺菜”,结果端上桌的却是“工厂菜”,那就是信任的崩塌。 若最终调查证实酒店确实使用预制菜且未明示,除承担民事赔偿外,还可能被行政处罚。《反不正当竞争法》第8条规定,经营者不得对商品或服务作虚假宣传,欺骗、误导消费者;情节严重的,监管部门可处以最高200万元罚款。 而对于新郎新娘而言,他们的维权行为本身也要注意方式和证据边界。法律允许消费者合理曝光问题,但前提是事实准确、表述客观、证据充分。若发布的视频中夹杂主观臆断或侮辱性语言,就可能被认定为“侵害名誉权”。 从法律逻辑上看,这起事件的核心并非“能不能用预制菜”,而是“有没有告知”。使用预制菜并不可耻,隐瞒预制菜才违法。消费者要的是透明,而不是惊喜。 婚宴,本该是人生最幸福的一天,却因一道“预制菜”变成舆论与法律的拉锯。新人维权无错,酒店自保也无错,但错误的是那份被忽视的诚信原则。 如今,预制菜早已走进餐馆、校园乃至餐桌。行业的规模化不是问题,不透明才是风险。餐饮企业若想赢得市场,不仅要做出好菜,更要说真话。