五角大楼收到噩耗,中国新型太空雷达可穿透云层,B-2、F-35都要有麻烦了 近日,多家外媒都关注到了中国的新型太空雷达“LT-1双卫星雷达系统”,这玩意儿往607公里高的准太阳同步轨道一放,五角大楼的心头肉——B-2、F-35那些号称“来无影去无踪”的隐身战机,恐怕真要迎来麻烦了。 2022年1月LT-1A星先一步升空,2月底B星跟上形成双星编队,这对“太空搭档”刚完成在轨成像就交出了优异答卷,如今中国科学家的模拟实验更是直接戳破了隐身战机的生存神话。 要知道,美军这些年把隐身性能当宝贝疙瘩,F-35的雷达截面(RCS)被吹成0.0015平方米,说是跟金属高尔夫球差不多大,意思就是传统雷达根本抓不到踪影。 过去这招确实管用,光学卫星怕云怕黑,单颗雷达卫星又容易被地面杂波骗过去——波涛汹涌的海面、高低起伏的山脉都会反射雷达信号,隐身战机的微弱回波混在里面,就像沙子掉进水缸,根本分不出来。 美国早年的“长曲棍球”雷达卫星虽然能穿云透雾,在海湾战争里找到过伊拉克的地下掩体,但面对移动的隐身目标照样束手无策,因为杂波干扰下,连0.0015平方米的信号都过滤不出来。 但LT-1这套系统玩了个新花样,不是靠单颗卫星“又发又收”,而是让A星专门发射雷达脉冲,B星负责接收回波,两颗卫星还能切换跟飞、绕飞两种模式,跟飞时相位差180度,4天就能重复观测同一区域,绕飞时又能精准同步相位和时间。 这种“分工合作”的设计太关键了,就像两个人配合找东西,一个打手电一个专门看,比自己一手打手电一手找要清楚得多。 再加上它搭载的L波段雷达波长长,比C波段穿透力强太多,别说云层雾霭,连植被层都能钻过去,地面杂波在这种长波面前反而变得“规矩”了不少,容易被算法过滤掉。 中科院的研究早就说过,SAR雷达的“合成孔径”技术能把几米长的天线等效成数千米的大天线,LT-1的SAR天线总面积超过33平方米,又是国内在轨口径最大的,分辨率能到3米,观测幅宽更是有400公里,相当于一次能扫过几个地级市的范围,隐身战机想靠“钻空子”躲过去根本不现实。 模拟实验的数据更能说明问题,就算是时速低到50公里的慢速移动目标,LT-1都能稳稳抓住,更别说时速动辄上千公里的战机了。 这里面还有个门道,隐身战机再能藏,飞行时总有微动部件——发动机叶片在转、襟翼要调整,这些细微动作会产生“微多普勒效应”,就像人走路时胳膊摆动会留下独特痕迹,战机的这些微动信号会附着在回波里。 过去单星雷达信号杂,这些痕迹被盖住了,现在LT-1把杂波压下去,这些“小动作”就暴露无遗。 美军可能没料到,他们花几十亿美金搞的吸波材料和气动外形,挡得住地面雷达,却挡不住太空里这种“分工明确”的雷达组合,毕竟卫星在几百公里高空俯瞰,战机的飞行轨迹和微动特征,在清晰的回波里就像在白纸上画了条线。 五角大楼这些年一直盯着中国的太空活动,早年就说中国要建太空监测网络“让敌人变聋变瞎”,现在轮到自己坐不住了。 F-35在亚太地区部署了上百架,靠的就是“隐身突防”的底气,要是LT-1能在几百公里外就锁定它的位置,那它从嘉手纳基地起飞没多久,轨迹就被传到地面指挥中心了,还怎么执行突袭任务? B-2更尴尬,虽然隐身性能比F-35强,但体型大,飞翼布局的舵面调整幅度大,微多普勒信号更明显,LT-1的4天重访周期加上3米分辨率,根本藏不住它的行踪。 有军事专家算过,过去地面反隐身雷达覆盖范围有限,还容易被摧毁,而LT-1在太空轨道上,很难被直接打击,等于架起了一座“永不陷落的瞭望塔”。 更有意思的是,LT-1还只是个开始,现在“环天星座”“女娲星座”都在组网,未来几十颗雷达卫星上天,重访周期能压缩到45分钟甚至更短,全球任意点都逃不过监测。 美军要是想升级隐身技术,就得换更高级的吸波材料,可L波段雷达对现有材料的抑制效果本来就好,新材料研发没个十年八年下不来,而且成本得翻好几倍。 要是想靠低空突防躲避,LT-1的宽幅观测和穿透能力,就算贴地飞行也会被抓出来,毕竟3米的分辨率连地面沉降都能测,更别说一架几十吨的战机了。 说到底,LT-1的突破不是偶然,是中国把SAR技术、卫星编队控制这些硬功夫练到了家。 过去美军总觉得隐身技术是“降维打击”,现在中国用两颗卫星就撕开了口子,这哪是简单的技术突破,简直是把太空监测的规则改了。 未来要是更多雷达卫星组网,B-2、F-35这些“隐身明星”,恐怕真要从“无影刺客”变成“透明飞机”了,五角大楼的焦虑,估计还得持续好一阵子。

晴朗的天

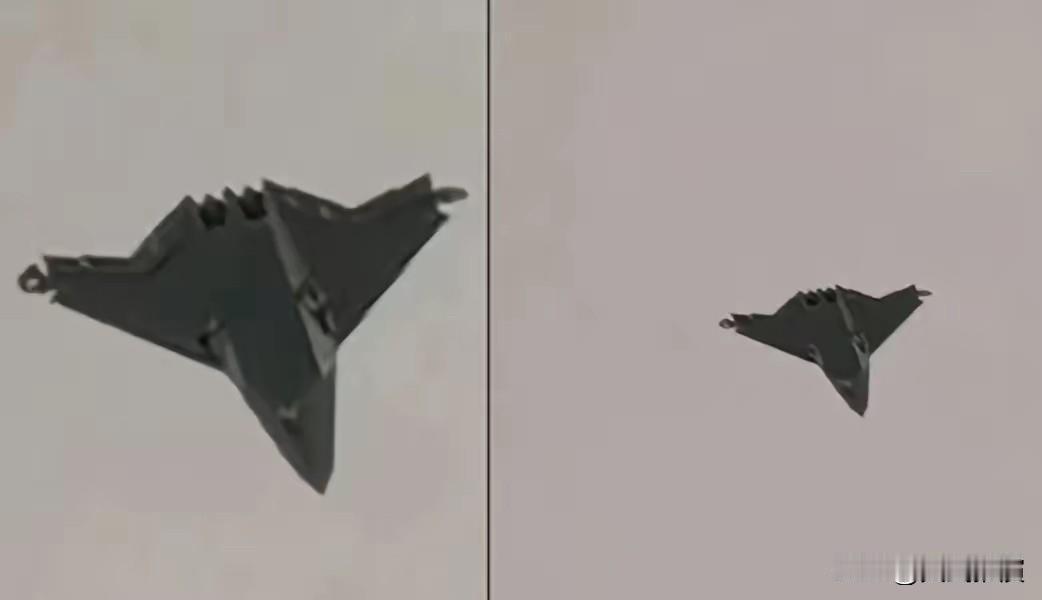

还能检测水下1000米!