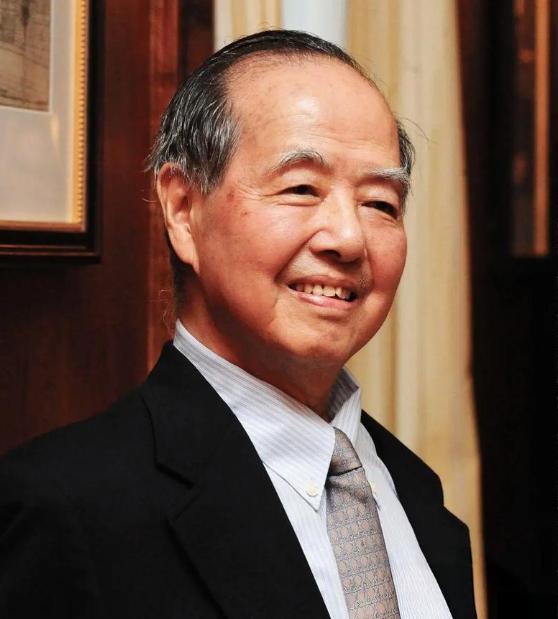

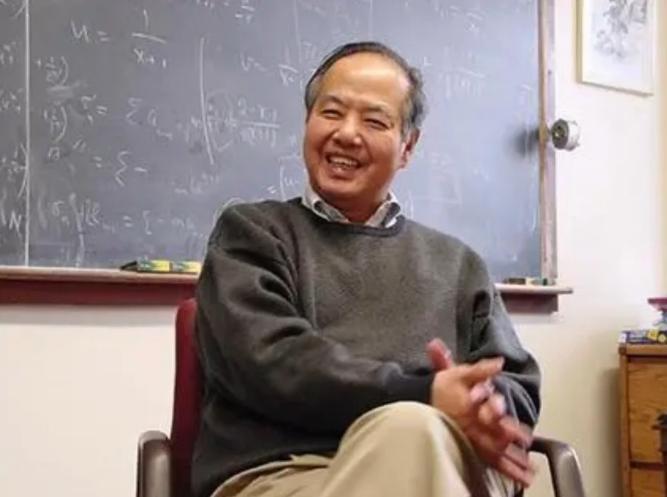

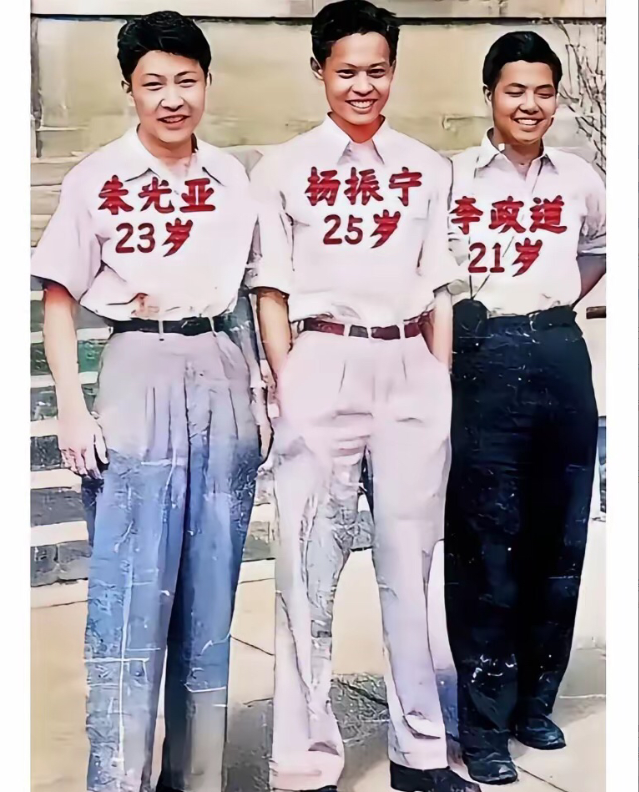

有人问李政道,你为什么不回国养老?如果回国的话,生活比在美国好多了!但是李政道只是淡淡的回了一句,我不想给祖国添麻烦! 这句话背后藏着的是老一辈科学家刻在骨子里的谦逊与务实,绝非一句简单的客套话。 了解他一生轨迹的人都清楚,这位诺贝尔物理学奖得主从未与祖国的科技事业脱节,只是选择了最适合自己晚年状态、也最能持续创造价值的方式,默默践行着爱国初心。 先说说他那些“不添麻烦”的实际行动,早在上世纪70年代,他就顶着复杂的国际环境频繁回国,38年间往返49次,把自己的影响力发挥到了极致。 当时中国刚经历特殊时期,科技人才断层严重,科研体系也与世界脱节,他看在眼里急在心里,率先提出引进博士后制度,还一手推动了中美联合培养物理类研究生的CUSPEA项目。 那个年代没有电子邮件,他带着家人和秘书手写一封封信件联系美国高校,争取到全免的留学经费,十年间为中国送出去915名优秀学子。 如今这些人里出了15位中外院士,300多人在国际科技组织任职,400多位成为高科技企业家,这份人才礼物的价值,远比回国养老带来的仪式感重要得多。 他还建议建造的正负电子对撞机,当年总投资2.2亿元,不仅让中国粒子物理研究跟上了世界步伐,更意外成为中国互联网技术的起点,正是通过这个项目的国际合作,互联网技术才首次进入中国,为后来的信息高速公路打下基础。 到了晚年,李政道的身体状况已经不允许他再长途奔波,据他的老友何祚庥院士透露,年过九旬后,他行动多有不便,连国际旅行都成了奢望,2016年上海交通大学李政道研究所成立时,他都只能派长子代为出席。 这时候如果选择回国养老,且不说跨洋飞行的身体风险,单是医疗保障就需要祖国投入特殊资源。 美国的养老保障体系早已成熟,65岁以上老人能享受全国统一的医疗保险计划,覆盖住院、诊疗等主要费用,90%以上的老年人都能从中受益,再加上社区提供的居家服务、活动中心等配套,基本能实现生活自理而无需专人全天候照料。 反观当时国内的养老服务,虽然发展迅速,但针对高龄顶尖科学家的个性化医疗和护理资源仍相对紧张,他显然不愿占用这些稀缺资源,让祖国为自己的生活起居分心。 更重要的是,退休后的李政道从未停止过科研工作,从1949年发表第一篇论文到2010年,他62年间累计发表321篇论文,在量子场论、天体物理等多个领域留下奠基性贡献,甚至被认为有6项成果达到诺贝尔奖级别。 留在美国,他能随时接触到世界最前沿的科研文献和设备,即便年事已高,依然能指导学生、参与项目,这种持续的学术产出,对祖国科技事业的间接推动远比回国安享晚年更有意义。 他还把自己的诺贝尔奖章、毕生手稿和艺术藏品都捐赠给了上海交通大学,设立的“䇹政基金”二十多年来资助了5232名本科生开展科研训练,仅兰州大学就有923名“䇹政学者”从中受益,毕业后深造率高达95%,这些行动远比“回国养老”四个字更有分量。 有人或许会拿他和杨振宁的选择对比,觉得杨振宁晚年回国定居才是爱国的体现,但两位科学大师的选择只是形式不同,内核都是为国奉献。 杨振宁回国时得到了清华大学的全方位支持,既能授课育人,又能参与科研决策,而李政道的性格更倾向于专注学术本身,不愿被过多行政事务和社交活动打扰。 要是他回国养老,以他的声望,各种座谈会、纪念活动恐怕会排满日程,反而会打乱他潜心研究的节奏。 美国宽松的学术环境让他能保持相对自由的状态,甚至在生命的最后几天,还在兴致勃勃地和家人一起做物理实验,即便失败了也乐在其中。 这种纯粹的科研状态,正是他不愿放弃的,也从侧面说明,留在美国对他而言不是享受,而是继续工作的必要条件。 再看看当时的客观环境,国内的科研配套虽然发展迅速,但在基础物理领域的顶尖资源整合上,与美国仍有差距。 李政道毕生钻研的量子场论、基本粒子理论等方向,需要频繁与国际顶尖团队交流,查阅最新的实验数据,这些在美国唾手可得的资源,在国内当时可能需要协调更多力量才能实现。 他深知祖国的科研经费和资源来之不易,与其回国后为了学术需求让相关部门额外协调资源,不如留在资源集中的地方,用自己的人脉和经验继续为中外科研合作搭建桥梁。 他没有选择以“归国元老”的身份享受待遇,而是用一生的行动证明,爱国从来不是形式上的归巢,而是始终把祖国的发展放在心上,在最适合自己的岗位上持续发光发热。 那些质疑他不回国就是不爱国的人,恐怕没看懂这份“润物细无声”的奉献,比起轰轰烈烈的回国仪式,他留下的人才梯队、科研体系和学术精神,才是给祖国最厚重、最不“添麻烦”的礼物。 直到生命的最后阶段,他还在牵挂着国内的科研进展,这种深入骨髓的家国情怀,远比一句“我要回国”更有力量,也让“不想给祖国添麻烦”这句话,成为了科学家爱国精神的另一种生动注解。