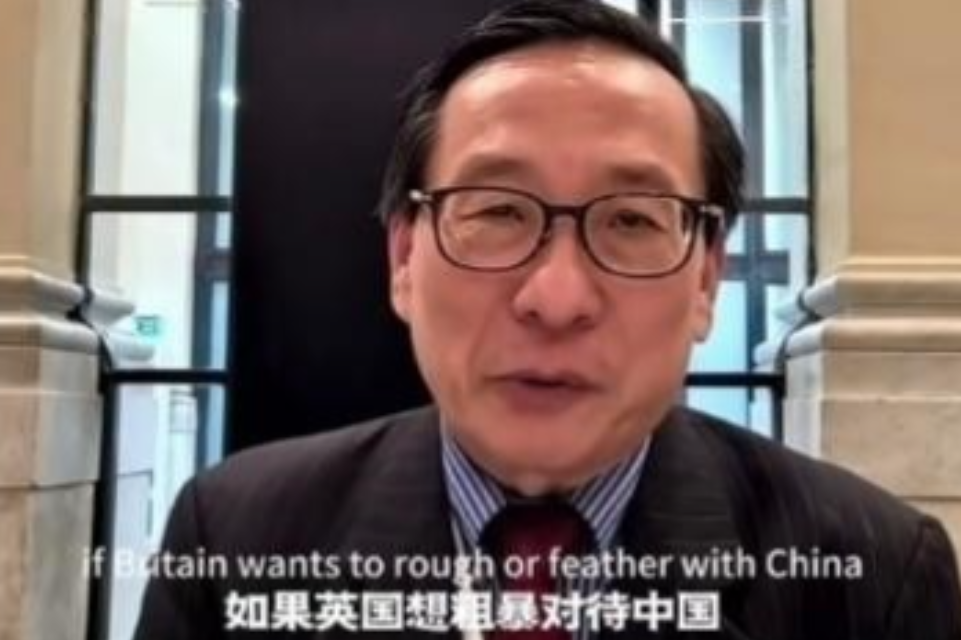

中国外交部发言人林剑表明,如果英国政府不批准中国在英国新建大使馆,中国将如何解决!林剑表示英方毫无契约精神、失信失德,不断以各种理由拖延审批并乱加挂钩,导致项目审批问题不断复杂化、政治化,这与英方承诺和改善中英关系的表态完全不相符合。 更讽刺的是,当英国驻华使馆因设施老化停水停电时,伦敦方面竟反咬一口,指责中方“故意断水施压”。外交场合的攻守道,此刻演变成赤裸裸的双重标准博弈。 英国政府给出的拖延理由堪称“魔幻现实主义”,一会儿说新馆设计“破坏历史风貌”,一会儿又炒作“中国间谍渗透风险”。 这种套路让人想起2019年某西方智库报告,声称中国在英投资基建是为“收集情报”,结果被英国《卫报》揭穿是“捕风捉影”。 历史总是惊人地相似。1985年中英谈判香港回归时,撒切尔夫人曾以“主权问题不容妥协”强硬表态,却在后续谈判中因经济利益多次让步。 如今在使馆问题上,英国似乎又想复刻“经济靠中国、安全靠美国”的骑墙策略。2025年6月白宫致函英国,声称“担忧中国使馆威胁美英情报安全”,直接把外交问题包装成“国家安全”大戏。这种操作与当年美国以“国家安全”为由阻挠华为5G建设如出一辙。 中方提出的对等回应堪称“教科书级操作”。当英国要求中方加快审批其驻华使馆重建时,林剑明确表态:“双方应相互支持。” 这看似温和的措辞,实则暗藏玄机,2023年英国驻华使馆翻新工程耗时仅8个月,而中国使馆项目却被拖了7年。更扎心的是,英国驻华使馆新馆配备的智能安防系统,用的还是中国海康威视的技术。 这种不对等在经贸领域尤为明显。2025年1-9月,中英贸易额达920亿美元,但英国对华出口同比下降12%,而中国对英投资逆势增长18%。 就像英超球队曼城老板曼苏尔家族一边抱怨“中国市场竞争激烈”,一边偷偷增持中国新能源企业股份。英国在使馆问题上的双标,本质上是对华政策“既要吃中国饭,又要砸中国锅”的矛盾写照。 1840年鸦片战争后,英国用军舰轰开中国大门,强迫签订《南京条约》;2025年的使馆审批战,则是新时代的“没有硝烟的战争”。 当年大英帝国靠的是坚船利炮,如今却试图用“国家安全”话术遏制中国发展。这种转变折射出国际权力格局的深刻变化,当新兴大国崛起,传统霸权国家既想分蛋糕又怕被超越的焦虑暴露无遗。 耐人寻味的是,英国在使馆问题上的强硬态度与经济现实形成鲜明对比。2025年第二季度,英国GDP环比增长0.1%,创下2022年以来新低。 而中国对英直接投资同比增长23%,在新能源汽车、光伏领域屡屡“抄底”英国资产。就像当年东印度公司用鸦片打开中国市场,如今中国资本正用市场逻辑重塑中英关系。英国若继续用冷战思维处理对华事务,恐将重蹈“日不落帝国”衰落的覆辙。 要打破当前僵局,中英需找到新的利益契合点。在能源领域,英国可借助中国核电技术重启欣克利角C项目,这个总投资200亿英镑的工程已因资金短缺停滞三年。 在科技领域,华为在剑桥设立的半导体研发中心,可为英国培养5000名高端技术人才;在文化领域,大英博物馆的敦煌文物数字化项目,正是中英合作的典范。 这种务实合作已有成功先例。2024年中英签署的《绿色金融合作协议》,推动伦敦成为全球最大人民币离岸交易中心,日均交易额突破1.2万亿元。 正如英国前财政大臣奥斯本所言:“与中国对抗的代价,远比合作高昂。”当英国商界开始用脚投票,政客们是时候放下意识形态偏见,回归务实外交了。 站在泰晤士河畔的新使馆工地外,施工围挡上的“中国建造”四个大字格外醒目。那些举着“国家安全”标语游行的英国民众不会知道,他们脚下踩着大英帝国昔日的殖民遗迹,而头顶飞过的航班正沿着“一带一路”航线穿梭。 历史终将证明,在全球化退潮的今天,任何试图用政治操弄阻碍经济合作的行为,终将被时代抛弃。就像19世纪英国用炮舰打开中国大门,21世纪的中国正用市场逻辑重塑国际规则。 当林剑说出“后果自负”四个字时,不仅是外交辞令的升级,更是对旧秩序的宣战——在这个互联互通的时代,没有国家能独善其身,唯有合作共赢才是正道。 信息:中国使馆新建项目被英方拖延7年,中方回应:英方毫无契约精神、失信失德 2025-10-17 20:14·观察者网