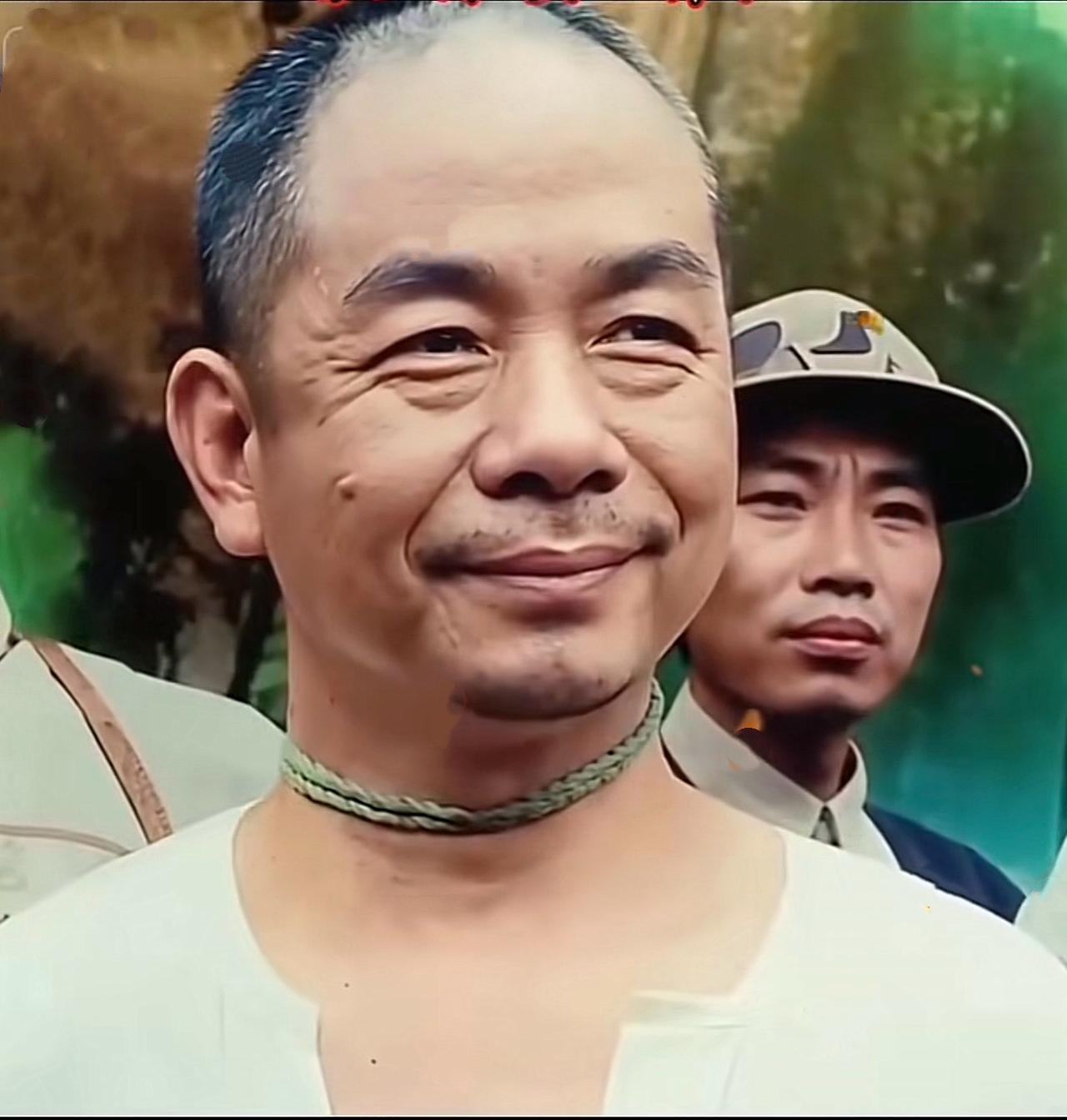

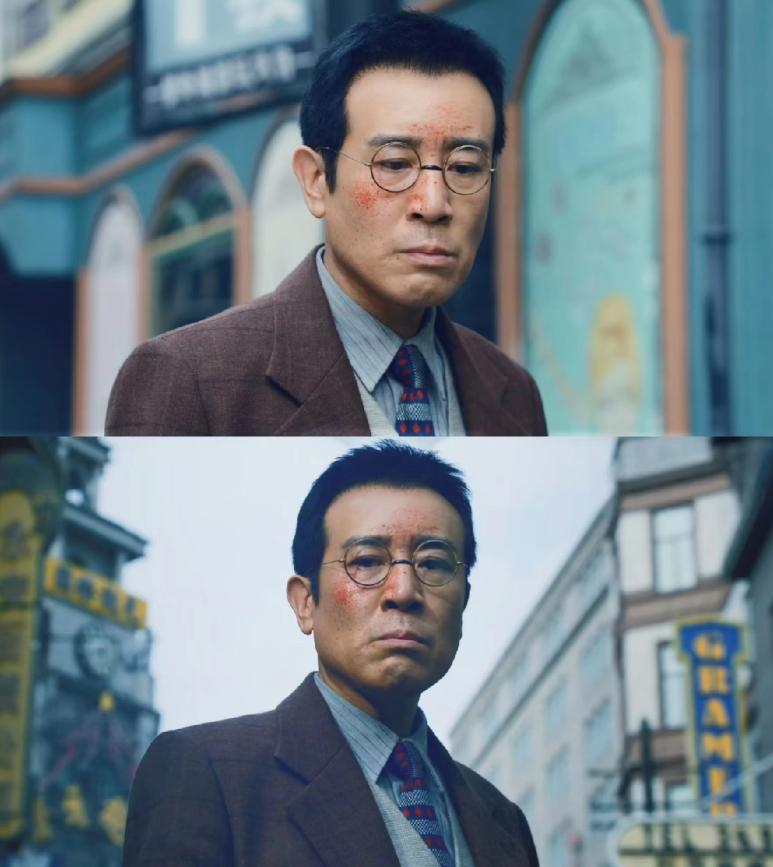

军统少将沈醉的母亲,第一次见到大特务徐远举后,告诫儿子说:“这个人生得圆眼尖鼻,性必凶残,得志必暴戾,既不可得罪,又不可深交。” 这个人,就是军统“三剑客”之一的徐远举。 故事得拉回到上世纪三十年代的上海。那会儿,沈醉已经是军统在法租界的组长,年轻有为,正是春风得意的时候。经人介绍,他认识了从黄埔军校毕业没多久的徐远举。俩人都是年轻人,都想干一番大事业,一来二去就熟络了。徐远举那会儿还没啥名气,就琢磨着让沈醉给搭个线,在上海特区谋个差事。 沈醉这人讲义气,觉得朋友一场,能帮就帮。可他把这事跟顶头上司戴笠一说,戴笠眼皮都没抬,直接给拒了,嫌徐远举这人面相不佳,不适合在上海混。最后,徐远举被安排去了西藏。这在当时看来,妥妥的是个冷板凳。 可徐远举不这么想,觉得好歹是个独当一面的机会,心里还挺乐呵。临走前,沈醉热情,留他在家里住了几天。也就这么几天,出了个改变很多人命运的插曲。 一天晚上,沈醉的母亲,一位深居简出的传统女性,偶然碰见了徐远举。就这么一个照面,老太太心里就“咯噔”一下。等人走了,她立马把沈醉叫到一边,脸色严肃地告诫他:“这个人生得圆眼尖鼻,性必凶残,得志必暴戾,既不可得罪,又不可深交。” 这话说的,信息量可太大了。搁现在,咱们得说这是“面相学”,但在当时,那是一个长辈几十年阅历的结晶。沈醉听了,嘴上没说啥,心里却把这话记下了。 后来的事,简直就像是照着老太太的剧本演的。 徐远举确实是个有本事的人,就算去了西藏那样的地方,也硬是让他闯出了一片天。后来,在沈醉的几番力荐和私下打点下,徐远举的官是越做越大,最终爬到了保密局西南特区区长的位置,手握生杀大权。 这下,算是“得志”了。那么“暴戾”呢? 老太太的话,一字不差地应验了。 徐远举在重庆主持工作期间,制造了骇人听闻的“《挺进报》事件”,一百三十多名地下党员和进步人士惨遭逮捕,其中很多人被杀害。他还亲手策划并执行了对杨虎城将军及其家人的灭门惨案。到了1949年重庆解放前夕,他更是下令在白公馆和渣滓洞进行大屠杀,数百名革命志士倒在黎明之前。 他手段之残忍,作风之狠辣,连军统内部的人都觉得心惊。当年的“圆眼尖鼻”,如今成了杀人不眨眼的魔王。沈醉母亲那句“性必凶残,得志必暴戾”,仿佛一道宿命的谶语,笼罩在徐远举的头顶。 1949年,徐远举在昆明被起义的卢汉将军扣押,从一个抓人的人,变成了被抓的人。命运跟他开了个大玩笑,他被关进的地方,正是他曾经用来关押别人的白公馆。 1956年,他被转到北京的功德林战犯管理所接受改造。在这里,他再次见到了沈醉,还有另一位“剑客”周养浩。当年的军统三巨头,如今成了同窗狱友,天天学习、劳动、写检讨,真是让人唏嘘。 一开始,徐远举还是那副臭脾气,不服管教,总觉得自己了不起。后来在文强等人的开导和“修理”下,才慢慢磨平了棱角。说来也有趣,这位曾经的大特务,居然在功德林里认真研读起了《资本论》,书上写满了批注,比谁都用功。沈醉后来说,他是真的想从根上搞明白,自己到底输在了哪里。 他比谁都想早点出去。 每当有特赦名单公布,他都紧张得不行。1960年,第二批特赦名单下来,他作为在押战犯代表上台致辞,眼巴巴地看着沈醉等人走出高墙。沈醉临走时还安慰他:“老徐,好好表现,下一批肯定有你!” 可一批又一批,名单上始终没有他的名字。他一次又一次地作为代表,送走昔日的同僚,自己却成了功德林的“常住户口”。究其原因,无非是他手上的血债太多,民愤太大,历史的账,没那么容易一笔勾销。 希望的反复破灭,最是磨人。1.9米的大个子,身体也渐渐垮了。 1973年1月19日,北京的冬天冷得刺骨。徐远举在缝纫组干活,因为十几件衣服没做好被要求返工,他当场就炸了。他觉得别人是故意刁难他,摔了手里的活儿,跟人吵得面红耳赤。 那股子压抑多年的“暴戾”之气,在这一刻,以一种最平常、也最致命的方式爆发了。 晚上,他赌气非要用冷水洗澡。刚出浴室,人就直挺挺地倒下了,当场中风。当时的管理所医疗条件有限,加上夜里送大医院审批流程繁琐,一来二去就给耽搁了。从发病到被送到复兴医院,整整拖延了两天。 最终,抢救无效。1973年1月21日,这位曾经让无数人闻风丧胆的大特务,因为一场小小的争执和一次赌气的冷水澡,走到了生命的尽头,终年59岁。 他的死,甚至惊动了周总理。总理在看到报告后,特意询问为何19号发病,21号才送到医院。调查结果是,判断失误,流程耽搁。没有阴谋,没有黑幕,就是一连串的官僚主义和意外,结束了他复杂的一生。