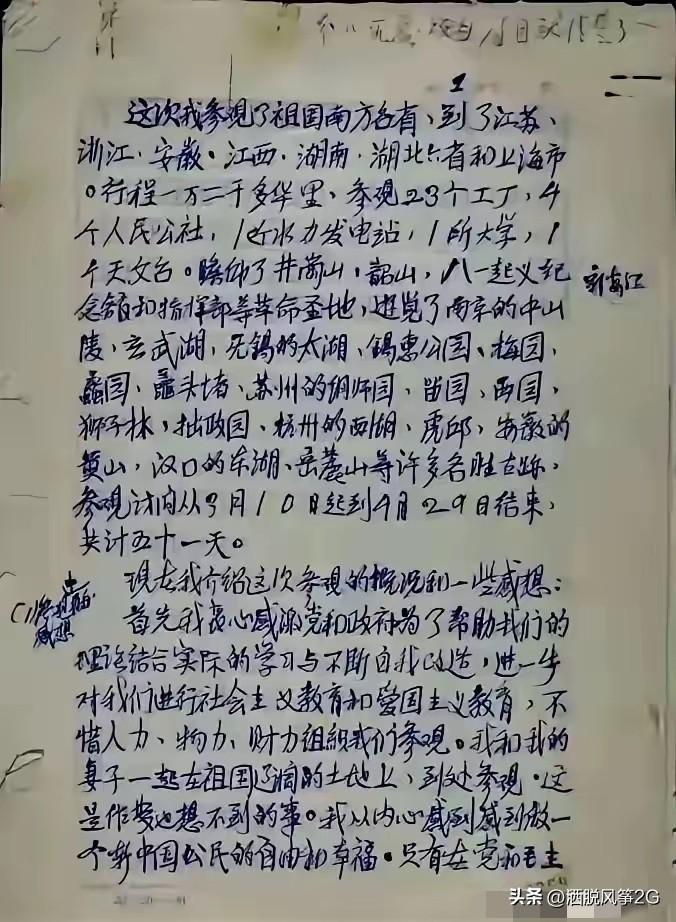

这是溥仪的亲笔手迹。你能看懂写的是什么吗?作为清朝末代皇帝,他虽没有什么丰功伟绩,但一生的传奇经历,在我国所有帝王中,却几乎无人能比。 你可能不知道,溥仪的书法底子,打小就和别的皇子不一样。他3岁登基,还在襁褓里就成了紫禁城的“主人”,可真正属于他的童年,全耗在了笔墨纸砚上。宫里专门请来的翰林学士当老师,每天天不亮就催着他起床练字,握笔姿势不对要罚,字写得歪歪扭扭要罚,就连墨磨得太浓或太淡,都得站在旁边重新磨一个时辰。那时候他哪懂什么“帝王必修课”,只觉得那支毛笔比烧火棍还沉,案头的宣纸堆得比人还高,偶尔偷偷溜出去看太监们放风筝,回来准得被师傅罚抄《论语》,字里行间全是小孩子的委屈和无奈。 后来辛亥革命爆发,溥仪12岁那年被迫退位,虽说还能住在紫禁城后半部分,保留着“皇帝”的虚名,可练字的规矩没断,只是心态变了。那时候他的手迹里,多了些潦草和浮躁,偶尔还会在字里行间画小圈圈——现在去故宫博物院看他当时的手稿,还能发现这些小痕迹,专家说这是他内心焦虑的表现。毕竟,外面的世界已经天翻地覆,他却被困在红墙里,写的字再工整,也挡不住时代的洪流。 再后来,伪满洲国时期,溥仪成了日本人的傀儡,那段时间他的手迹风格大变。你去查相关史料会发现,那时候他写的诏书、命令,字迹工整得近乎刻板,每个笔画都小心翼翼,没有半点早年的随性。不是他想写得这么“规矩”,而是身边全是监视他的人,哪怕一个字写得出格,都可能引来麻烦。他后来在《我的前半生》里回忆,那段日子写东西,比当年在宫里练字还难受,因为宫里练字是罚,可那时候写字是“演”,演给日本人看,演给身边的傀儡官员看,唯独不是写给自己的。 很多人只盯着“末代皇帝”这个标签,觉得他的一生充满传奇,却很少有人想过,这份“传奇”里藏着多少无奈?他从皇帝变成公民,这辈子没干过什么丰功伟绩,可他的手迹,却是一部活的近代史书。新中国成立后,溥仪成了一名普通公民,那会儿他再提笔写字,字迹里没了早年的稚嫩,没了中年的刻板,多了些平和。他常写“劳动最光荣”“好好学习”这类简单的句子,笔锋轻柔,没有半点帝王的架子。有次他去书店买字帖,店员认出他,问他怎么还练这种普通字帖,他笑着说:“现在我是老百姓,写老百姓的字,才踏实。” 你说,我们看溥仪的手迹,到底看的是什么?是看末代皇帝的书法水平?还是看那段动荡的历史?其实更该看的,是一个人在时代浪潮里的转变——从养尊处优的皇帝,到傀儡,再到普通公民,他的字里藏着他的人生,也藏着一个国家的变迁。如果只把他的经历当“传奇”看,就太浅了,因为他的一生,本就是近代中国从封建走向民主的缩影。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。