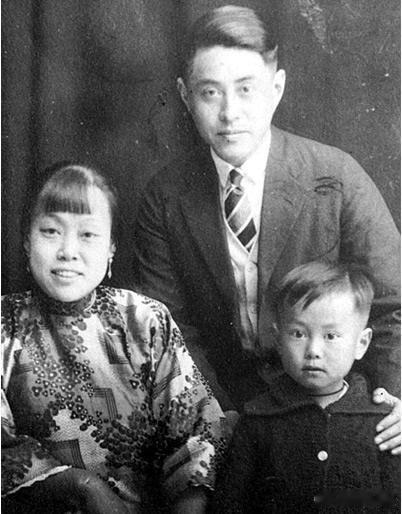

杨振宁父亲的“反套路教学法”:天才最该补的不是奥数,是《孟子》 当数学家父亲发现儿子在数学上天赋异禀,第一反应竟是请人讲《孟子》。杨振宁家这段跨越近百年的教育往事,恰恰戳中了当下无数家长的教育迷思。在“超前学才是赢”的焦虑裹挟中,这位清华教授的选择,藏着对待天才最珍贵的清醒。 杨武之对儿子的教育智慧,首先体现在“不催快”的定力上。作为将现代数论引入中国中学的学者,他比谁都清楚儿子的数学潜力,也知道若提前讲授解析几何与微积分,杨振宁定能快速掌握。 但他偏偏放缓了学科进阶的脚步,花两个暑假请历史系高材生逐字讲授《孟子》,让十岁出头的杨振宁能通篇背诵这部经典。这份“慢”绝非浪费天赋,而是给天才立住了精神根基。《孟子》里“富贵不能淫”的气节、“仁心义路”的准则,成了比数学公式更坚固的人生“压舱石”。 反观今日教育场,“催熟”成了常态。三岁背完百首古诗、五岁刷完小学奥数成了家长炫耀的资本,却少有人想,那些远超年龄的知识灌输,不过是暂时的“技能表演”。 杨振宁后来坦言,父亲书架上的外文数学书他幼时也常翻看,即便读不懂细节,父亲也只说“慢慢来”。这种“不强迫”的智慧,恰是对天赋的最好保护。天才的大脑如同精密仪器,强行加载超负荷程序,反而会损耗其长期运转的能力。就像他自己在西南联大听过的“相变”讲座,时隔十几年才真正转化为研究成果,学问成长从无“速成公式”。 比“不催快”更重要的,是杨武之所践行的“广扎根”教育。他没有把儿子困在数学题海里,而是用《孟子》打开人文视野,用广泛阅读培育认知品味。杨振宁后来始终推崇“渗透法”学习,即便看不懂的内容,接触多了也会潜移默化影响价值观。 他中学时读《神秘的宇宙》,许多内容一知半解,却就此种下科学理想的种子;翻看《中学生》杂志里的数字游戏,竟无意中接触了排列组合的基础概念。这恰是对“留白教育”的最好诠释,给孩子的大脑留些“空闲地带”,让好奇自然生长,远比塞满既定答案更有价值。 那位写下“宁拙毋巧”的科学巨匠,用一生印证了父亲的远见。《孟子》的滋养让他在中西文化激荡中保持清醒,广泛阅读赋予他判断学术方向的“品味”,童年未被透支的精力,支撑他走过一个世纪的学术攀登。这对今天的家长是深刻启示:99.99%的普通孩子不必被“因材施教”绑架着强灌知识,少数天赋出众的孩子更无需被超前学习耗尽潜能。 教育从不是“抢跑比赛”,而是“扎根工程”。杨武之的选择早已说明,发现孩子的天赋后,别急着往快车道上推,先帮他筑牢精神地基,留足阅读与思考的空间。毕竟,所有长久的成就,都始于一颗被好好保护、慢慢滋养的心灵。