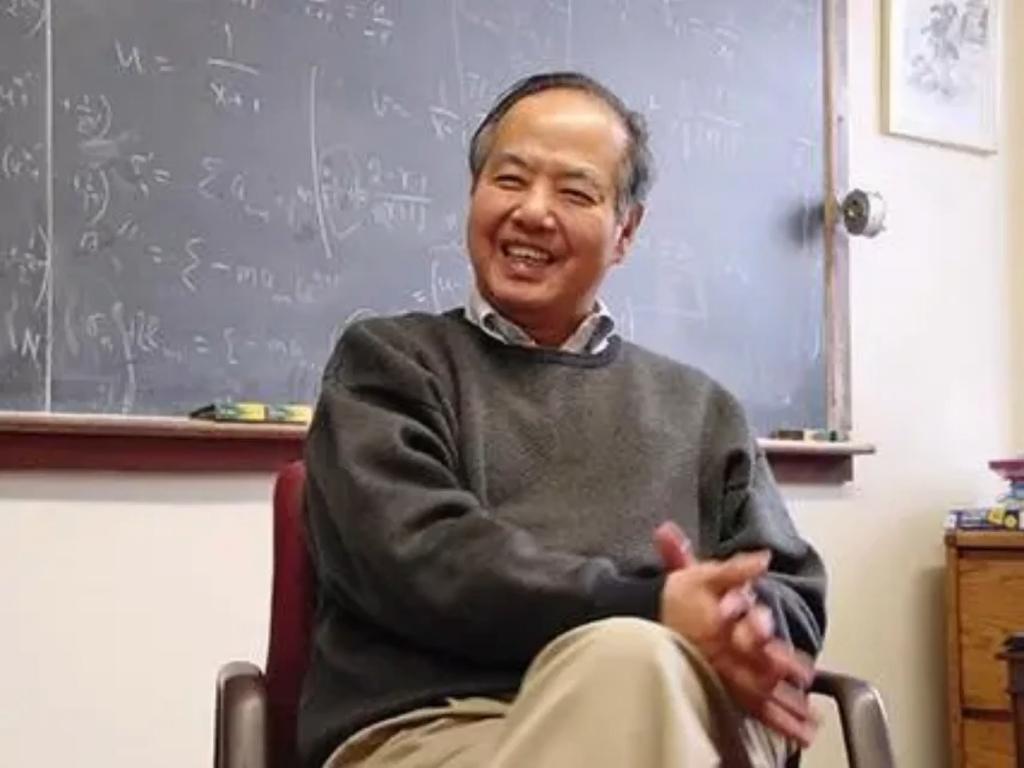

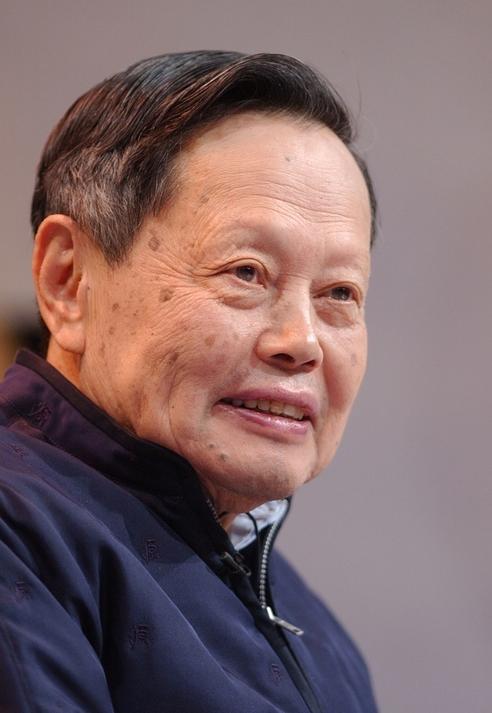

1946年,老师突然问到:"太阳中心的温度是多少?"李政道脱口而道:"我从书上看过,大概1000万度。"费米听完批评他:"你这样是不行的!" 23岁的中国留学生李政道遭遇了来美后最深刻的一课。当诺贝尔奖得主费米教授突然问及太阳中心温度时,这位年轻的物理天才凭借过目不忘的记忆力给出标准答案,却意外受到严厉批评。 费米的批评绝非小题大做。作为实验物理与理论物理双料大师,他深知单纯记忆数据的危险性。在曼哈顿计划期间,费米曾通过简单的纸片飘落实验就估算出原子弹爆炸当量,与精密仪器测量结果相差无几。这种"信封背面计算"的能力,正是他想要传授给年轻学者的核心技能。 值得玩味的是,李政道当时给出的1000万度数据确实与现有观测值相符。但费米在意的是思维过程而非结果本身。 他随后亲自示范如何通过核聚变原理、理想气体方程等基础物理知识,逐步推导出恒星内部温度的范围。这种"授人以渔"的教学方式,与当时盛行的填鸭式教育形成鲜明对比。 这场对话发生在二战结束后的关键节点。1946年,美国科学家从军事项目重返校园,带着曼哈顿计划积累的宝贵经验。 费米在芝加哥大学创建的"费米学派",正致力于将战争期间发展的物理思想系统化传授给新一代学者。与同时期的苏联形成对照,当时苏联科学界正受李森科事件影响,遗传学等学科遭受重创。 而美国则凭借战时吸纳的欧洲科学精英,营造出独特的跨学科研究环境。这种开放氛围使得"费米式提问"成为可能——它鼓励学生打破学科壁垒,用第一性原理思考问题。 值得一提的是,这个时期的美国大学还涌现出许多类似的研讨班模式,如奥本海默在伯克利主持的讨论班,都强调培养学生独立解决问题的能力。 李政道代表了中国传统教育的精华:惊人的记忆力、扎实的基础知识。他后来回忆,在浙大求学时就能背诵诸多物理常数。这种训练方式使其在西南联大期间脱颖而出,获得赴美机会。 但费米指出的是另一种能力:当没有书本可查时,如何依靠基本原理解决未知问题。这种差异在冷战时期的科技竞争中愈发明显。 1957年李政道与杨振宁获诺奖后,国际科学界注意到华人科学家在理论构建上的独特优势,但在原创性方法论上仍存提升空间。 值得注意的是,这种教育差异也体现在课程设置上:当时美国顶尖大学普遍开设"量级估算"课程,而东方大学更注重理论体系的完整性教学。 费米的提问艺术体现在多个著名案例中。除了"太阳温度"问题,他还曾让学生估算芝加哥的钢琴调律师数量。 这类"费米问题"的核心在于:将复杂问题分解为可估算的参数,通过量纲分析和合理假设得到数量级结论。这种思维方式在当代愈发重要。2016年引力波探测中,研究人员正是通过量级估算率先锁定可疑信号。 谷歌面试中著名的"曼哈顿下水道盖数量"问题,也延续着费米式的思维传统。可见,1946年那次对话蕴含的科学方法论,已超越时代成为创新人才的标配能力。近年来,这种思维方式更被拓展到创新创业领域,帮助创业者在缺乏完整数据时做出快速判断。 当前全球科学教育正面临新的转折。随着ChatGPT等AI工具普及,记忆性知识的价值急剧下降。2023年自然杂志调查显示,超过70%的顶尖科学家认为"估算能力"比"记忆精度"更重要。这恰恰印证了费米的前瞻性。 但东方教育传统仍有其价值。李政道晚年创建中美联合招考项目时,特别强调"既要费米的思维活力,也要东方的扎实基础"。 近年来清华学堂班的成功实践也证明,将西方探究式教学与东方系统训练结合,能培养出更多复合型创新人才。特别是在当前国际科技竞争背景下,这种融合教育模式显得尤为可贵。 费米方法的影响早已超越物理学范畴。在气候变化研究中,科学家通过简单模型估算碳排放影响;在疫情防控中,专家用基本再生数判断疫情走势;甚至商业领域,埃隆·马斯克推崇的"第一性原理"都可视为费米思维的延伸。 值得注意的是,这种方法与中国人擅长的"实事求是"精神存在共鸣。毛主席在《实践论》中强调的"从感性认识上升到理性认识",与费米倡导的"从基本原理出发"具有方法论上的相似性。这种跨越文化背景的思维共鸣,或许正是科学精神的本质体现。 特别是在当前复杂国际形势下,这种基于基本事实的理性思维方法,对于应对全球性挑战具有重要现实意义。 回望1946年那个秋日,费米对李政道的批评,实则是两种科学传统的相遇与融合。这场对话启示我们:真正的科学创新既需要扎实的知识根基,更离不开突破框架的思维勇气。 在人工智能时代,这个启示显得尤为珍贵。如今,当我们在享受科技便利的同时,更应铭记科学精神的本质——不是简单记忆正确答案,而是保持对世界永恒的好奇和探索的勇气。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。