在某智库会议发言提要:阅兵后中国是否已经彻底放弃韬光养晦?

93阅兵不仅是对历史的铭记,更是中国国际战略调整的重要节点,它已作为标志性事件载入了中国史册。之后中国虽然并未全面摒弃韬光养晦,仅是在核心利益与周边事务领域向“有所作为”方向做适度调整,而在全球事务中总体上仍保持审慎克制,但行事风格愈发彰显负责任的可信赖的大国形象。这种转变具体体现在以下六个方面。 其一,外交表达:用西方语境传递中国立场

长期以来,中国习惯以儒家“和而不同”“和合与共”等理念阐释立场,难以被秉持实用主义的美西方充分理解,甚至陷入“鸡同鸭讲”的困境。93阅兵后,中国外交更注重采用国际社会通用的话语体系传递主张,实现了从“以柔克刚”到“刚柔相济”的策略升级。比如,中方关于联大第2758号决议的立场文件,强烈反制美国等一些国家否定联合国2758号决议干涉中国内政的卑劣行为。再比如,最近巴以签属“停火协议”后,中国常驻联合国代表耿爽在联大六委会议上提出12个“反对”,直指国际规则中的双重标准问题,对霸权行径进行有力批判。

其二,政治博弈:以斗争思维捍卫和平发展 面对国际格局变化中美国霸权的持续施压,中国深刻认识到,和平并非单纯靠忍让妥协就能维系。93阅兵所彰显的历史记忆与民族意志,推动“以斗争求和平”的理念在与美西方政治博弈中进一步落地。中国不再回避对抗,而是以“正道的两手”应对“霸道的两手”,在维护核心利益问题上展现出坚定立场。

尤其在台海问题上,明确要求美国“反对台独”,通过清晰传递“底线不可触碰”的信号,遏制霸权势力的冒险冲动。正如93阅兵所传递的历史启示——和平需要实力守护,斗争是维护和平的必要手段。

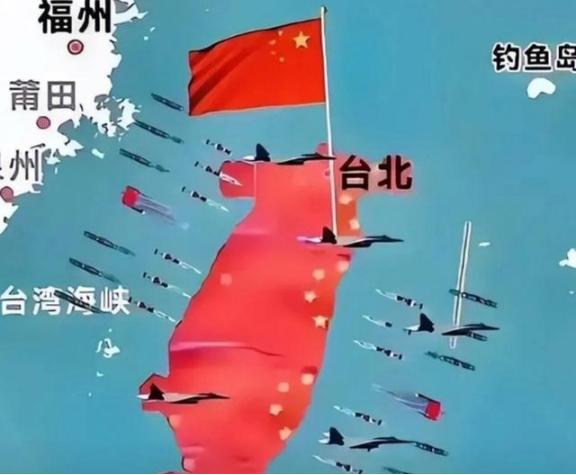

其三,军事展示:以实力威慑避免冲突风险

国家高层清醒认识到,过度隐藏实力可能引发对手的误判,反而增加军事冲突风险。93阅兵成为打破这种误判的重要窗口:天安门广场上,一系列国产先进装备集中亮相,涵盖战略核力量、高超音速武器等尖端领域,向世界展现了中国国防现代化的硬核实力。

此后,中国通过合理适度的军演、装备列装等方式持续释放实力信号,这种展示并非炫耀武力,而是通过构建“战略威慑”降低潜在冲突风险,尤其在台海问题上,有效遏制了外部势力的干涉企图,为国家统一创造有利条件。

其四,经济布局:凭产业韧性拓展发展空间

完整的工业体系是中国经济的核心优势,93阅兵后,中国更主动地将这种优势转化为国际经济博弈的底气。面对中美贸易摩擦与“脱钩断链”行为,中国并未被动应对,而是通过产业链升级与全球布局实现破局。数据显示,2025年上半年,中国外贸在不断增长的情况下,中美贸易已经下降到总额的10.8%。中美脱钩已经无法让中国伤筋动骨。

在货币结算领域中国稳步推进人民币国际化进程,依托人民币跨境支付系统(CIPS)构建脱离SWIFT体系的备选方案,降低对单一支付系统的依赖。中国强制澳大利亚用人民币结算铁矿石就是这种尝试。

其五,科技突围:以精准反制破解“卡脖子”困局 针对美国在科技领域的单边制裁与技术封锁,中国采取精准有力的反制措施,打破“卡脖子”困境。监管部门依法对高通、英伟达等科技巨头开展反垄断调查,维护市场公平竞争秩序;同时激活稀土全产业链优势,通过规范开采加工、出口审批和技术管控等,牢牢掌握关键资源的战略主动权。

中国持续加大基础研究投入,在5G、人工智能等领域取得突破,有力回应了美国科技围堵和制裁的倒行逆施。

其六,文化自觉:以去“思想殖民”树立民族自信

93阅兵所激发的民族自豪感,推动中国在文化领域吹响去“思想殖民”的号角。新华社等主流媒体发表系列文章,倡导破除对西方话语的盲目崇拜,重新认识中华文化的历史价值与当代意义。这种“去殖民化”必将大力推进中华民族的文化自信、文明自信。

93阅兵后的一系列转变,本质上是中国综合国力提升后的必然选择,是“韬光养晦”与“有所作为”的动态平衡。

中国从未寻求霸权,而是以更积极的姿态承担大国责任,在维护自身利益的同时,推动全球治理体系的完善。这种转变,既符合中国的发展需求,也顺应了世界多极化的时代潮流。中国在93阅兵后的抉择,既是对当今百年未有之大变局的准确把握,更蕴含着中华5000多年文明的深厚底蕴,必然无敌于天下。