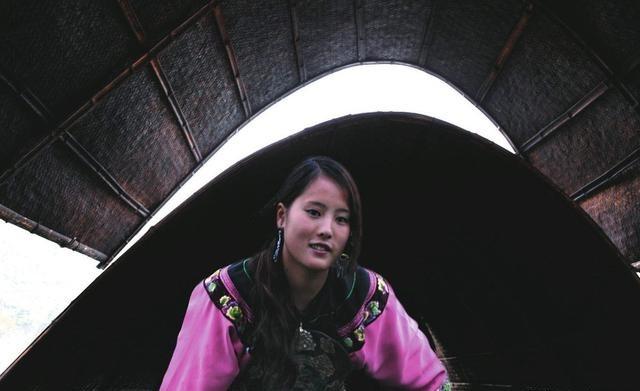

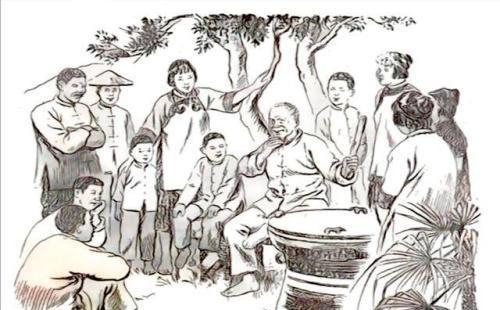

沈从文的《丈夫》里,乡下丈夫背着一篓栗子去城里探望做妓女的媳妇老七,没有去之前,丈夫是高兴的,去了之后,丈夫心里是五味杂陈的。 说起沈从文的《丈夫》,这篇小说写于1930年,那时候他才28岁,就已经在《小说月报》上发了,算是他早期作品里挺有代表性的一个。故事背景搁在湘西大河边上一个叫黄庄的小村子,三十年代的湘西,你知道的,那地方山高水急,土地薄得像张纸,农民一家子守着几亩田,税赋压得喘不过气。收成刚够交上去,剩下点粮食还得掺红薯叶子和谷糠对付,饿肚子是家常便饭。村里人日子过得苦哈哈的,年轻媳妇不急着生娃,就得出去挣钱补贴家用,这在当地是老规矩了。丈夫和老七就是这么一对,本来指腹为婚,从小认识,丈夫十九岁娶她进门,两人起早贪黑下地干活,勉强凑合。丈夫没啥文化,就认得几个字,会使锄头抽旱烟,老实巴交的乡下汉子,从不抱怨啥。老七呢,长得结实,圆脸大眼睛,本是好劳力,可家里穷得叮当响,丈夫一合计,就让她去城里当船妓,每月寄钱回来。这样一来,家里的日子宽松了点,丈夫在家守田土,买了猪崽,添了家什,觉得这安排挺靠谱,没啥愧疚心。村里类似的事儿多得是,邻家汉子也这么干,大家都习以为常,就跟种地一样自然。 小说里这个丈夫,起初对媳妇去城里卖身那叫一个心安理得。他挑着满篓野栗子去探望老七时,路上还乐呵呵的,脑子里盘算着见面后怎么分栗子吃,怎么问她船上饭菜合不合口。栗子是坡上新鲜采的,饱满带泥土味儿,他觉得这趟走得值,媳妇见了准高兴,能多寄点钱回家添置东西。这心态搁在当时湘西底层农民里,算不上稀奇。为什么呢?因为那个年代,资本主义势力刚渗进湘西,自给自足的日子被搅黄了,穷人没别的路子,只能靠这种方式续命。丈夫在家安分守己,媳妇在外挣钱养家,名分还在,利益也实打实,这在当地风俗里就是“过好日子”的标配。沈从文写这故事时,没加太多阶级分析的调调,但他笔下这些人物的无奈,透着股底层人民的韧劲儿,又带着点对旧习俗的隐隐不满。丈夫出发前那股高兴劲儿,其实是种自欺欺人,他把卖身当正常营生,忽略了媳妇的苦楚,也没想过自己这丈夫当得有多窝囊。 到了城里,船上见了老七,丈夫的兴头就开始打折。老七变了样,不再是村里那朴素媳妇,穿得花枝招展,脸上扑粉抹红,头发盘得齐整,跟城里摩登女郎似的。丈夫自己还是土里土气的,衣裳补丁摞补丁,手上泥垢洗不净,坐那儿手足无措,觉得自己跟她格格不入。船上生活他也适应不了,晚上客人来,老七在前舱陪着,他只能钻后梢舱,蜷着身子喘气,听着前头动静,心里堵得慌。他知道老七这么干是为了钱,为了他们家,可亲眼瞧见媳妇被客人侮辱,那滋味儿就说不清了。起初他还安慰自己,这是财路,得忍着,可渐渐地,嫉妒和愤怒冒上来了。第二个客人水保来时,丈夫还觉得这是大主顾,能多带银票回家,可晚上水保又来包船,他躲在后头,越想越气,拳头捏得发白。丈夫意识到,媳妇是用身体换钱给自己花,这让他觉得自己不是个男人,丈夫的位子丢得干干净净。 再后来,营房副官那些兵痞上船,粗鲁得像畜生,拉扯老七,扇耳光,轮番折腾,丈夫从板缝里瞧着,全过程没敢吱声,就缩那儿喘粗气。那些兵是军阀手下,仗着有刀有枪,在湘西横行霸道,船妓这种底层女人在他们眼里就是玩物。丈夫眼睁睁看着媳妇受辱,却只能当缩头乌龟,这时候他才真正醒过味儿来:当初是自己把老七送出去的,现在后悔也晚了。他明白自己没脸待下去,丈夫的立场早没了影儿。沈从文这儿没给丈夫啥英雄光环,他就是个普通农民,窝囊得真实,心理从高兴到五味杂陈,再到彻底崩溃,这变化层层递进,逻辑上站得住脚。起初的安分是习俗绑的,中途的不安是人性在作祟,到最后的愤怒是自尊碎了的结果。这不光是个人事儿,还折射出三十年代湘西社会的病灶:穷到骨子里,风俗扭曲了人性,底层人被逼得没了出路。 老七的命运更让人心酸,她没啥选择权,嫁鸡随鸡,丈夫说去城里就去,进了船上就得接客。小说里她从刚来时的适应,到后来麻木忍受,变化不大,因为她本就是受害者。沈从文没把她写成啥悲情女侠,就实打实描她双重身份:城里是妓女,乡下是媳妇。寄钱回家时,她还得装作没事人,丈夫来探望,她笑脸迎着,塞钱给他买种子啥的。可那些钱来得有多脏,她自己最清楚。湘西船妓这风俗,根子在经济崩坏上,三十年代河运发达,船帮林立,妓女成了码头“服务”一部分,客人从水保这种本地主顾,到副官那些军阀兵痞,全是底层女人的噩梦。老七代表了多少湘西媳妇,穷得卖身,卖完还得回家生娃种地,循环往复。沈从文写她时,没加浪漫滤镜,就让她那么赤裸裸地活着,命运像河水一样,冲刷着人的尊严。