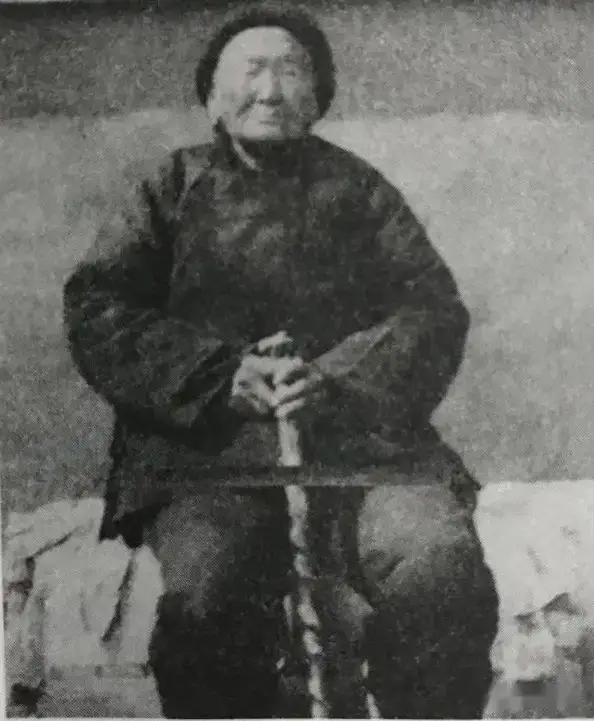

1941年,,一位老妇人竟然请汉奸的侄子到家里吃饭。然而,侄子吃的正高兴时,突然她轻声说:“孩子,帮我弄300发子弹!”汉奸一听,瞪着眼睛说:“您是疯了吗?” 1941年的一个傍晚,寒风透骨,阜平的天刚擦黑,街上寥寥几人。 就在这沉闷的空气里,一个六十来岁的老太太,居然在家里摆了桌酒菜,特地请她那当了日伪兵的侄子回家吃饭。 邻居看见,都私下嘀咕:“马宗英是不是疯了?这时候还敢请汉奸进屋?” 可马宗英一点都不慌,反而从容地把炖好的猪蹄盛上桌,还往火炉里添了两块木柴。 她穿着洗得发白的棉袄,神情平静,嘴角带着笑。 等侄子王云蓬推门进来,她热情地喊:“快进来,外头冷,吃口热饭。” 饭吃到一半,她忽然放下筷子,压低声音说了一句:“云蓬,帮婶子弄三百发子弹。” 筷子在半空一抖,掉在地上。 王云蓬愣住,半天才回过神,脸色瞬间变白:“婶子,您疯啦?那可是要掉脑袋的事!” 马宗英抬起头,语气却平淡得像在谈家务: “我早就不怕死了,你要是不帮,咱们的人就得拿棍子去对付鬼子的枪。” 王云蓬低着头,手心全是汗。 他是她看着长大的孩子,从小家穷,是这位婶子常常悄悄给他馒头、腌菜。 后来战乱起来,他跟着游击队混过,可部队被叛徒出卖,上级投降,他被迫留下来,糊里糊涂成了日伪军的一员。 虽然穿着鬼子的军装,但心里始终过不去那道坎。 他没想到,有一天,这个从小敬重的婶子,会亲口让他去偷日本人的子弹。 可从她那双眼睛里,他看到了比死更狠的决心。 “给我几天时间。”他说完这句话时,声音低得几乎听不见。 从那以后,王云蓬开始想办法。偷是偷不成的,他手里没权。 他只好绕个弯,去讨好他那个贪得要命的上级,请吃饭、送烟酒、拍马屁,样样来。 那上级最吃这套,一边嚼着肉,一边还拍着他肩膀笑: “你小子有前途,跟着我混,以后少不了你的好处。” 等他笑得差不多了,王云蓬顺势说:“弟兄们手头紧,连打靶子都没子弹,这仗可咋打?” 那上级喝了几杯酒,拍胸口保证:“这事包我身上。”几天后,仓库果然批下来了三百发子弹。 那天夜里,王云蓬偷偷把子弹装在木箱里,用麻袋裹好送到马宗英家。 他说:“婶子,您要小心点,这可是把命往刀口上送。” 马宗英只是点点头,眼神坚定:“放心吧,我比你还知道怎么活命。” 第二天一早,城门口的哨兵照常检查。马宗英挑着蒸笼,冒着白气的包子香得人直咽口水。 她笑着打招呼:“辛苦啦,吃俩热包子暖暖身。” 士兵早就熟悉她,没细查,还拿了包子吃。 没人想到,热气腾腾的笼屉底下,藏着的是三百发子弹。 就这样,包子挑出了城。 到了山里的根据地,八路军接过那几袋沉甸甸的弹药,连连握着她的手。 那一刻,她只是笑笑,说:“我不过是卖包子的,能帮点忙就行。” 后来组织上想给她立功,她拒绝了。 她说:“立啥功?我儿子死在鬼子枪下,要真有功,那功劳该算在他身上。” 这一句话,让在场的所有人都红了眼眶。 战争的残酷,逼得无数普通人学会了用命去做选择。 马宗英不是战士,却用一个卖包子的身份,在敌人眼皮底下完成了惊心动魄的任务。 她没有枪,却能用智慧和胆识,为前线多争来三百发子弹。 这三百发子弹,也许只够打一场小伏击,但在那个年代,每一发子弹背后,都是一个生命的希望。 历史书上没她的名字,也没人给她立雕像。 可那些在寒风中挑着蒸笼走向城门的脚印,才是真正的中国脊梁。 有人说,英雄就是在危险时还敢往前走的人。 可我觉得,更大的英雄,是那些明知道结局也要做对的事的人。 像马宗英这样的人,或许只是平凡的一个“包子婆”,但她用自己的勇气,支撑了那个战火年代里千千万万个“普通中国人”的背影。 真正的力量,从来不是喊出来的,而是做出来的。 在那硝烟散尽的岁月里,她的名字或许无人记得,但那笼“热气腾腾的包子”,却永远散发着民族的血性与温度。