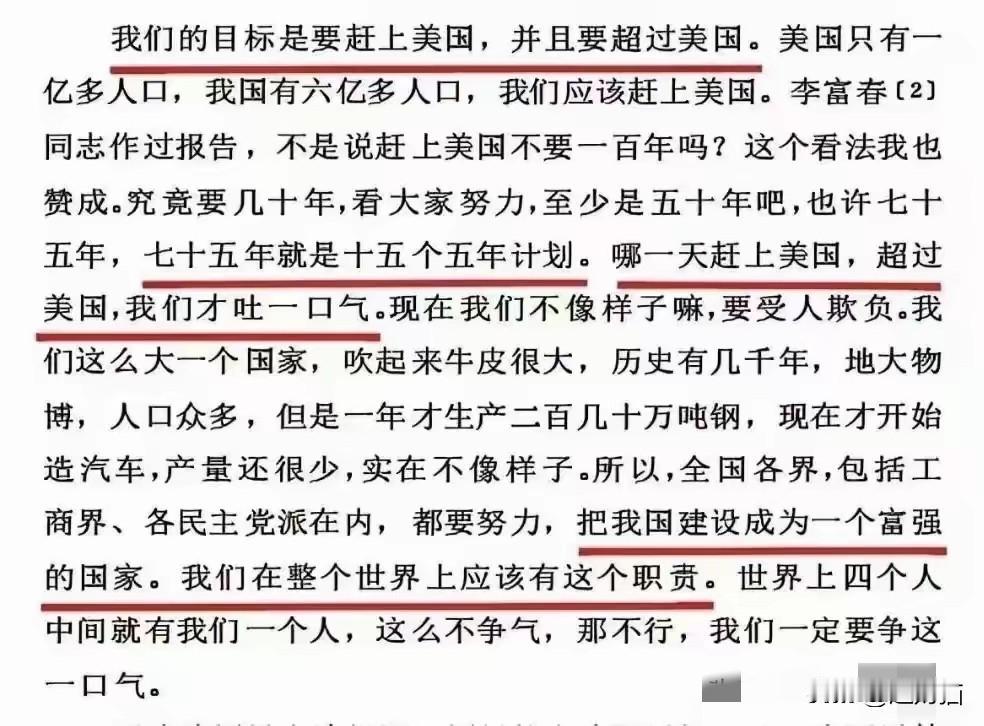

毛主席逝世后,遗留下的财产如何处理?李敏回忆:我拿走了八千块 1976年9月10日的北京还残留着秋夜的凉意,凌晨两点,中南海丰泽园走廊的吊灯久久未熄。工作人员在整理文件时发现了一只暗红色牛皮小包,里面有厚厚一迭工资单和几页手写账表,时间从1964年一直记到1976年9月。就在前一天,毛主席的遗体已移至灵堂,而关于他留下的“身后事”,谁也没顾得上开口。 那只小包很快被密封,交至中央办公厅特别会计室。直到1981年春天,中央才正式启动“毛泽东遗产清理及分配”工作。李敏接到通知时,正在北京王府井附近的一处集体宿舍里写工作总结。她后来回忆:“那天来的人很客气,先问身体,再问收入,最后才提到父亲的遗产。”她的回答干脆:“我只想拿父亲原本答应给我的那一份。” 要搞清这份遗产到底有多少,得把时间拨回到建国初。1949年,新政权在供给制和工资制之间摇摆,干部领到沙袋面、白布票,也能从财政部领现金。1955年,周总理主持的工资改革,把行政职务划分成24级,制定了“四定”标准。毛主席原被列在一级,每月600元;他却当场提出异议:“一级只我一人,不合适,差距太大。”经过一番推拉,他把自己工资降到三级,周总理仍觉得不妥,又在数额上做了微调,最终定为594元。此后几轮降薪,1970年代中期毛主席每月实际到手为404.8元。 听着数字不低,掰开看,日子并不宽松。吴连登自1964年起担任“家庭管家”,他留下的流水账显示:房租、党费、书报、子女学费、请客、茶烟,每月支出常常与工资持平甚至超出。“主席爱买书,遇到好版本,哪怕再贵也让我去结账,十二年下来书款就花了八千多元。”吴连登说的时候略带无奈,但他知道这是毛主席唯一舍得放开手脚的地方。 工资之外,稿费是另一笔来源。1950年代初,《毛泽东选集》出版发行,稿费累计超过一百万元人民币,全部打入中央办公厅特别会计户。毛主席对这笔钱的用途早有安排:一部分买书,一部分资助老部下、老朋友,还有相当一块投入基层调研和机关业余学校办学。每花一次,都有手签批示。多年消耗下来,到1976年,账户余额已所剩无几。 节俭是毛主席个人风格。延安时期一件蓝布棉袍补了又补;北京过冬,他仍穿那条缀满补丁的棉裤。李家骥劝他换新的,他摆手:“在里面穿,外头还要套裤子,能挡风就行。”吃饭也讲究节省。中南海小灶按规每餐配四菜一汤,鱼头必上桌,因为毛主席喜欢啃骨采髓。鱼身反卖给食堂,换回三五元成本,“一分钱都不能浪费”。一次警卫建议多加一道菜,“没花钱”,毛主席摇头:“我不花钱,别人也会学;长此以往,亏的还是老百姓。” 对于子女,要求更严。李敏、李讷读书时不准称“毛泽东之女”,学籍卡家长姓名写的是保健医生王鹤滨;周末回家禁止坐公车,卫士长私下送过一次,立即挨批。“别人家的孩子就不是孩子?我的孩子凭什么特殊!”这段对话至今仍被老人们津津乐道。 1976年主席去世后,财务工作组用了近五年才梳理清账目。工资加稿费净剩的现金不到二十万元,扣除已承诺的几笔扶助款、书款预付,最后可动用余额不到三万元。在多次讨论中,考虑到遗孀江青已被采取强制措施、家中实际生活负担落在子女身上,中央决定:李敏、李讷、毛岸青各得八千元现金,外加一台20英寸彩电、一台电冰箱。1981年5月,李敏签收,之后再无额外要求。 这三份遗产的出现,外界议论并不多,因为金额远低于很多人想象。那时候北京一套三居室公房的置换价不过六七千元,一台彩电也不过一千五百元左右。即便如此,李敏依旧说:“足够了,父亲在的时候就教育我们,手里有多少钱就过多少钱的日子。” 值得一提的是,处置完现金后,会计室还找到七十二箱图书,大多是毛主席自己花钱买的线装本和外文原刊,夹着密密麻麻的批注。经文化主管部门鉴定,这批书被列入国家图书馆特藏,入库时全部登记来源为“毛泽东个人购书”。工作人员问李敏:“要不要挑几本作纪念?”她答得很平静:“书留给国家更合适。” 至此,毛主席身后财产的去向算是有了明晰结论:现金分配,实物归公,稿费账户正式销户。凡是曾经支出的资助项目,由中央统一列支继续完成,以免中断。文件存档,编号一一对应,任何人调阅都得履行手续。对外既不宣传,也不封锁,只用一句话概括:“照章办事”。 如今再看这些细节,毛主席生前倡导的“领导干部与群众同甘共苦”在遗产处理上得到了相当彻底的体现:数字简单,程序清晰,无可操作的灰色空间。李敏那句“我拿走了八千块”,既回答了坊间疑问,也暗合了父亲“不过普通劳动者”的期望——家业不在于钱多钱少,而在于制度与风气。