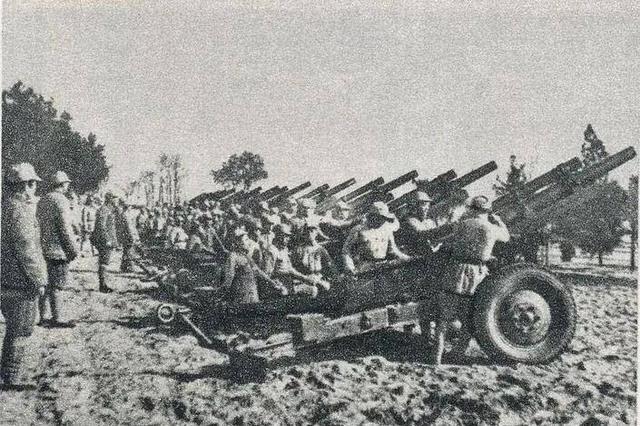

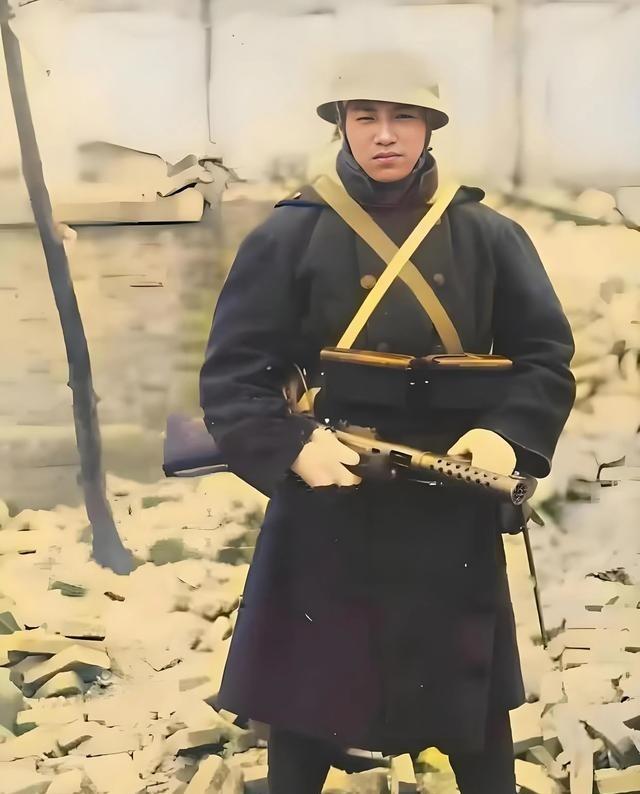

1967年1月21日,新中国开国中将,海军副司令员的陶勇,被人发现死在一口井中,案件发生以后,陶勇身边的人都感到无比震惊,并一致要求一定要将此事彻查清楚。 说起陶勇这个人,原名叫张道庸,1913年出生在安徽霍邱一个穷乡僻壤的农民家里。从小家里穷得叮当响,他早早就帮着家里干农活,种地收庄稼啥的。1929年,他加入了红军,那时候才16岁,就开始跟着部队打仗。1930年入了党,从基层战士一步步干起来。长征那会儿,他跟着主力部队翻雪山过草地,途中还参加过好几次战斗,帮助部队突围。 后来人家给他取了个化名——“陶勇”,意思很直白:陶器虽脆,勇气却硬。就这样,张道庸成了陶勇,也一步步把自己从放牛娃摔打成能独当一面的战将。抗战爆发,他带着队伍在苏中打游击,鬼子和伪军听见“陶司令”三个字就头皮发麻;解放战争,他率部参加淮海、渡江,炮声一响,他总冲在最前面,子弹像长眼似的绕着他飞。部队里流传一句话:“陶勇在,阵地在!”不是吹牛,是拿命换来的。 1949年,人民海军初创,毛主席一句“我们要建设强大的海军”,把陶勇从陆地调上了甲板。这个打小见都没见过大海的“旱鸭子”,硬是把军舰当成战马,带着舰队东奔西突。1955年,一江山岛炮声隆隆,陶勇指挥舰艇部队把炮弹像雨点一样倾泻到敌军阵地,为登陆部队开出一条血路。那一年,他被授予中将军衔,胸口挂满了勋章,可他还是那副老样子——军帽歪戴、衣袖卷到肘弯,说话带着霍邱口音,一开口就是“娘的,干!” 谁也没想到,这位在战场上死过多少回都没倒下的虎将,最后竟死在一口井里。1967年1月21日清晨,寒气刺骨,北京海军大院的一口老井边围满了人——陶勇被发现了。消息传出,整个海军司令部炸锅了。秘书老周当场哭晕过去,警卫员小赵红着眼眶喊:“首长打仗都不怕,咋就……”更多人沉默,拳头攥得咯吱响。大家都一个念头:这事必须查个水落石出! 可查案?谈何容易。那个年代,档案袋被撕、口供被改、证人“失踪”跟家常便饭似的。陶勇生前的警卫参谋回忆:出事前一晚,首长还在办公室看海图,嘴里念叨“西沙那帮孙子又挑衅”,凌晨两点才熄灯。可天亮后,人就不见了,只留下一只掉在井边的棉鞋。现场没有挣扎痕迹,也没有遗书,只有井水冰冷刺骨。是自杀?他杀?意外?众说纷纭,却都拿不出铁证。 陶勇的夫人朱岚接到电话,当场瘫坐在地。她后来回忆,丈夫前一天还笑着说:“等天暖和了,带孩子们去颐和园滑冰。”一个连死都不怕的人,怎么会突然想不开?可如果她追问,就有人递话:“组织会调查,别闹大。”闹大?陶勇一辈子都在闹大——闹大的是敌人的伤亡,闹大的是人民的胜利,如今却连句真话都闹不出来。 时间像砂纸,把真相磨得模糊不清,却磨不掉人心里的那杆秤。海军老战士们私下传:陶勇是被“自己人”害死的,因为他脾气太直,得罪的人太多;也有人说,他掌握了某些人的“黑材料”,对方先下手为强。说法像潮水,一浪接一浪,却始终没有一块石头落到地面。官方结论最后定格为“自杀”,可陶勇的老战友们不信,他们偷偷在胸前别上一枚小徽章——一只破碎的陶罐,寓意“陶器虽碎,勇气长存”。每年1月21日,他们都会聚在一起,倒一碗老白干,对着大海喊:“老首长,咱们等你一句话!” 喊了半个多世纪,大海依旧沉默。可沉默不代表遗忘。今天,我们在军史馆里还能看到陶勇那张照片:歪戴军帽,笑得一脸痞气,眼里却闪着光。讲解员说,他是“人民海军的奠基人之一”;孩子们说,他是“大英雄”;而我想说,他更像一个倔强的老农,把生命种在土地上,哪怕风雨摧残,也要让果实结出来。至于是谁把他推下那口井,历史或许会迟到,但绝不会缺席。 写这篇的时候,我耳机里循环着《大海啊故乡》。忽然明白,陶勇的一生,就像那片海——表面波澜壮阔,深处暗流汹涌。他教会我们:勇气不是不怕死,而是怕也要上;真相可以被掩埋,但绝不可以被忘记。愿有一天,井盖被彻底掀开,阳光照进去,我们都能听到那句熟悉的霍邱口音:“娘的,怕啥?干!” 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。