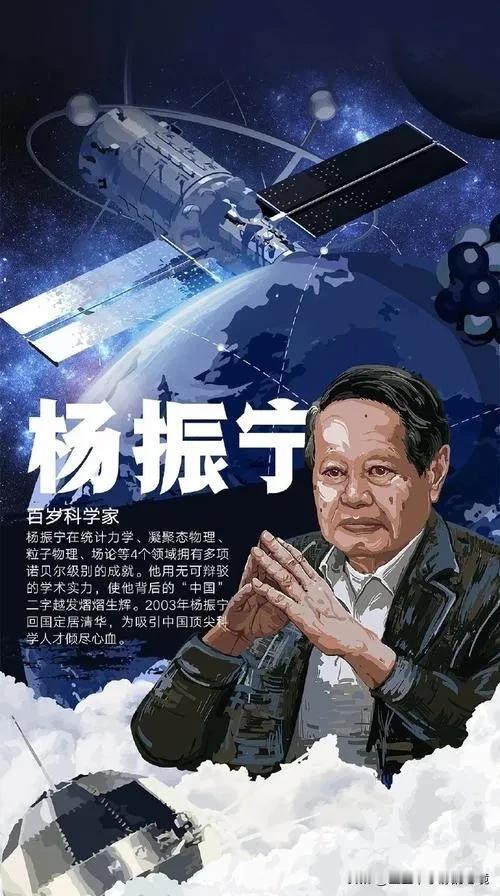

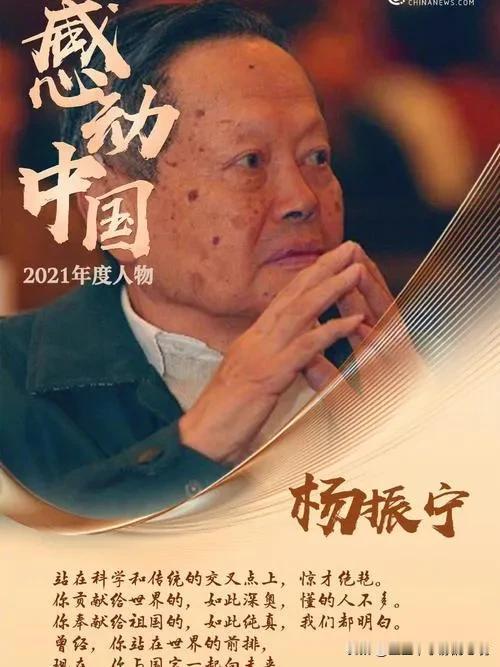

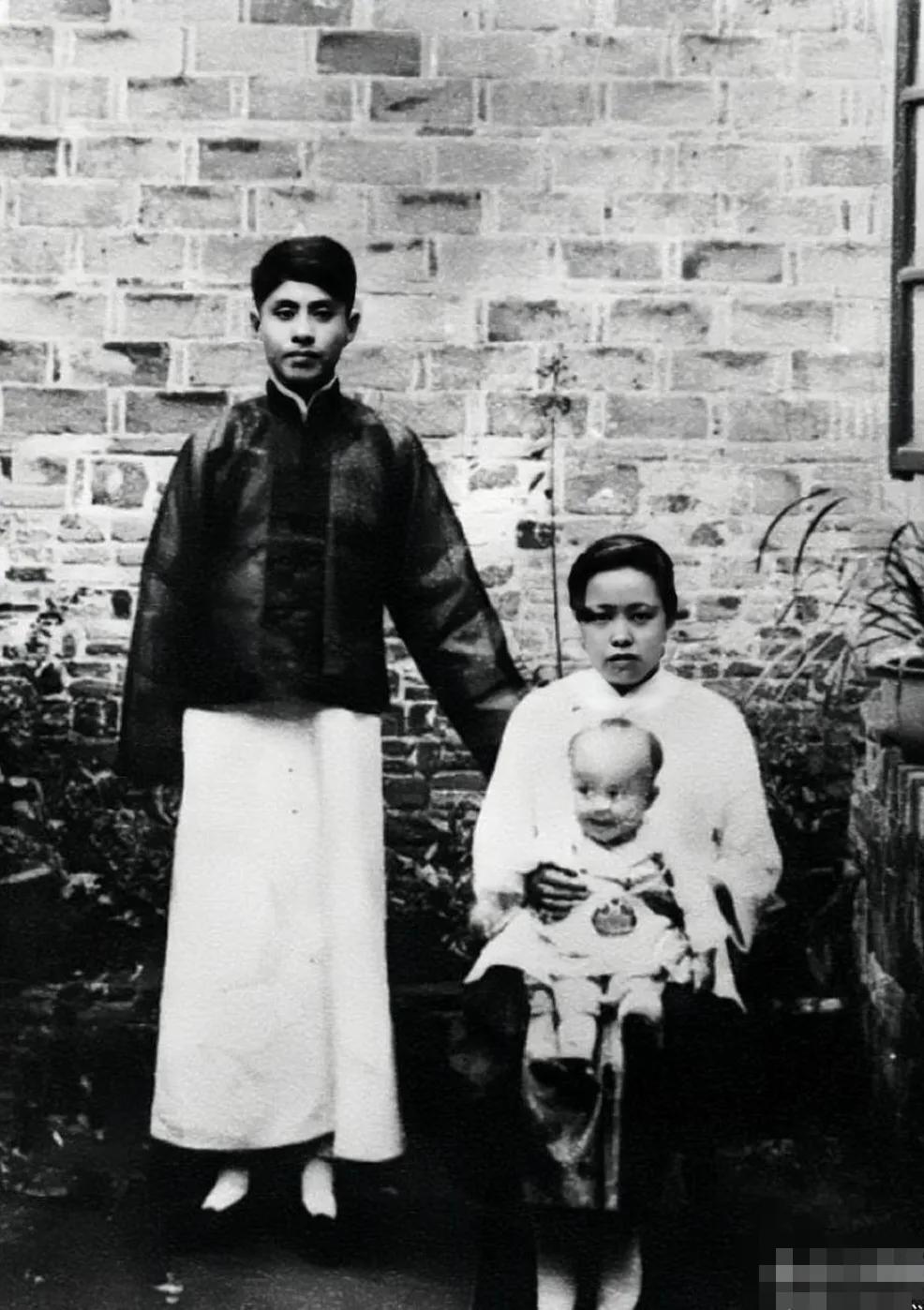

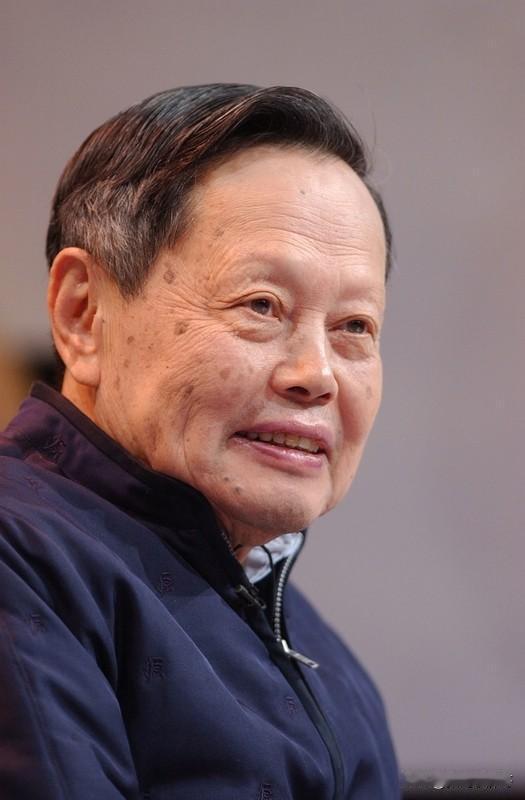

杨振宁:百年求索,家国为归 ——在公式与故土之间,他选择了永恒 一、斯德哥尔摩的雪与东方的微光 1957年冬,斯德哥尔摩音乐厅的灯光如星河倾泻。35岁的杨振宁站在诺贝尔奖台上,身后是西方科学殿堂的百年荣光,眼前是无数双注视东方的眼睛。 那一刻,他握紧奖章,却想起父亲杨武之的信:“ 你的成功,属于科学,更属于苦难中站起的民族。 ” 领奖台下,一位老教授低声感叹:“他证明了,黄皮肤的手同样能改写物理学的法典。” 二、物理学的诗人:用方程写下的史诗 杨振宁的办公室里挂着一幅字:“ 宁拙毋巧,宁朴毋华。” 29岁,他与米尔斯提出“规范场论”,却被学界冷落二十年。他曾对友人苦笑:“爱因斯坦的孤独,我如今才懂。” 但时间终将证明——那些潦草的手稿,竟成了粒子物理的“圣经”。物理学家戴森说:“他是爱因斯坦之后,唯一用数学写诗的诗人。” 更触动人的,是他对“美”的执念: 在西南联大的铁皮教室里,他听着炮声翻开《自然哲学的数学原理》,忽然泪流满面——物理的简洁,与战火的混乱,竟共存于同一片土地。 “ 品味比聪明更重要,”晚年他对学生说,“在联大七年,我学会了一件事:用东方的直觉,解西方的方程。” 三、归途:跨越太平洋的“圆” 1971年,中美尚未建交,杨振宁瞒着美国当局踏上归途。 飞机降落在北京时,他摸着舷窗轻声说:“26年了,连风都是故土的味道。” 周恩来握着他的手叹道:“你这一趟,抵得上一百个大使。” 而2003年的回归,更是一场无声的告白: 81岁的他卖掉美国的别墅,将毕生积蓄汇入清华账户。助理红着眼眶劝他:“留些养老吧。”他摇头:“我的命,早和中国的物理系绑在一起了。” 那间名为“归根居”的小屋,窗棂上刻着他手写的诗句: “耄耋新事业,东篱归根翁。 一生成一圆,此心归清华。” 四、赤子心:藏在争议背后的温柔 他曾因反对建造超大对撞机被推上风口浪尖。有人骂他“保守”,他却平静回应: “中国还有很多孩子吃不饱饭。科学,不能踩着人民的苦难登顶。” ——原来最顶尖的智慧,从不是飘在云端的公式,而是深扎泥土的根须。 他的“小气”与“大方”同样惊人: 捐出百万美元时眼都不眨,却为一本旧书和摊主讨价还价:“这些钱,够一个学生吃一周食堂了。” 学生记得,他总把“惭愧”挂嘴边:“我这一代被迫离乡,你们这一代,该让中国成为科学的故乡。” 五、最后的方程:生命等于家国加科学 94岁那年,他放弃美国国籍。移民官问:“您确定吗?”他笑着引用《孟子》: “ ‘达则兼济天下’——我的‘达’,终究要还给这片土地。” 那天他握着中国护照,像孩子般对妻子翁帆说:“你看,我终究画完了这个圆。” 当他离去时,清华园的银杏叶正黄。 学生们在“归根居”前放了一叠稿纸——第一页写着他最爱的方程,最后一页留着空白。 因为他的答案早已刻进时空: 最美的公式不是写在纸上, 而是一个灵魂, 如何用百年光阴, 在故土与星辰之间, 写下“回归”的证明。