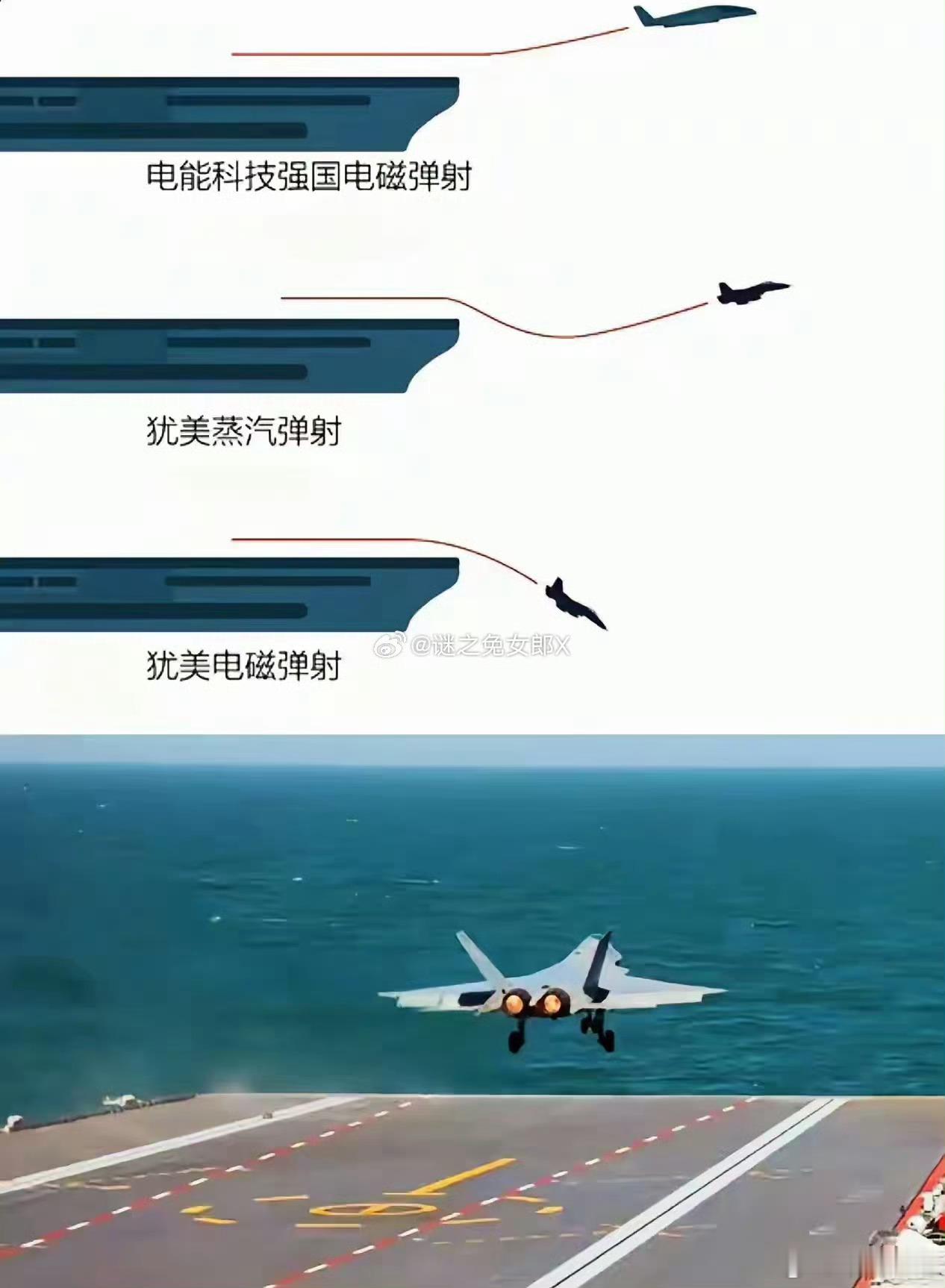

马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。 其实马伟明院士的这个大胆设想,价值从不在是否能立刻落地。专家点明的造价高、施工难是眼前现实,但这背后藏着的技术溢出效应与分步推进可能,正被军民融合实践与科研工程经验不断印证,悄悄推动着多个领域的技术突破。 2004年马伟明院士力排众议,跳过蒸汽弹射直接攻关电磁弹射,如今这项技术已成功应用于福建舰,让我国跻身少数掌握该核心技术的国家。 电磁发射用电磁力替代传统燃料,成本低、可重复、精度高的特性,本就具备跨界应用的巨大潜力。 而2公里轨道更像一个“技术锚点”,逼着行业去攻克极端环境下的工程难题、特殊材料损耗、高精度控制等关键课题,这些攻关过程中磨出的技术,注定会在更多领域发挥作用。 军民融合的实践,已经让这种技术溢出效应显现端倪。 曾经服务于船舶动力的军工级综合电力技术,如今已“上岸”赋能民用领域,湖南通达电磁能依托类似技术,研发出全球首个规模化离网制氢系统,不依赖电网就能利用风光绿电制氢,还把用电成本降低了15%。 这套技术还延伸到了新能源船舶、高速磁悬浮等领域,让曾经的国防尖端技术变成了驱动民生发展的动力。 马伟明院士的电磁轨道设想,本质上也是在搭建一个技术跨界的平台,轨道建设中需要的高精度电磁控制、极端环境下的能源调度、特殊材料的抗损耗技术。 一旦攻克,不仅能服务于航天发射,还能反哺新能源、高端制造等多个行业,这种“一项技术带动一串产业”的效应,正是大国科研的核心价值所在。 而分阶段、循序渐进的推进思路,能有效破解专家提出的造价与施工难题。 中国载人航天事业的发展路径就是最好的参考,当年没有盲目跟风搞航天飞机,而是选择从神舟一号试验飞船起步,按照“载人飞船—空间实验室—空间站”的三步走战略稳步推进。 每一步都验证一批技术,每一次发射都解决一批问题,最终用二十多年时间建成了自己的空间站。 马伟明院士的2公里轨道完全可以借鉴这种思路,不必一开始就追求“一步到位”。 可以先在青藏高原低海拔边缘区域,建设数百米级的短轨道试点,重点验证冻土基础稳定性、电磁发射规模化和生态影响控制这三大核心问题。 试点过程中,还能引入若尔盖山水工程的“空天地”一体化监测技术,用无人机航摄、三维建模实时掌握工程进度和生态变化,就像给项目装了个“智慧大脑”,及时发现问题并调整方案。 这种小范围试点的价值,远不止于验证技术。四川若尔盖山水工程通过39个子项目分步实施,用五年时间完成了超过23万公顷的生态修复,不仅遏制了沙化,还让当地农牧民年均增收2000多元,实现了生态与经济双赢。 电磁轨道的试点也能走类似路线,把短轨道与高原科研需求结合,用于小型卫星、科研载荷的低成本发射,形成“建设—应用—优化”的闭环。 这样一来,既不用一开始就投入巨额资金建设长轨道,又能让技术在实际应用中不断迭代,还能通过试点项目培养一批熟悉高原电磁工程与生态保护的专业人才,为后续可能的长轨道建设积累宝贵经验。 马伟明院士的科研生涯,本身就是“大胆设想不空想”的生动体现。 当年攻克电磁弹射技术时,面对“英美都没走通的路中国也不行”的质疑,他带领团队在实验室里日夜攻关,用八年时间突破上百项关键技术,最终实现了领先国外的成就。 这种敢于挑战极限、又脚踏实地的科研态度,正是这个电磁轨道设想最珍贵的内核。 网友说得好:“不是所有设想都要立刻实现,能给技术发展指对方向、带动一批难题破解,就是最大的成功。” 如今,军工技术向民用的转化越来越顺畅,分步试点的科研模式也越来越成熟,这些都在为马院士的设想创造更有利的条件。 专家的论证是对当下现实的理性判断,但科学探索从来不是“因为难就不做”,而是“知道难,就找对方法慢慢做”。 马伟明院士的2公里电磁轨道设想,更像是一个技术发展的“导航灯”,指引着电磁技术、高原工程、生态保护等多个领域的协同进步。 这种“大胆设想+务实推进”的科研逻辑,正是中国科技不断突破的关键所在。